河南刘忠河豫剧是中国豫剧艺术中极具代表性的流派之一,以刘忠河先生为核心人物,其艺术风格深深植根于中原文化土壤,融合了豫东调的激昂高亢与豫剧表演的细腻生动,形成了独具特色的“刘派”艺术,在豫剧发展史上留下了浓墨重彩的一笔,刘忠河先生1944年出生于河南省商丘市夏邑县,自幼受地方戏曲文化熏陶,12岁考入夏邑县豫剧团,师从多位豫剧名家,系统学习豫东调的演唱技巧与表演范式,他嗓音宏亮浑厚,音域宽广,尤其擅长塑造帝王将相、英雄豪杰等正面形象,其表演以“声情并茂、形神兼备”著称,将豫剧的艺术魅力推向了新的高度。

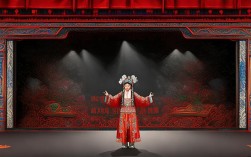

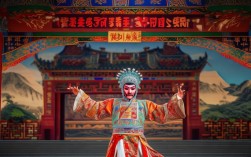

在艺术风格上,刘忠河的唱腔以豫东调为基础,但又突破了传统豫东调的单一模式,广泛吸收了豫西调、祥符调等流派的元素,形成了“刚柔并济、大气磅礴”的独特风格,他的唱腔高亢处如裂帛穿云,激越处似惊涛拍岸,低回时又细腻婉转,富有感染力,在吐字行腔上,他注重“字正腔圆”,强调以情带声,通过声音的强弱、快慢、虚实变化,精准传递人物内心的喜怒哀乐,他在《打金枝》中饰演的唐代宗,唱腔既展现了帝王的威严沉稳,又流露出对女儿的疼爱之情,层次分明,情感真挚,他的表演身段规范大方,身段设计既符合人物身份,又融入了传统戏曲的程式化动作,如“亮相”“趟马”等,都具有很强的观赏性和艺术性,刘忠河还十分注重唱腔与表演的统一,认为“唱为心声,演为形现”,在演唱中通过眼神、手势、台步等辅助手段,将人物形象立体地呈现在观众面前,达到了“演谁像谁”的艺术境界。

刘忠河的代表剧目众多,涵盖传统戏、新编历史剧和现代戏,每一部作品都充分展现了他的艺术才华,以下是其部分经典剧目及角色特点的简要梳理:

| 剧目名称 | 饰演角色 | 剧情简介 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

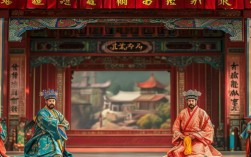

| 《打金枝》 | 唐代宗 | 唐代宗之女升平公主嫁与郭子仪之子郭暧,因故争执,公主回宫哭诉,唐代宗与皇后劝解夫妻和好。 | 唱腔沉稳大气,展现帝王威严;与金枝公主的对戏中,既有父辈的慈爱,又有帝王的理智,情感层次丰富。 |

| 《血溅乌纱》 | 严天民 | 知县严天民遭诬陷,为保清白与正义,历经磨难最终真相大白。 | 唱腔悲愤激昂,通过高亢的“豫东调”表现人物的冤屈与抗争;表演中融入“甩发”“跪步”等技巧,凸显人物内心煎熬。 |

| 《辕门斩子》 | 杨六郎 | 杨六郎之子杨宗保违反军令,其父欲斩之,佘太君、八贤王等求情,最终以军法处置。 | 唱腔刚劲有力,表现杨六郎作为统帅的铁面无私;与母亲的对手戏中,通过眼神和唱腔的细微变化,展现内心的矛盾与痛苦。 |

| 《十五贯》 | 况钟 | 苏州知府况钟侦破“熊氏兄弟冤案”,昭雪无辜。 | 唱腔细腻婉转,突破“红脸”行当限制,融入老生唱腔的韵味,塑造了清官的智慧与仁慈。 |

| 《穆桂英挂帅》 | 寇准 | 北宋年间,西夏侵宋,佘太君举荐穆桂英挂帅,寇准力排众议支持穆桂英。 | 唱风诙谐幽默,通过夸张的表演和流畅的唱腔,塑造了忠心耿耿、足智多谋的宰相形象。 |

这些剧目不仅成为刘忠河的代表作,也成为豫剧舞台上的经典,打金枝》中的“孤王酒醉桃花宫”唱段,更是风靡全国,成为豫剧爱好者争相传唱的经典唱段,刘忠河通过这些角色,将豫东调的艺术特色发挥到极致,也为豫剧的创新发展提供了宝贵的经验。

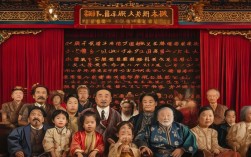

在传承与推广方面,刘忠河先生始终秉持“传承不守旧,创新不离根”的理念,不仅致力于舞台表演,更注重豫剧艺术的薪火相传,他曾任商丘市豫剧团团长,带领剧团深入基层演出,年均演出场次超过200场,足迹遍布河南、山东、安徽、江苏等中原地区,让豫剧艺术走进千家万户,他积极培养青年演员,收徒传艺,将自己的表演经验和艺术心得毫无保留地传授给学生,如青年豫剧演员陈利亚、刘雯卉等,都曾得到他的亲授,如今已成为豫剧舞台的中坚力量,他还参与录制了大量豫剧音像资料,通过电视、网络等媒体平台传播豫剧艺术,扩大了豫剧的影响力和受众面,2018年,刘忠河被认定为国家级非物质文化遗产项目(豫剧)代表性传承人,这不仅是对他个人艺术成就的肯定,更是对他为豫剧传承所做贡献的认可。

刘忠河的艺术成就和影响力,不仅体现在舞台表演和传承教学上,更深刻地影响了豫剧的发展方向,他将豫东调的演唱技巧与现代审美相结合,在保留传统韵味的基础上,对唱腔、音乐、舞台美术等方面进行了大胆创新,使豫剧艺术更具时代感和观赏性,他的表演风格被誉为“刘派”,成为豫剧的重要流派之一,与唐喜成的“唐派”、牛得草的“牛派”等共同构成了豫剧艺术的多元格局,许多评论家认为,刘忠河的表演“既有豫剧的魂,又有时代的韵”,他为豫剧艺术注入了新的活力,推动了豫剧从地方戏向全国性剧种的跨越。

在荣誉与评价方面,刘忠河先生先后获得“中国戏剧梅花奖”(提名)、“文华表演奖”、“河南省戏剧终身成就奖”等多项荣誉,并被授予“全国文化系统先进工作者”称号,业界评价他“是一位真正的豫剧表演艺术家,他的艺术成就和人格魅力,都值得后人学习和敬仰”,观众则亲切地称他为“红脸王”,认为他的表演“听着过瘾,看着解馋”,是豫剧艺术的一面旗帜。

相关问答FAQs

问:刘忠河的唱腔与豫剧其他流派(如唐派、常派)相比,有哪些独特之处?

答:刘忠河的唱腔以豫东调为基础,风格高亢激越、大气磅礴,尤其擅长表现帝王将相的威严与豪迈;唐派(唐喜成)则以“二本腔”(假声)为主要特色,唱腔俏丽委婉,多表现文官或小人物的机智与诙谐;常派(常香玉)则融合豫东、豫西调,唱腔刚柔并济,富有爆发力,注重情感的真实流露,三者中,刘忠河的唱腔更强调“声”的力度与“腔”的舒展,具有鲜明的“红脸”行当特色;唐派以“声腔的独特性”见长;常派则以“唱、做、念、舞”的全面融合著称,流派的形成与演员的嗓音条件、地域文化及个人艺术追求密切相关,共同丰富了豫剧的艺术表现力。

问:刘忠河对豫剧传承有哪些具体贡献?

答:刘忠河对豫剧传承的贡献主要体现在三个方面:一是舞台实践与剧目传承,他通过长期演出,将《打金枝》《血溅乌纱》等经典剧目打磨成豫剧精品,为后世留下了可资借鉴的表演范本;二是人才培养,他通过“师带徒”的方式,培养了数十名优秀青年演员,其中多人获得国家级、省级戏剧奖项,为豫剧事业储备了人才力量;三是艺术创新与传播,他在保留传统豫剧精髓的基础上,对唱腔、音乐进行创新,并通过电视、网络等媒体扩大豫剧影响力,推动了豫剧艺术的现代化传播,他还积极参与非遗保护工作,通过讲座、展演等形式普及豫剧知识,提升了公众对豫剧的认知和喜爱。