在河南的乡土气息中,豫剧如同一壶陈年的老酒,醇厚绵长,而《全家福》作为豫剧宝库中的一颗明珠,不仅承载着中原文化的厚重底蕴,更以“家”为核心,用唱念做打编织出一场跨越时空的亲情盛宴,当大幕拉开,锣鼓铿锵响起,观众便被卷入一个关于离散与团圆、坚守与重逢的故事,在唱腔的流转中感受传统戏曲的温度与力量。

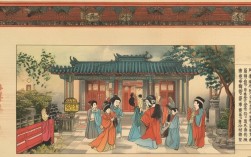

《全家福》的故事背景多设定在明清时期的市井人家,以普通家庭的悲欢离合为线索,勾勒出乱世中的亲情坚守,剧中主人公多为平凡的小人物:或是因灾荒与家人失散的商贩,或是因战乱被迫分离的夫妻,或是因误会远走他乡的子女,他们历经数十年的漂泊与磨难,最终凭借一枚玉佩、半块锦帕或一句约定的唱词相认,在“大团圆”的结局中传递“家是最小国,国是千万家”的朴素哲理,这种贴近生活的叙事,让不同年龄层的观众都能在其中找到共鸣——老年人的追忆往昔,中年的感同身受,年轻的则能透过历史看到永恒的情感纽带。

豫剧《全家福》的艺术魅力,在于其鲜明的地域特色与精湛的表演技艺,唱腔上,它以豫剧的“四大板式”——【二八板】【慢板】【流水】【飞板】为基础,融合豫东调的明快高亢与豫西调的深沉委婉,形成“刚柔并济”的独特风格,失散多年的老父与子女相认时,老生演员会用苍劲的“塌腔”唱出“一别数十年,骨肉两心牵”,字字泣血;而团圆时的欢庆场面,则通过欢快的“流水板”配合锣鼓点,营造出“喜极而泣”的动人氛围,表演上,演员的一招一式都讲究“程式化”与“生活化”的统一:旦角的“水袖功”既能表现“泪湿衣襟”的哀伤,也能展现“拂袖而去”的决绝;生角的“髯口功”通过捋、挑、抖等细节,将老者的焦虑、期盼刻画得入木三分,服饰道具同样充满讲究,主人公的“蓝衫”“青衿”凸显市井气息,官宦人家的“蟒袍”“玉带”则暗示身份变迁,就连一枚小小的“玉佩”,都成为贯穿全剧的情感信物,让观众在视觉与听觉的双重享受中感受豫剧之美。

观看《全家福》的过程,更像是一次沉浸式的文化体验,剧场里,老观众会随着唱段轻轻哼唱,年轻观众则会对“手绢功”“翎子功”发出阵阵惊叹,当演员唱出“树高千尺不忘根,水流万里总思源”时,台下总会响起雷鸣般的掌声——这掌声不仅是对演员技艺的肯定,更是对传统价值观的认同,近年来,随着豫剧的创新传播,《全家福》也以新形式走进大众视野:有的版本融入现代舞美技术,用LED背景还原老郑州的市井风貌;有的版本改编成戏曲电影,让更多人通过银幕感受其魅力;还有的版本走进校园,通过“戏曲进校园”活动,让年轻一代学唱经典唱段,了解背后的文化故事,这些尝试让这部传统剧目在新时代焕发出新的生机,也让“看豫剧全家福”成为许多家庭共同的文化记忆。

豫剧《全家福》艺术特色简表

| 类别 | 艺术效果 | |

|---|---|---|

| 唱腔 | 豫东调(明快高亢)+ 豫西调(深沉委婉),结合【二八板】【慢板】等板式 | 塑造人物性格,增强情感张力,体现中原音乐的粗犷与细腻 |

| 表演程式 | 水袖功(表现情感)、髯口功(刻画老者)、翎子功(表现英武) | 强化人物内心活动,提升观赏性,展现豫剧“以形传神”的美学特色 |

| 服饰道具 | 市井百姓的“蓝衫”“青衿”、官宦的“蟒袍”“玉带”、信物“玉佩”“锦帕” | 体现时代背景与身份地位,通过实物符号推动剧情发展 |

| 叙事主题 | 以“家”为核心,讲述离散与团圆,传递“忠孝节义”的传统价值观 | 引发观众情感共鸣,承载中原文化的伦理观念与人文精神 |

相关问答FAQs

Q1:豫剧《全家福》与其他豫剧经典剧目(如《花木兰》《穆桂英挂帅》)相比,有何独特之处?

A:与《花木兰》《穆桂英挂帅》等“大历史”“大英雄”题材的剧目相比,《全家福》的独特之处在于其“小叙事”与“烟火气”,它不以波澜壮阔的历史事件或传奇英雄人物为焦点,而是聚焦普通家庭的悲欢离合,通过市井小人物的命运起伏,展现“家”这一永恒主题的温暖与力量,这种“接地气”的叙事更贴近观众日常生活,情感表达也更细腻真挚,让观众在平凡故事中看到人性的光辉,因此被称为“豫剧版的《红楼梦》”(以小见大)。

Q2:如何通过现代方式让年轻观众更好地接受和喜爱豫剧《全家福》?

A:要让年轻观众接受《全家福》,需在保留传统精髓的基础上进行创新表达:一是“内容年轻化”,可结合现代审美对剧情进行适度改编,增加轻喜剧元素或青春视角,让故事更贴近当代年轻人的情感需求;二是“形式多元化”,利用短视频平台发布经典唱段片段、幕后花絮,或开发“戏曲+沉浸式体验”项目,让观众通过换装、互动参与剧情;三是“传播数字化”,推出线上戏曲直播、VR剧场,或与游戏、动漫跨界合作,将豫剧元素融入流行文化,让《全家福》以更时尚的方式走进年轻人的生活。