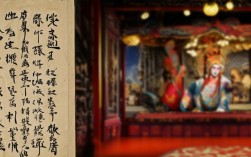

荀灌娘是京剧舞台上极具光彩的女性形象,她以“闺阁英雄”的独特气质打破了传统戏曲中女性角色的刻板印象,成为兼具少女纯真与英雄气概的艺术典范,这一人物源于西晋时期的历史故事,经京剧艺术的提炼与升华,成为展现女性智慧与勇气的经典符号。

历史上的荀灌娘是颍川颍阴(今河南许昌)人,父亲荀崧为襄阳太守,永嘉六年(312年)被叛将杜曾围困,城中粮绝,年仅13岁的荀灌娘主动请缨,率十余骑突围,冲出重围前往宛城求援,最终解襄阳之围,京剧《荀灌娘》以这一史实为蓝本,通过“闺训”“突围”“求援”“解围”等情节,将一位出身名门、深谙闺礼却又不甘平庸的少女形象刻画得淋漓尽致。

“闺阁”与“英雄”的碰撞,构成了荀灌娘形象的核心张力,传统闺阁女子被要求“大门不出,二门不迈”,以“三从四德”为行为准则,而荀灌娘却打破了这一桎梏,她虽生长于官宦之家,自幼习得诗书礼仪,却对武艺抱有浓厚兴趣,常以“不爱红妆爱武装”自喻,在闺阁场景中,京剧通过[南梆子]唱段展现她的少女情怀:“自幼儿习韬略胸中藏秀,深闺中读兵书不觉春秋。”唱腔婉转中带着一丝英气,眼神灵动,身段轻盈,既有大家闺秀的端庄,又不掩内心的豪迈,当父亲被围、城中告急时,她一改往日的娇柔,毅然挺身而出,一句“烈女岂容困围城,拼死突围救严亲”的念白,字字铿锵,展现出超越年龄的果决。

京剧在塑造荀灌娘时,巧妙融合了文戏与武戏的表演特点,文戏侧重内心刻画,如她向父亲请缨时,通过“搓手”“顿足”等动作表现内心的焦急,又以“跪步”“甩袖”等身段展现对父亲的孝心与对家国的担当;武戏则突出英勇气概,突围一场戏中,演员通过“趟马”“走边”“打出手”等技巧,展现她骑马突围、刀劈敌寇的飒爽英姿,尤其是“夜闯敌营”一场,荀灌娘身着素衣,手持双剑,在舞台上翻腾跳跃,时而腾空跃起,时而矮身躲闪,配合急促的锣鼓点,将紧张激烈的战斗场面渲染得淋漓尽致,荀派艺术创始人荀慧生先生在塑造这一角色时,以“美”与“勇”的结合为核心,唱腔上吸收了梆子戏的元素,明快爽朗,身段上融合了武生的利落与花旦的灵动,形成刚柔并济的独特风格。

荀灌娘的“英雄”特质,不仅体现在武艺高强、突围救父的行为上,更体现在她的智慧与担当,她深知单凭武力难以敌众,因此在突围途中,利用敌军轻视女子之心,假扮樵夫混出城外;求援途中,不畏路途艰险,晓以大义说服平南将军周访发兵,这些情节展现了她的临机应变与家国情怀,使“英雄”的形象更加丰满,京剧通过“说降”一场戏,让荀灌娘以理服人:她向周晓陈襄阳危急、百姓遭难之状,又以“忠臣不怕死,怕死不忠臣”激励对方,唱腔激昂,眼神坚定,将一位深明大义、有勇有谋的巾帼英雄形象推向高潮。

在传统戏曲中,女性英雄形象多以“女扮男装”或“神魔附体”的方式出现,如穆桂英、樊梨花等,而荀灌娘则以“闺阁女子”的真实身份直面危局,更具现实意义,她打破了“女子无才便是德”的封建枷锁,证明了女性同样可以凭借智慧与勇气承担社会责任,这一形象的出现,既是对传统性别观念的挑战,也是对女性价值的肯定,体现了京剧艺术对时代精神的呼应。

从文化内涵来看,荀灌娘故事承载着“忠孝节义”的传统价值观,又注入了“女性觉醒”的现代意识,她的“忠”是对家国的忠诚,“孝”是对父亲的孝敬,“勇”是对困境的反抗,“智”是对危机的化解,这些品质通过京剧的程式化表演,转化为生动的舞台形象,让观众在欣赏艺术的同时,感受到人性的光辉与力量,荀慧生先生曾说:“演荀灌娘,要演出‘闺阁中的英雄,英雄中的闺阁’,让观众既看到她的女儿情,又看到她的英雄气。”这种“情”与“气”的融合,正是荀灌娘形象历经百年仍能打动人心的关键。

相关问答FAQs

问:京剧《荀灌娘》中,荀灌娘的形象与传统闺阁女子有何不同?

答:传统闺阁女子以“温良恭俭让”为行为准则,深居简出,以相夫教子为己任,形象上多柔弱顺从;而荀灌娘虽出身名门、习得闺礼,却兼具文韬武略,既有少女的纯真烂漫,又有超越年龄的胆识与智慧,她主动打破“女子无才便是德”的束缚,在父亲被困时挺身而出,以武艺突围、以智慧求援,展现出“闺阁英雄”的独特气质,是对传统女性形象的突破与升华。

问:荀派艺术在塑造荀灌娘时,有哪些独特的表演特点?

答:荀派艺术以“美、媚、脆”著称,在塑造荀灌娘时,将文戏的细腻与武戏的刚劲完美结合,唱腔上,荀慧生先生创新性地融入梆子戏元素,形成明快爽朗、富有弹性的“荀腔”,如[南梆子]唱段婉转中带着英气;身段上,融合了花旦的灵动与武生的利落,通过“搓手”“趟马”“打出手”等动作,展现人物的娇柔与飒爽;念白上,既有闺阁女子的娇俏,又有英雄人物的铿锵,形成刚柔并济、形神兼备的表演风格,使荀灌娘的形象既真实可信又光彩照人。