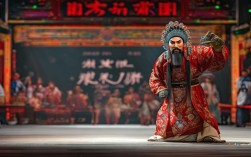

豫剧界牌关是传统豫剧武戏中的经典剧目,取材于隋唐演义故事,以罗成大战杨林为核心情节,展现了隋末乱世中英雄豪杰的忠义情怀与武艺风采,作为豫剧“靠把戏”的代表作品之一,界牌关凭借跌宕起伏的剧情、鲜明的人物塑造和火爆激烈的武打场面,成为豫剧舞台上久演不衰的经典,深受观众喜爱,也体现了豫剧艺术在武戏表演上的深厚底蕴。

剧情梗概

界牌关的故事背景设定在隋朝末年,炀帝暴政民不聊生,瓦岗寨英雄聚义,反抗隋朝统治,隋朝太师杨林为维护隋朝江山,率领大军围剿瓦岗山,瓦岗寨元帅秦琼(字叔宝)率部迎战,因杨林武艺高强、兵力雄厚,瓦岗军陷入苦战,为打破僵局,秦琼派义弟罗成(字公然)前往界牌关搬兵,并约定罗成在关前插旗为号,内外夹击杨林。

罗成抵达界牌关后,发现守关将领正是杨林麾下的先锋官尚师徒,尚师武艺高强、忠勇双全,但受杨林蒙蔽,认为瓦岗军是“反贼”,罗成以大局为重,不与尚师徒硬拼,而是凭借智谋与武艺,最终说服尚师徒归顺瓦岗,随后,罗成在关前插旗引杨林追击,杨林中计进入伏击圈,罗成施展绝技“回马枪”,将杨林刺落马下,为瓦岗军赢得胜利,剧情既有兄弟情义的温暖,也有家国大义的抉择,更有武将间惺惺相惜的豪情,矛盾冲突层层递进,高潮迭起。

主要人物与角色塑造

界牌关的成功离不开鲜活的人物形象,剧中角色行当齐全,性格鲜明,各具特色,以下为主要人物及角色特点:

| 角色 | 行当 | 身份 | 性格特点 | 经典桥段 |

|---|---|---|---|---|

| 罗成 | 武生 | 瓦岗寨大将,秦琼义弟 | 英勇善战、足智多谋、重情重义 | 界牌关前说降尚师徒、回马枪刺杨林 |

| 杨林 | 净角 | 隋朝太师,隋朝柱石 | 武艺高强、霸道刚愎、忠君报国 | 率军围剿瓦岗、中计被罗成击败 |

| 秦琼 | 老生/武老生 | 瓦岗寨元帅,天下第一条好汉 | 忠义无双、沉稳持重、顾全大局 | 派罗成搬兵、与杨林沙场对阵 |

| 尚师徒 | 武净/武生 | 界牌关守将,杨林先锋 | 武艺超群、正直忠勇、知错能改 | 与罗成阵前对峙、最终归顺瓦岗 |

罗成作为核心人物,由武生应工,表演上注重“唱、念、做、打”的融合,其唱腔以豫剧“豫东调”为主,高亢激越,展现年轻人的锐气;念白清晰有力,凸显智谋;武打身手敏捷,尤其是“回马枪”的表演,需在马匹疾驰的虚拟动作中完成刺、挑、挡等招式,对演员的腰腿功、把子功要求极高,杨林则以净角(大花脸)应工,勾黑脸、挂黑髯,唱腔浑厚苍劲,动作威猛霸气,塑造出一代老将的威严与悲剧色彩,尚师徒的塑造则体现了豫剧“以情动人”的特点,从最初的固执到最后的醒悟,情感转变自然,展现了“识大体、顾大局”的英雄气概。

艺术特色

界牌关作为豫剧武戏的代表,在艺术表现上独具特色,充分展现了豫剧“文武兼备、以情带戏”的美学追求。

武戏文唱,情理交融

传统武戏常以“开打”为核心,但界牌关突破了单纯的武技展示,将武打与人物情感、剧情发展紧密结合,例如罗成与尚师徒的阵前对话,既有武将间的试探与较量,又有“同为炎黄子孙,当共抗暴隋”的情感共鸣,通过“文戏”的铺垫,让后续的武打更具说服力,罗成在说服尚师徒时,既有“唇枪舌剑”的智斗,也有“以武会友”的切磋,文武相济,张弛有度。

武打设计严谨,套路丰富

剧中的武打场面遵循“一招一式皆有戏”的原则,融合了豫剧传统武打套路,如“对枪”“档子”“枪架子”等,罗成与杨林的“大战”分为多个层次:先是试探性的“过招”,继而逐渐升级为“生死对决”,最后以“回马枪”绝杀收场,武打动作既夸张又规范,如罗成的“鹞子翻身”“鹞子钻天”,杨林的“黑虎掏心”“霸王举鼎”,既展现了演员的功底,又通过虚拟化的表演让观众感受到战场的激烈。

唱腔设计凸显人物性格

豫剧唱腔在剧中发挥了重要作用,不同角色的唱腔风格与人物性格高度统一,罗成的唱腔以“豫东调”为主,音色明亮、节奏明快,如“催马来到界牌关”一段,通过流畅的旋律展现其年轻气盛;杨林的唱腔采用“豫西调”,苍劲悲凉,如“老杨林坐雕鞍泪流满面”,凸显其老将的无奈与悲壮;尚师徒的唱腔则融合“祥符调”的婉转与“豫东调”的激昂,表现其内心的矛盾与最终的醒悟。

传承与影响

界牌关作为豫剧传统剧目的代表,历经百年传承,在豫剧发展史上具有重要地位,早在民国时期,豫剧大师唐玉成、李斯忠等就已擅演此剧,他们的表演风格对后世影响深远,新中国成立后,豫剧界对界牌关进行了多次改编,在保留传统武打精髓的基础上,优化了剧情结构,丰富了音乐设计,使其更符合现代观众的审美需求。

当代豫剧名家如唐喜成、牛淑贤、小香玉等均曾演绎此剧,他们或以精湛的武打技艺惊艳观众,或以细腻的情感处理打动人心,让界牌关在新时代焕发出新的活力,界牌关的武戏表演技巧被纳入豫剧教学体系,成为培养青年武生、武净演员的重要教材,推动了豫剧武戏艺术的传承与发展。

相关问答FAQs

Q1:豫剧界牌关中的“回马枪”表演对演员有哪些要求?

A1:“回马枪”是界牌关中罗成的标志性绝技,对演员的技艺要求极高,演员需具备扎实的腰腿功和“靠功”(武生扎靠后的身形控制能力),能在虚拟马匹的疾驰中保持身形稳定;需精通“枪花”“对枪”等武打套路,做到“人枪合一”,动作干净利落;表演时需配合眼神、表情和身段,既要展现罗成的勇猛,又要体现“回马枪”的突然性与杀伤力,达到“形神兼备”的艺术效果。

Q2:为什么说界牌关是“豫剧武戏文唱”的典范?

A2:界牌关突破了传统武戏“重武轻文”的局限,将“武打”与“文戏”深度融合,体现了“武戏文唱”的艺术理念,剧中通过罗成与尚师徒的对话、杨林的内心独白等“文戏”桥段,深入挖掘人物情感,推动剧情发展,避免了武打场面的单调;武打设计始终服务于人物塑造和主题表达,如罗成的“回马枪”不仅是武技展示,更是其智勇双全性格的体现,这种“以情带戏、以武助情”的处理方式,使界牌关既有武戏的热烈火爆,又有文戏的细腻深刻,成为豫剧武戏中“文武兼备”的经典范例。