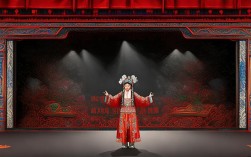

豫剧《赵氏孤儿》作为中原戏曲艺术的瑰宝,改编自元杂剧《赵氏孤儿大报仇》,以春秋时期晋国权臣争斗为背景,通过程婴“搜孤救孤”、公孙杵臼舍身取义的悲壮故事,深刻诠释了忠奸善恶的永恒主题,豫剧版本在继承原著精神内核的基础上,融入了中原戏曲独特的声腔、表演与音乐元素,使这部作品成为展现豫剧“唱念做打”综合魅力的经典剧目,数百年来久演不衰,深受观众喜爱。

剧情梗概:忠义烈骨的千古绝唱

故事始于晋灵公时期,奸相屠岸贾专权误国,因与忠臣赵盾结怨,便罗织罪名,将赵盾满门三百余口尽行抄斩,赵朔之妻庄姬公主(灵公之妹)身怀有孕,被禁禁宫,屠岸贾为斩草除根,下令搜捕赵氏孤儿,危急时刻,公主将孤儿托付于草泽医生程婴后自尽,程婴带着孤儿逃出宫门,与退隐老臣公孙杵臼商议救孤之策,公孙杵臼愿以死成全,程婴则献出亲生儿子顶替“赵氏孤儿”,由程婴亲自屠岸贾门下,诬告公孙杵臼藏匿孤儿,屠岸贾杀害公孙杵臼及程婴之子,赵氏孤儿(名赵武)被程婴收为义子,忍辱抚养成人,二十年后,赵武身世大白,在程婴的帮助下,诛杀屠岸贾,为赵氏一门雪冤,也为忠良正了名,剧情以“舍子”“救孤”“成长”“复仇”为脉络,环环相扣,将个体命运的悲欢与家国大义交织,展现出震撼人心的悲剧力量。

唱腔艺术:声腔里的情感洪流

豫剧以“唱”为核心,《赵氏孤儿》的唱腔设计紧扣人物性格与情感起伏,通过不同流派的声腔特点,塑造出鲜活立体的人物形象,剧中核心人物的唱段各具特色,成为豫剧声腔艺术的典范。

| 角色 | 唱腔特点 | 代表唱段 | 情感表达 |

|---|---|---|---|

| 程婴 | 融合豫西调的苍劲与豫东调的悲怆,以“真嗓吐字,假嗓拖腔”见长 | 《白虎堂领了皇王命》《手托孤儿心惨然》 | 忍辱负重、忠义深重,唱腔中既有对骨肉分离的撕心裂肺,又有对忠良血脉的坚定守护,拖腔绵长如泣如诉。 |

| 公孙杵臼 | 以豫东调的高亢激越为主,节奏明快,字字铿锵 | 《我与程婴定巧计》《老程婴你舍亲儿性命》 | 义薄云天、慷慨赴死,唱腔如金石掷地,凸显其“舍生取义”的豪迈,撞槐”前的唱段更是将悲壮情绪推向高潮。 |

| 屠岸贾 | 唱腔阴冷狠辣,多用“炸音”与“滑音”,节奏急促顿挫 | 《小奴才与我快快讲》《怒气冲冲宝帐上》 | 奸诈狠毒、专横跋扈,通过高音区的“嘎调”与短促的节奏,塑造其阴鸷性格,令人不寒而栗。 |

| 赵武 | 少年时期唱腔清亮明快,成年后转为沉稳厚重,融入“豫西大腔” | 《二十年抚养恩似海》《手提钢牙恨满腔》 | 感恩戴德与复仇决绝交织,从懵懂少年到义士的成长历程,通过唱腔的明暗变化清晰呈现,杀仇”时的唱段刚劲有力,彰显善恶有报的痛快。 |

表演与音乐:程式里的舞台张力

豫剧《赵氏孤儿》的表演讲究“程式化动作与内心刻画结合”,通过精准的肢体语言与舞台调度,将人物情感外化,程婴“舍子”一场,演员以“甩发”“跪步”“抢背”等身段,表现其内心的撕裂与痛苦;公孙杵臼“撞槐”时,运用“僵尸倒”技巧,配以夸张的面部表情,将悲壮定格于瞬间;赵武“认仇”时的“甩袖”“瞪眼”“拔剑”等动作,则展现出压抑多年的情感爆发。

音乐伴奏方面,豫剧特色乐器板胡、二胡、梆子等与唱腔、表演紧密配合,如“搜孤”一场,板胡高亢的引子配合急促的梆子节奏,营造出紧张压抑的氛围;“救孤”成功后,板式转为舒缓的【慢板】,二胡的悠扬旋律烘托出程婴内心的沉重与希望;复仇”时,大锣大鼓齐鸣,与赵武的唱腔形成共振,将戏剧推向高潮,豫剧特有的“方言念白”增强了地域真实感,程婴的河南方言念白朴实真挚,让观众仿佛置身于中原大地的历史烟云之中。

传承与影响:跨越时代的艺术生命力

豫剧《赵氏孤儿》自清代传入河南以来,历经数代艺术家的打磨与创新,常香玉、唐喜成、牛淑贤等豫剧大师均塑造过深入人心的程婴、赵武形象,他们通过声腔改革与表演细化,使剧目更具艺术感染力,现代改编版本中,部分剧目在保留传统唱腔的基础上,精简枝节、强化冲突,更符合当代观众的审美需求,其“忠义”主题超越了时代局限,不仅展现了中原文化的精神内核,也成为戏曲艺术“守正创新”的典范,至今仍在舞台上焕发着蓬勃生机。

相关问答FAQs

Q1:豫剧《赵氏孤儿》与其他剧种(如京剧)的《赵氏孤儿》在艺术表现上有何核心区别?

A1:两者区别主要体现在声腔、表演侧重与地域特色上,豫剧以“唱”为核心,唱腔高亢激越,富有中原乡土气息,程婴的唱段多用豫西调的苍劲拖腔,情感表达直白浓烈;京剧则更注重“做派”,程婴的表演融入更多身段细节(如“搜孤”时的眼神、手势),唱腔以西皮二黄为主,旋律婉转细腻,豫剧语言贴近河南方言,念白朴实;京剧则用湖广韵,更显规范,地域风格鲜明。

Q2:程婴在豫剧《赵氏孤儿》中的唱段为何能成为经典?其艺术魅力何在?

A2:程婴唱段的经典性源于三方面:一是唱腔设计的精准性,如《白虎堂领了皇王命》通过【慢板】到【二八板】的板式转换,层层递进展现其从受命沉重到舍子决绝的情感变化,层次丰富;二是唱词的通俗性与深刻性,如“为救忠良一脉根,哪怕粉身碎骨魂”,既符合草泽医生身份,又凸显忠义精神;三是演员的二次创作,常香玉等大师通过“气口控制”“润腔技巧”(如“哭腔”“滑音”),将唱腔中的悲怆感与力量感完美结合,使观众在听觉冲击中产生强烈共鸣,成为豫剧“以声塑人”的标杆。