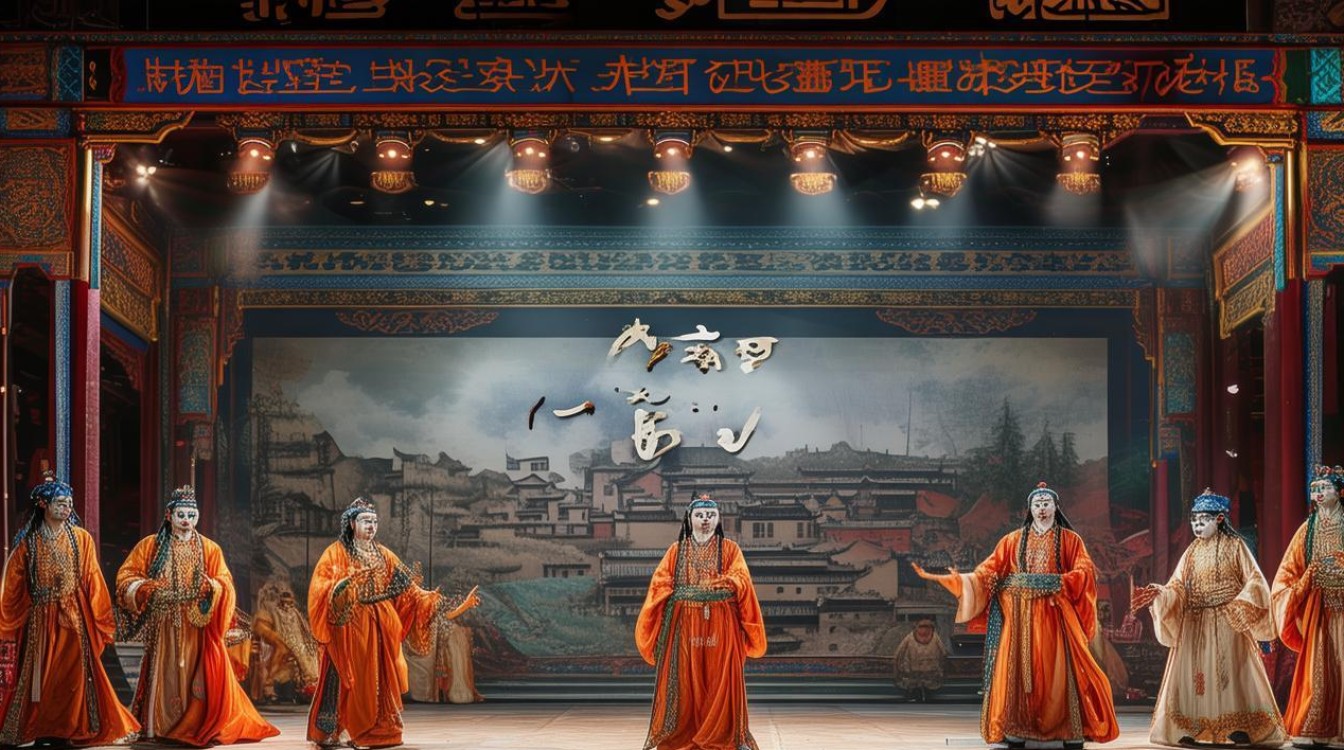

《下陈州》是传统戏曲中极具代表性的经典剧目,尤其在河南曲剧艺术体系中占据重要地位,其以包拯陈州放粮、惩奸除恶为主线,融合了跌宕的剧情、鲜明的人物与独特的曲韵,成为展现曲剧艺术魅力与文化深度的范本,剧目故事源于民间传说与历史演绎,北宋年间,陈州大旱,颗粒无收,奸臣庞昱奉旨赈灾却趁机盘剥百姓,克扣粮款,致使民不聊生,包拯奉旨陈州放粮,乔装暗访,查清庞昱罪行,最终依法将其铡于龙头铡下,为民伸冤,稳定了陈州局势。

剧目核心人物塑造饱满立体,包拯的刚正不阿与体恤民情成为贯穿始终的灵魂,他虽为朝廷重臣,却始终以“民为邦本”为念,未至陈州时便忧心如焚,面对百姓哭诉时怒不可遏,展现出“铁面无私”背后的“柔情似水”,庞昱作为反面典型,其骄横跋扈、贪婪残暴的形象通过“克扣粮银”“草菅人命”等情节层层递进,最终在包拯的威严下伏法,彰显了“善有善报,恶有恶报”的传统价值观,市井小人物张别古的塑造也为剧目增添了烟火气,他作为普通百姓的代表,敢于仗义执言,为包拯提供线索,体现了民间对正义的渴望与支持。

在艺术特色上,《下陈州》充分展现了河南曲剧的独特魅力,曲剧唱腔以“高台曲”为基础,融合了民间小调的质朴与抒情,唱词通俗易懂却又韵味悠长,包拯的核心唱段如《陈州旱情烈》中,“陈州旱情烈,赤地千里间,黎民哭断肠,黎民哭断肠”,通过“阳调”的苍劲与“诗篇”的叙事性相结合,将人物内心的焦急与悲愤抒发得淋漓尽致,成为脍炙人口的经典选段,表演方面,曲剧注重“以情带戏,以戏传情”,包拯的“趟马”“水袖”等程式化动作,既展现了官员的威仪,又暗藏对百姓的体恤;庞昱的“奸笑”“甩袖”等细节,则将奸臣的阴险刻画入木三分,舞台呈现上,传统戏曲“一桌二椅”的简约布景,通过演员的表演与观众的想象,构建出“陈州衙门”“灾民聚集地”等丰富场景,凸显了戏曲“写意”的美学特质。

作为河南曲剧的传统代表剧目,《下陈州》不仅具有艺术价值,更承载着深厚的文化内涵,它通过包拯这一“清官符号”,传递了“公正”“为民”的儒家思想,反映了古代社会对公平正义的追求;剧目对民间疾苦的真实描绘,也体现了戏曲“接地气”的特质,使其成为连接舞台与观众的桥梁,自诞生以来,《下陈州》历经数代艺术家的传承与改编,从早期的草台班子演出到现代剧场的精品呈现,始终保持着旺盛的生命力,成为河南曲剧艺术的重要文化标识。

《下陈州》剧目核心信息概览 | 项目 | 内容 | |--------------|----------------------------------------------------------------------| | 剧种 | 河南曲剧传统剧目 | | 剧情来源 | 北宋包拯陈州放粮历史传说与民间演绎 | | 主要角色 | 包拯(主角)、庞昱(反派)、李太后、张别古、王延龄等 | | 经典唱段 | 《陈州旱情烈》《包拯坐南衙》等 | | 艺术价值 | 展现曲剧唱腔、表演特色,弘扬清官文化与民间正义 |

相关问答FAQs

Q:《下陈州》与其他包公戏(如《铡美案》《狸猫换太子》)相比,在剧情和主题上有何独特之处?

A:《下陈州》与其他包公戏虽都以包拯为主角,但侧重点不同。《铡美案》聚焦于“伦理正义”,包拯铡陈世美是为维护封建伦理纲常;《狸猫换太子》则围绕“宫廷秘案”,展现包拯的智谋与对皇室忠奸的辨别,而《下陈州》的核心是“民生正义”,通过陈州灾民与奸臣庞昱的直接冲突,更深刻地反映民间疾苦,突出包拯“为民请命”的基层关怀,主题更具现实批判性,且情节更贴近市井生活,小人物的作用更为突出。

Q:河南曲剧《下陈州》的唱腔中,“阳调”和“诗篇”分别有何特点?

A:“阳调”是河南曲剧的主要声腔之一,其特点是旋律高亢激昂,节奏明快,多用于表现人物激动、愤怒或坚定等强烈情绪,如包拯在陈州查清庞昱罪行后的唱段,通过“阳调”的跌宕起伏,展现其为民除害的决心。“诗篇”则更偏重叙事,旋律平缓流畅,唱词多为七字或十字句,适合交代情节、抒发内心感慨,如包拯初到陈州时对灾情的描述,用“诗篇”娓娓道来,既清晰交代背景,又传递出人物的悲悯之情,二者结合使唱腔富有层次感。