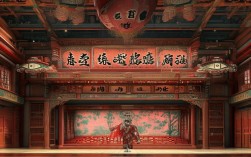

中国戏曲学院作为新中国成立后第一所戏曲艺术高等学府,也是全国唯一独立设置的戏曲高等本科院校,自1950年建校以来,始终以“传承戏曲艺术,培养德艺双馨人才”为使命,被誉为“中国戏曲家的摇篮”,历经七十余载发展,学院已形成集戏曲表演、导演、音乐、舞台美术、文学、新媒体等多学科协调发展的专业体系,在戏曲教育、创作、研究领域始终发挥着引领作用,为全国戏曲院团、艺术院校、文化机构输送了大批骨干人才,推动了中国戏曲艺术的传承创新与国际化传播。

学院的专业设置紧密围绕戏曲艺术产业链需求,构建了覆盖戏曲创作、表演、传播、技术支持全链条的学科布局,戏曲表演系是学院的核心院系,下设京剧、昆曲、地方戏等多个方向,其中京剧表演专业汇聚了梅派、程派、荀派、尚派等流派传承资源,昆曲表演专业则依托“非遗”传承项目,致力于古典剧种的保护与发展;导演系注重戏曲导演思维的培养,既开设传统戏曲导演理论课程,也融入现代戏剧导演技法,培养能驾驭传统剧目与新创剧目的复合型导演;音乐系涵盖京剧器乐、民族器乐、作曲与作曲技术理论等专业,其中京剧器乐专业以“文武场”教学为特色,强调“伴、唱、奏、创”一体化能力;舞台美术系则围绕戏曲舞台的“景、人、光、服、化、效”六大元素,培养既懂传统戏曲美学、又具现代设计能力的舞台艺术人才;文学系聚焦戏曲文化研究,开设戏剧影视文学、艺术学理论等专业,为戏曲艺术提供理论支撑;新媒体艺术系则顺应时代发展,将戏曲与数字媒体技术结合,开设戏曲动画、数字媒体艺术等专业,探索戏曲传播的新路径。

中国戏曲学院的教育特色,首先体现在对传统戏曲“口传心授”传承方式的坚守与创新,学院聘请了百余位国家级非物质文化遗产代表性传承人、著名表演艺术家担任客座教授,通过“名师工作室”“师徒制”等形式,将老一辈艺术家的表演经验、技艺精髓手把手传授给学生,京剧表演专业的“梅派”“程派”“荀派”“尚派”等流派传承,均由流派嫡传弟子亲自授课,确保了艺术流派的纯正性,学院将传统教学模式与现代教育理念结合,构建了“基本功训练—剧目排演—舞台实践—学术研究”四位一体的培养体系,低年级以“唱、念、做、打”四功和“手、眼、身、法、步”五法的基础训练为主,中高年级通过经典剧目教学和原创剧目排演,提升学生的综合表演能力,学院注重“因材施教”,根据学生的身体条件、嗓音特点、艺术潜质,为其量身定制培养方案,如京剧净行要求“架子花脸”的功架、“铜锤花脸”的唱功,学院会根据学生行当特点开设针对性课程,避免“千人一面”。

学院强调“德艺双馨”的人才培养标准,将思政教育与专业教育深度融合,开设《中国戏曲史》《艺术美学》等课程,引导学生树立正确的艺术观、价值观;通过“红色经典戏曲进校园”“非遗传承实践活动”等,培养学生对传统文化的敬畏之心和家国情怀,原创现代京剧《红军故事》不仅在全国巡演,还成为学院思政教育的生动教材,让学生在艺术实践中感悟革命精神。

学院积极推进国际化办学,搭建戏曲文化交流平台,与美国、英国、日本等20余所艺术院校建立合作关系,开展师生互访、联合创作;每年举办“国际戏曲学术研讨会”“中国戏曲文化节”,邀请海外学者、艺术家参与,推动中国戏曲走向世界,学院学生多次赴海外演出,如《牡丹亭》《锁麟囊》等剧目在纽约、伦敦等地引起轰动,成为传播中华文化的“友好使者”。

建校以来,中国戏曲学院培养了万余名戏曲艺术人才,其中许多人已成为中国戏曲界的领军人物,京剧表演领域,于魁智、李胜素、孟广禄、史依弘、张火丁等梅花奖、白玉兰奖得主均毕业于学院;地方戏领域,越剧演员吴凤花、豫剧演员小香玉等也为地方戏曲传承作出重要贡献,在戏曲导演、音乐、舞台美术等领域,学院校友同样成绩斐然,导演查明哲、作曲家朱绍玉、舞台设计师边文虹等,其作品多次获国家级艺术大奖,学院师生创作的剧目屡获殊荣,如现代京剧《华子良》、昆曲《红楼梦》、话剧《兰陵王》等,先后获得“文华大奖”“五个一工程奖”,彰显了学院的艺术创作实力。

在科研方面,学院承担了“中国戏曲志”“京剧流派传承研究”等国家级、省部级课题百余项,编写《中国京剧史》《戏曲表演美学教程》等教材数十部,为戏曲学科建设奠定了理论基础,学院注重科技成果与艺术融合,开发“戏曲动作捕捉系统”“数字舞台设计平台”等,推动戏曲艺术现代化发展。

尽管成就斐然,中国戏曲学院教育仍面临诸多挑战,传统戏曲观众老龄化、年轻群体兴趣不足,如何通过创新教育模式吸引新生代成为关键;数字化时代下,戏曲艺术的表现形式、传播方式亟待革新,对此,学院正积极探索“戏曲+科技”融合路径,如开设戏曲数字媒体专业,利用VR技术还原传统戏曲舞台场景,开发沉浸式戏曲体验项目;通过短视频平台、线上课程扩大戏曲受众,如“国风戏曲课”在B站获得百万播放量,让更多年轻人了解戏曲之美,学院将继续坚守“传承不守旧、创新不离根”的理念,培养既懂传统艺术精髓、又具现代创新能力的复合型人才,让中国戏曲艺术在新时代焕发新的生机。

FAQs

Q1:中国戏曲学院如何平衡传统戏曲传承与现代创新教育?

A1:学院在传统传承方面,通过“口传心授”“名师工作室”等形式,确保流派技艺、经典剧目的原汁原味;在现代创新方面,一是优化课程体系,增设“戏曲编剧创意”“数字媒体艺术”等课程,鼓励学生将传统元素与现代艺术形式结合;二是推动剧目创新,支持师生创作反映时代精神的新编历史剧、现代戏,如《西安事变》《党的女儿》等;三是拥抱科技,运用VR/AR技术辅助教学,开发线上戏曲课程,通过短视频、直播等年轻群体喜闻乐见的方式传播戏曲,实现“老戏新唱”“旧艺新传”。

Q2:报考中国戏曲学院需要具备哪些条件?

A2:报考条件因专业而异,但总体需满足以下几点:一是基本文化素养要求,考生需参加全国普通高等学校招生文化课考试,部分专业(如戏剧影视文学)对语文、成绩有较高要求;二是专业能力测试,表演类(京剧、昆曲等)需考核唱念做打基本功、剧目片段展示;导演类需考察小品创作、舞台调度能力;音乐类需演奏或演唱技巧、乐理知识;舞台美术类需绘画基础、创意设计能力;三是身体条件,如表演专业对身高、嗓音、形象有特定要求,净行、武生等行当对力量、柔韧性有更高标准;四是部分专业需面试,考察综合素质与艺术潜力,具体招生简章每年会在学院官网发布,考生需密切关注最新要求。