豫剧电影《三拂袖》作为传统戏曲艺术的经典影像化呈现,承载着豫剧文化的深厚底蕴与时代价值,该剧取材于唐代名臣狄仁杰的故事,以“三拂袖”为核心意象,通过三次“拂袖”动作展现主人公在朝堂风云中的刚正品格与家国情怀,成为豫剧舞台与银幕上的不朽之作。

剧情与人物:忠义丹心的“三重奏”

《三拂袖》的故事围绕唐代武则天时期的宰相狄仁杰展开,时值武则天晚年,宠臣张昌宗、张易之兄弟专权乱政,结党营私,朝纲败坏,狄仁杰以社稷为重,多次上奏弹劾二张,却因武则天的庇护而屡遭打压,全剧以“拂袖”为情感载体,通过三次关键动作层层递进,勾勒出狄仁杰的心路历程:

第一次拂袖,是在朝堂之上,狄仁杰痛陈二张罪行,却被武则天以“证据不足”驳回,他怒不可遏,拂袖离朝,象征对奸佞当道的愤慨与对朝政混乱的失望;第二次拂袖,是在二张设计陷害忠良、诬告狄仁杰谋反后,武则天犹豫不决,狄仁感念先帝知遇之恩,不愿背负谋反污名,愤而拂袖辞官,展现其“宁为玉碎,不为瓦全”的刚直;第三次拂袖,则是在武则天幡然醒悟,下旨召狄仁杰回朝匡扶社稷时,他虽心系苍生,却因前两次失望而对帝王心生芥蒂,最终在“忠君”与“爱国”的抉择中,以“拂袖”化解执念,慨然回朝,寓意“以天下为公”的胸襟。

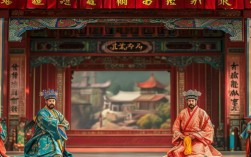

剧中狄仁杰的形象丰满立体:既有“文死谏,武死战”的忠烈,也有“识时务者为俊杰”的智慧;武则天则并非脸谱化的暴君,而是展现了一位帝王在权欲与理智间的挣扎;二张兄弟的阴险狡诈与朝臣的明哲保暗,共同构成了唐代宫廷的权力生态图景。

艺术特色:豫剧韵味的极致呈现

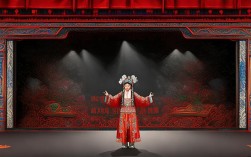

作为豫剧电影的代表作,《三拂袖》在保留戏曲本体特征的同时,巧妙融合电影语言,实现了传统与现代的有机统一。

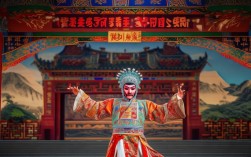

唱腔与念白:豫剧以其高亢激越、质朴豪放的唱腔著称,《三拂袖》中狄仁杰的唱段充分展现了这一特点,如第一次拂袖时的核心唱段“怒冲冠发指天庭裂”,运用豫剧“豫东调”的欢音腔,旋律跌宕起伏,字字铿锵,将主人公的愤怒与痛心渲染得淋漓尽致;第三次拂袖时的“三叩别离九重阙”,则转为苍劲的“豫西调”苦音腔,低回婉转中透出深沉的家国情怀,唱腔与人物心境高度契合,念白方面,以中州韵为基础,兼具韵白与方言白的特点,既符合戏曲的程式化要求,又贴近生活气息,让观众感受到豫剧语言的独特魅力。

表演与身段:“拂袖”作为该剧的核心动作,被赋予了丰富的情感内涵,演员通过“单袖”“双袖”“翻袖”“抖袖”等程式化动作,配合眼神、台步,将“怒”“怨”“悲”“壮”等复杂情绪外化,例如狄仁杰第一次拂袖时,先以“蹉步”后退,再猛然转身“甩袖”,袖风带起,眼神如电,将朝堂之上的剑拔弩张具象化;第三次拂袖则动作放缓,以“背袖”收势,背影萧瑟却挺拔,展现其内心的挣扎与最终的坚定,这种“以袖传情”的表演,既是对豫剧传统身段的继承,也是对人物内心世界的深度挖掘。

视听语言:电影镜头打破了戏曲舞台的“三面观”局限,通过特写、中近景、全景等景别切换,捕捉演员的细微表情与身段细节,例如狄仁杰跪地叩首时,镜头特写其颤抖的双手与鬓角白发,增强观众的共情;武则天在宫殿中独坐的场景,用空镜头配合光影变化,暗示其内心的孤独与矛盾,配乐方面,在传统豫剧板式的基础上,融入交响乐元素,既保留了戏曲的韵味,又增强了史诗感,让视听体验更具冲击力。

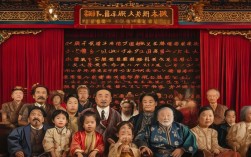

电影版本与传承:经典影像的多元呈现

《三拂袖》自搬上银幕以来,历经多个版本的演绎,每个版本都带有时代的印记,共同构成了该剧的传承脉络,以下是主要版本的梳理:

| 版本名称 | 主演 | 拍摄年代 | 艺术特色与贡献 |

|---|---|---|---|

| 传统舞台版电影 | 唐喜成(饰狄仁杰) | 20世纪70年代 | 忠实记录舞台表演,唱腔原汁原味,是了解豫剧“唐派”艺术的重要影像资料。 |

| 2000年修复版 | 牛淑贤(饰狄仁杰) | 2000年 | 采用数字修复技术,画面音质提升,在保留传统程式的基础上,优化了镜头节奏,更贴近电影叙事。 |

| 2020年新版电影 | 李树建(艺术总监,青年演员饰狄仁杰) | 2020年 | 融入现代审美,对剧本进行适度改编,增加人物心理描写,场景设计更具历史质感,吸引年轻观众。 |

这些版本中,唐喜成版的“刚正不阿”、牛淑贤版的“沉稳内敛”、青年演员版的“热血激昂”,各具特色,共同丰富了狄仁杰的艺术形象,而2020年新版电影通过“戏曲电影化”的探索,让传统剧目在新时代焕发生机,为豫剧的传播开辟了新路径。

文化价值:传统戏曲的现代启示

《三拂袖》的价值不仅在于其艺术成就,更在于其对传统文化的传承与弘扬,剧中“忠君爱国”“刚正不阿”“以民为本”的精神内核,与当代社会主义核心价值观中的“爱国”“敬业”“诚信”“友善”相呼应,为现代社会提供了精神滋养,豫剧电影作为“戏曲+电影”的跨界形式,打破了传统戏曲的地域限制,让更多观众通过银幕了解豫剧、爱上豫剧,推动了戏曲艺术的“活态传承”,从舞台到银幕,《三拂袖》的演变,折射出传统艺术在时代浪潮中的坚守与创新,也为其他地方戏的影像化提供了借鉴。

相关问答FAQs

Q1:《三拂袖》中“三拂袖”分别象征什么?

A:“三拂袖”是狄仁杰在不同情境下的情感外化:第一次拂袖象征对奸佞乱政的愤怒与朝政黑暗的失望;第二次拂袖象征对帝王昏聩的失望与个人名节的坚守;第三次拂袖则象征在“忠君”与“爱国”间的抉择后,以“天下为公”的胸怀化解执念,最终决心回朝匡扶社稷,三次拂袖层层递进,展现了狄仁杰从“愤世嫉俗”到“心怀天下”的人格升华。

Q:豫剧电影《三拂袖》相比传统舞台版,最大的创新是什么?

A:最大的创新在于“戏曲电影化”的融合,传统舞台版受限于舞台空间与“第四堵墙”,表演以“程式化”为主;而电影版通过镜头语言打破时空限制,如用特写展现演员眼神细节,用蒙太奇手法切换场景,增强叙事张力;在配乐、服装、化妆等方面融入现代技术,如2020年新版电影对唐代宫廷服饰的考究还原,以及交响乐与豫剧唱腔的融合,既保留了戏曲的本体韵味,又提升了视听体验,更符合当代观众的审美需求。