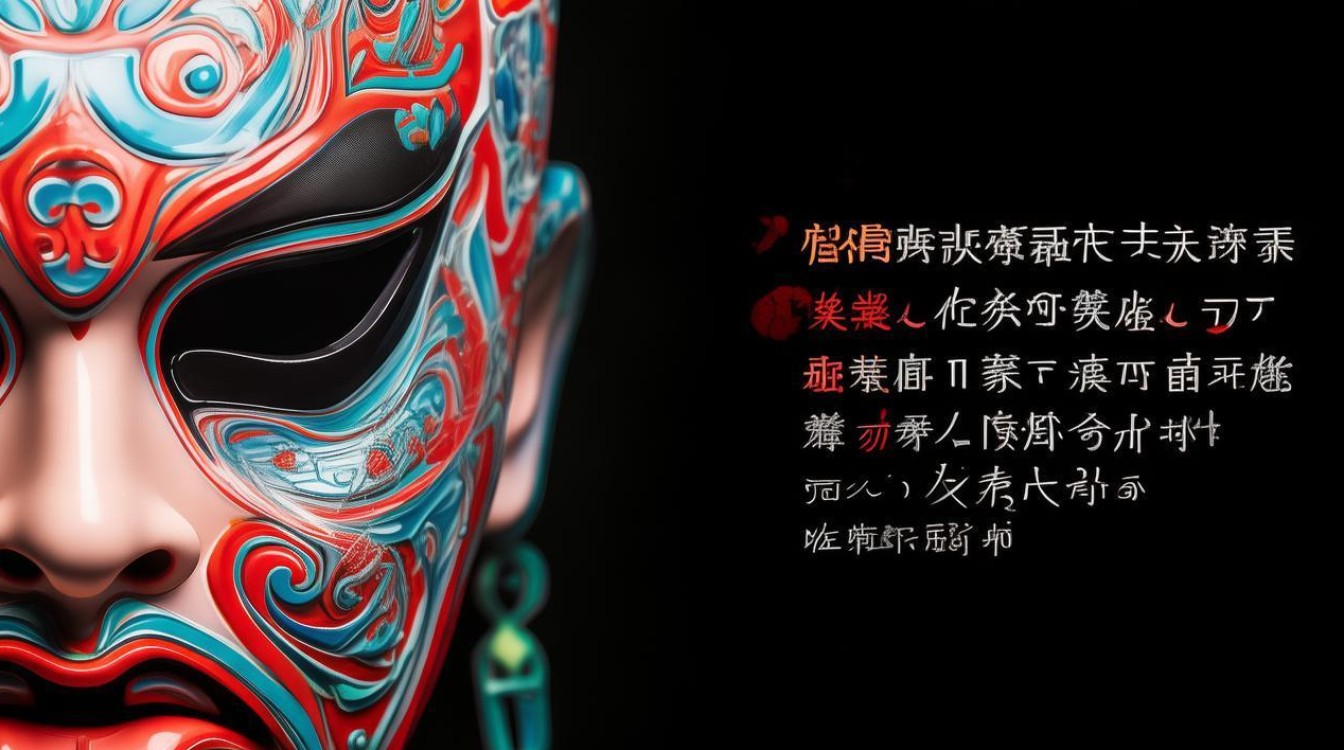

戏曲面具与脸谱是中国传统戏曲艺术中极具代表性的视觉符号,二者以夸张的色彩、神秘的纹样和象征性的造型,承载着深厚的文化内涵与历史记忆,它们不仅是舞台表演的重要辅助,更是古人世界观、价值观与审美情趣的直观体现,通过独特的艺术语言传递着角色的性格、身份与命运,成为观众理解剧情、感知人物的重要媒介。

戏曲面具:远古信仰的立体遗存

戏曲面具的起源可追溯至原始社会的巫傩祭祀,最初是先民为沟通神鬼、驱邪纳福而制作的“神灵具象”,随着时代发展,面具逐渐融入宗教仪式与民间娱乐,最终在戏曲中形成独特的艺术形式,现存戏曲面具多见于傩戏、藏戏、莆仙戏等古老剧种,其造型以立体雕刻为主,材质多为木、布、纸、皮等,通过夸张的五官比例、神秘的纹饰图案赋予角色超自然的气质。

傩戏面具被誉为“中国戏曲的活化石”,其类型可分为正神、凶神、世俗人物三大类,正神面具如“开山”“土地”,多面容慈善、眉目开阔,额饰日月或火焰纹,象征光明与正义;凶神面具如“判官”“雷公”,则獠牙外露、眼窝深陷,以青、红、黑等浓烈色彩强化威慑力;世俗人物面具如“丑角”“老妇”,造型写实中带诙谐,常通过嘴角上扬或下撇传递情绪,藏戏面具则更具宗教色彩,“温巴”(猎人)面具为深蓝色,代表智慧;“阿萨”(老人)面具为白色,象征纯洁;“甲鲁”(国王)面具则镀金嵌银,彰显尊贵,这些面具不仅是角色的“第二张脸”,更是先民对自然、神灵与社会的理解与敬畏,每一道刻痕、每一抹色彩都凝聚着原始艺术的朴素与力量。

脸谱:平面舞台的性格密码

相较于面具的立体造型,脸谱是直接在演员面部或道具上绘制的平面图案,成熟于宋元时期的戏曲鼎盛期,尤以京剧脸谱最具代表性,脸谱的创作遵循“离形得似,以意传神”的原则,通过色彩的象征、纹样的编码与构图的平衡,将角色的忠奸善恶、刚柔智愚浓缩于方寸之间,形成“一看脸谱,便知人品”的观剧默契。

色彩的象征意义是脸谱的核心语言,红色代表忠义耿直,如关羽的“红脸卧蚕眉”,眉间“寿”字纹象征其“福寿绵长”的品格;白色象征奸诈多疑,曹操的“白脸抹三角眼”,眼尾细纹与嘴角下撇的组合,将其“挟天子以令诸侯”的权谋心性刻画得入木三分;黑色象征刚直勇猛,张飞的“黑脸点睛”,额头的“豹头环眼”纹与眉心的“月牙”图案,凸显其“粗中有细”的性格;蓝色象征桀骜不驯,窦尔敦的“蓝脸花三块瓦”,额头的“虎”字纹与脸颊的铜钱纹,暗示其“绿林好汉”的身份;金脸与银脸多用于神佛精怪,如孙悟空的“金脸猴脸”,额头的“火眼金睛”与脸侧的毫毛纹,赋予其“齐天大圣”的神通。

纹样的细节编码则进一步深化人物特质,包拯的“黑脸月牙额”,从额头延伸至鼻梁的月牙纹,既是“日断阳、夜断阴”的神话符号,也象征其“铁面无私”的公正;项羽的“楚霸王脸”,眉间的“哭丧棒”纹与眼尾的“寿”字纹,暗合其“乌江自刎”的悲剧命运;典韦的“黄脸花脸”,脸颊的“虎”字纹与额头的“双戟”纹,突出其“忠勇护主”的武将本色,这些纹样并非随意装饰,而是根据人物生平、传说故事与民间信仰精心设计,形成一套“以形写神”的视觉密码。

戏曲面具与脸谱的艺术异同

尽管面具与脸谱同属戏曲视觉艺术,但因载体、功能与历史背景的差异,二者呈现出鲜明的艺术特征,以下从多个维度对二者进行对比:

| 对比维度 | 戏曲面具 | 戏曲脸谱 |

|---|---|---|

| 起源时期 | 原始社会(新石器时代) | 宋元时期(戏曲成熟后) |

| 载体形式 | 立体雕刻(木、布、皮等) | 平面绘画(面部直接绘制或固定道具) |

| 功能侧重 | 宗教祭祀、角色类型化象征 | 性格刻画、情感表达、舞台标识 |

| 艺术特征 | 夸张变形、色彩单一、神秘感强 | 细腻繁复、色彩体系丰富、写实与写意结合 |

| 代表剧种 | 傩戏、藏戏、莆仙戏 | 京剧、昆曲、秦腔 |

| 角色象征 | 神灵、祖先、类型化人物 | 个性化性格、忠奸善恶的道德评判 |

文化传承与现代价值

戏曲面具与脸谱不仅是艺术的瑰宝,更是中华文化的“活化石”,它们承载着原始巫术的信仰密码、儒家的伦理观念与民间的审美趣味,成为研究中国历史、宗教、民俗的重要史料,随着非遗保护的推进,许多地方已建立面具与脸谱专题博物馆,如贵州傩戏面具博物馆、天津戏剧博物馆等,通过实物展示、技艺展演与数字化保存,让古老艺术焕发新生。

在当代,戏曲面具与脸谱的影响力已超越舞台,融入文创设计、动漫游戏、时尚潮流等领域,以脸谱为灵感的珠宝首饰、文创盲盒,既保留了传统纹样的象征意义,又符合现代审美;游戏《王者荣耀》中,孙悟空、典韦等角色的皮肤设计融入京剧脸谱元素,让年轻一代在娱乐中感知传统文化魅力,这种“传统与现代的对话”,不仅拓宽了戏曲艺术的传播路径,更赋予了其跨越时代的生命力。

相关问答FAQs

Q1:如何辨别传统戏曲面具的真伪?

A:辨别传统戏曲面具真伪可从材质、工艺、包浆三方面入手,真品面具多选用樟木、杨木等不易开裂的木材,雕刻线条粗犷有力,纹饰中保留手工斧凿痕迹;布质面具则以麻布为底,多层裱糊后再施彩,颜料多为矿物或植物材质(如朱砂、石绿),色彩沉稳且有年代感;长期使用形成的“包浆”(自然氧化形成的温润光泽)是重要特征,仿品常通过化学做旧模仿,但光泽浮于表面,缺乏层次感,真品面具多存有使用痕迹,如边缘磨损、彩料脱落,这些都是时间沉淀的证明。

Q2:现代戏曲表演中,脸谱和面具的使用有哪些创新?

A:现代戏曲表演在保留传统脸谱与面具精髓的基础上,进行了多维度创新,一是材料创新,如采用环保硅胶制作轻量化面具,减轻演员负担;使用荧光颜料绘制脸谱,增强舞台灯光下的视觉效果,二是造型简化,传统京剧脸谱的“整脸”被简化为“局部勾画”,如新编历史剧《曹操与杨修》中,曹操的脸谱仅用白底黑纹勾勒眼角,既保留“奸雄”气质,又更符合现代观众对“复杂人物”的审美需求,三是跨界融合,如实验戏剧《傩·梦》将傩戏面具与现代舞美技术结合,通过投影在面具上动态呈现角色命运变迁,让古老艺术以更具冲击力的方式走进当代剧场。