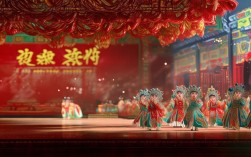

在传统戏曲艺术中,关羽作为“忠义仁勇”的化身,其形象贯穿多个剧种与剧目,而“斩关羽”相关情节虽非关羽戏的主流,却因其悲剧性与历史厚重感,成为部分剧种中展现英雄末路的重要篇章,这里的“斩关羽”并非指关羽主动斩杀他人,而是聚焦于其人生终章——败走麦城、被东吴擒获并最终遇害的核心情节,不同剧种围绕此衍生出多部剧目或场次,共同构成了“戏曲斩关羽”的系列演绎。

“斩关羽”戏曲的核心情节与历史背景

“斩关羽”的故事底本源于《三国演义》第七十六至七十八回,核心情节围绕关羽大意失荆州、败走麦城、被孙权部将潘璋擒获、最终在临沮遇害展开,在戏曲舞台上,这一情节被提炼为“麦城被困”“玉山兵败”“劝归降”“斩关公”等关键场次,通过唱、念、做、打的综合艺术,展现关羽从“武圣”到悲剧英雄的转变。

此类剧目虽以“斩”为结局,但并非单纯呈现失败,而是通过关羽“宁死不降”的抉择,强化其忠义精神,如京剧《走麦城》中,关羽被困麦城,内无粮草、外无救兵,面对东吴劝降,以“汉寿亭侯岂肯事吴”的唱段彰显气节;越剧《关公斩》则通过“临沮托孤”等细节,刻画关羽对刘备的忠诚与对家族的牵挂,使悲剧更具感染力。

不同剧种的“斩关羽”剧目特色

中国戏曲剧种丰富,“斩关羽”情节在不同地域的戏曲中呈现出差异化演绎,以下列举主要剧种的代表剧目及艺术特色:

| 剧种 | 代表剧目 | 核心情节 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 京剧 | 《走麦城》 | 关羽被困麦城,王甫、周仓劝其突围,关羽念及旧情不忍弃城,最终被潘璋部下马忠擒获 | 唱腔以西皮二黄为主,关羽角色通过“捋髯”“观星”等身段表现沉稳悲壮,最后一场“斩关”的武打戏突出英雄末路的苍凉。 |

| 豫剧 | 《关公斩》 | 关羽败走麦城,孙权派诸葛瑾劝降,关羽怒斥东吴背信,最终在庙中自刎(部分版本改为被斩) | 表演风格粗犷豪放,唱腔高亢激越,通过“大劈棺”“甩发”等特技展现关羽的愤怒与绝望,自刎”场景极具冲击力。 |

| 川剧 | 《麦城升天》 | 关羽被斩后,英灵不散,玉皇大帝封其为“关圣帝君”,演绎其从人到神的升华 | 融合川剧绝活“变脸”“藏刀”,在关羽遇害后突然变脸为神像,灯光与音效配合营造神秘氛围,体现民间对关羽的神化。 |

| 粤剧 | 《关公战长沙》后部 | 从关羽战黄忠后,延伸至荆州失守、麦城被困的情节,重点刻画关羽与黄忠的惺惺相惜 | 唱腔以梆簧为主,念白粤语化,服饰华丽,通过“红面长髯”的关羽形象与黄忠的“老将悲情”形成对比,凸显命运无常。 |

“斩关羽”戏曲的文化内涵

“斩关羽”剧目虽以悲剧收场,却承载着深厚的文化意义,其一,它是对“忠义”精神的极致诠释:关羽面对生死抉择时,始终以“桃园结义”的兄弟情义和“上报国家”的忠诚为准则,这种精神成为儒家伦理在戏曲艺术中的集中体现,其二,通过英雄的陨落引发观众对“命运”的思考:关羽“过五关斩六将”的辉煌与“麦城被斩”的落寞形成强烈反差,暗合了“盛极而衰”的历史规律,也体现了戏曲“惩恶扬善、教化人心”的社会功能,其三,地域文化的差异性演绎:如川剧的“神化”结局反映巴蜀地区对关羽的民间信仰,京剧的“程式化”表演则凸显了北方戏曲的严谨规范,共同丰富了中国关羽戏的艺术宝库。

相关问答FAQs

Q1:戏曲中“斩关羽”的情节为何多以悲剧呈现?是否也有“大团圆”版本?

A1:传统戏曲中“斩关羽”的悲剧结局,主要源于《三国演义》的历史定论与民间对关羽“忠义”形象的推崇,悲剧更能凸显关羽“宁为玉碎不为瓦全”的气节,强化其精神感召力,目前已知的大团圆版本较少,部分地方戏(如安徽的“徽剧”)曾尝试改编“关羽突围成功”,但因偏离历史主线与人物性格,未被广泛流传,主流仍以《走麦城》的悲剧为蓝本。

Q2:不同剧种在演绎“斩关羽”时,关羽的扮装有何区别?

A2:关羽扮装虽以“红脸、长髯、绿蟒”为基础,但不同剧种各有侧重:京剧关羽戴“夫子盔”,插雎鸡翎,突出威严;豫剧关羽用“黑三髯”(部分老年角色用白髯),蟒袍上绣“海水江牙”,更显粗犷;川剧关羽在遇害后会摘下髯口,露出“面部油彩”,配合“变脸”表现英灵显圣;粤剧关羽则注重“靠旗”的装饰,靠旗上绣龙纹,体现“武圣”的神性色彩,这些差异既反映了地域审美,也强化了各剧种的艺术辨识度。