现代戏曲丝弦戏作为河北地区具有深厚底蕴的地方剧种,起源于明清时期的弦索声腔系统,至今已有三百余年历史,它以板胡、笛子、三弦等弦乐为主要伴奏,唱腔高亢激越、委婉细腻,兼具北方戏曲的豪迈与南方的婉约,被誉为“燕赵文化的活化石”,在当代文化生态中,丝弦戏既坚守传统艺术精髓,又积极融入现代审美,展现出强大的生命力。

丝弦戏的传统根基源于民间,其唱腔分为官调、越调、平调、大悲调等五大调式,每种调式对应特定情感表达,如官调庄重、越调明快、大悲调苍凉,传统剧目多取材历史故事与民间传说,如《白蛇传》《杨家将》《窦娥冤》等,通过程式化的表演(如“起霸”“趟马”)和虚拟化的舞台手法,传递忠孝节义等传统价值观,伴奏乐器以“三大件”——板胡、笛子、三弦为核心,辅以笙、锣鼓,形成“丝竹相和、锣鼓助势”的独特音响,为唱腔提供坚实支撑。

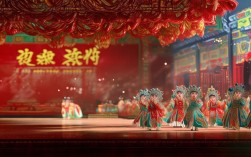

进入现代社会,丝弦戏在传承中创新,推动传统艺术与当代语境融合,剧目创作上,突破传统历史题材局限,涌现出一批反映现实生活的现代戏,如《焦裕禄》《党的女儿》《太行新曲》等,将脱贫攻坚、乡村振兴等时代主题融入剧情,用戏曲语言讲述当代中国故事,表演形式上,在保留“唱、念、做、打”核心程式的基础上,融入现代舞美技术,如多媒体投影、LED动态背景,增强舞台视觉冲击力;简化传统戏中过于繁复的身段设计,让表演更贴近现代观众的审美节奏,音乐改革是丝弦戏现代化的关键,既保留五大调式的精髓,又吸收流行音乐、交响乐元素,丰富和声与配器,使唱腔更具时代感,新编历史剧《李清照》中,将大悲调与古风旋律结合,加入古筝、琵琶等民族乐器,既凸显人物悲剧命运,又符合年轻观众的听觉习惯。

为直观呈现丝弦戏音乐元素的现代融合,可参考下表:

| 传统音乐元素 | 现代融合方式 | 代表作品举例 |

|---|---|---|

| 官调唱腔 | 融入美声唱法,增强音域厚度 | 《太行新曲》主题曲 |

| 三弦伴奏 | 加入电声三弦,强化节奏感 | 现代戏《焦裕禄》配乐 |

| 大悲调念白 | 结合方言与普通话,提升台词辨识度 | 新编《窦娥冤》中窦娥独白 |

| 锣鼓经 | 简化鼓点节奏,适配现代舞台调度 | 现代戏《党的女儿》打斗场面 |

在传播推广层面,丝弦戏突破剧场限制,通过短视频平台、直播等新媒体形式触达年轻群体,河北省丝弦剧团开设“丝弦小课堂”系列短视频,用动画讲解唱腔知识,用片段演绎经典剧目,单条视频播放量超百万;开展“戏曲进校园”活动,编写适合青少年的教材,让学生体验身段学习、乐器演奏,培养潜在观众,2021年,丝弦戏《燕赵风》入选全国地方戏精粹展演,通过线上直播吸引超千万观看,印证了传统艺术在当代的传播力。

作为国家级非物质文化遗产,丝弦戏的现代转型并非“颠覆传统”,而是在“守正”基础上“创新”,它既保留了方言韵白、弦索伴奏等核心艺术特征,又通过题材拓展、技术赋能、传播革新,让古老的戏曲艺术在新时代焕发生机,成为连接历史与当下的文化纽带。

FAQs

Q1:现代戏曲丝弦戏在创新过程中,如何避免失去传统韵味?

A1:丝弦戏的创新始终以“守正”为前提,坚守核心艺术元素,如方言韵白、五大调式唱腔、弦索伴奏等,这些是剧种的“基因”;创新围绕“内容表达”而非“形式颠覆”,例如现代戏的剧情虽贴近现实,但仍用戏曲的虚拟化手法表演,而非话剧式的写实;邀请老艺术家参与创作,确保改革不偏离传统美学轨道,如新编剧目需经戏曲专家论证,避免过度西化或娱乐化。

Q2:丝弦戏在年轻观众中的传播面临哪些挑战?如何应对?

A2:主要挑战包括:年轻观众对传统戏曲的认知度低、戏曲节奏与当代审美存在差异、传播渠道单一,应对策略:一是创新传播形式,通过短视频、互动直播等新媒体降低接触门槛,如用“丝弦戏+流行音乐”改编经典唱段;二是优化观演体验,在剧场演出中增加导赏环节,用通俗语言讲解剧情与艺术特色;三是培养“Z世代”创作者,鼓励年轻编剧、导演参与剧目创作,用青春视角诠释传统题材,增强作品与年轻观众的共鸣。