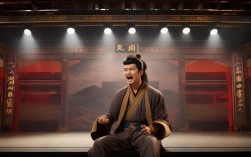

河南戏曲作为中原文化的重要载体,以其深厚的历史底蕴和独特的艺术魅力滋养着一代又一代人,在众多戏曲名家之中,李天方以其精湛的技艺和对豫剧艺术的执着追求,成为当代河南戏曲界的中坚力量。“河南戏曲李天方专场”在河南艺术中心隆重上演,为观众呈现了一场兼具传统韵味与时代气息的视听盛宴,也让更多人感受到河南戏曲生生不息的生命力。

李天方的艺术生涯始于少年时代,他自幼痴迷豫剧,师承多位名家,主攻老生行当,在数十年的从艺道路上,他始终扎根传统,却不拘泥于传统,既深得豫剧“唐喜成流派”的精髓,又在表演中融入自己对人物的理解和时代的感悟,他的嗓音高亢明亮,唱腔兼具豫东调的激越和豫西调的深沉,表演则注重“以情带声、声情并茂”,无论是历史人物的家国情怀,还是普通百姓的喜怒哀乐,都能被他演绎得淋漓尽致,此次专场演出,正是他艺术生涯的一次集中展示,也是对河南戏曲传承与创新的一次深度实践。

专场的剧目编排独具匠心,既有传统经典,也有新编佳作,充分展现了李天方多元化的艺术风格,演出在传统豫剧《朝阳沟·拴保下山》中拉开帷幕,李天方饰演的拴保,唱腔质朴自然,身段挺拔利落,将农村青年朴实勤劳、热爱家乡的形象刻画得入木三分,尤其是“咱两个在学校整整三年”的经典唱段,他通过细腻的气口控制和情感递进,将拴保与银环之间的纯真爱情和对农村生活的向往表现得真挚动人,引发观众强烈共鸣,紧接着上演的新编历史剧《程婴救孤》,则展现了李天方在驾驭复杂人物时的深厚功力,他饰演的程婴,在“舍子救孤”的重头戏中,没有过多的夸张表演,而是通过眼神的凝重、唱腔的苍凉和身段的颤抖,将一位义士在忠孝两难间的痛苦抉择展现得催人泪下,唱到“白发送黑发,肝肠寸断时”一句时,台下掌声雷动,不少观众潸然泪下。

除了传统戏和新编历史戏,专场中现代戏《焦裕禄》的选段更是将演出推向高潮,李天方饰演的焦裕禄,一改舞台上的老生扮相,身着朴素的灰色中山装,用贴近生活的表演和充满力量的唱腔,再现了“县委书记的榜样”心系群众、艰苦奋斗的感人事迹,在“风雪夜归人”一场中,他顶着风雪走访群众,唱腔中既有对百姓疾苦的深切同情,也有改变兰考面貌的坚定信念,舞台背景中黄河故道的影像与演员的表演交相辉映,让观众仿佛置身于当年的兰考大地,深刻感受到共产党人的初心与使命,整场演出中,李天方不仅展现了扎实的唱念做打功底,更通过细腻的情感表达,让观众看到了戏曲人物的真实与鲜活,实现了技艺与情感的完美统一。

此次专场的舞台呈现也颇具亮点,在尊重传统戏曲美学的基础上,融入了现代化的灯光、音效和多媒体技术,为观众营造了沉浸式的观赏体验,例如在《穆桂英挂帅·捧印》一幕中,通过LED屏展现的沙场点兵场景,与穆桂英英姿飒爽的表演相得益彰,既保留了戏曲“虚拟写意”的特点,又增强了舞台的视觉冲击力;而在伴奏方面,乐队在传统板胡、二胡的基础上,适当融入了交响乐元素,使唱腔更具层次感和感染力,既不失豫剧的本真韵味,又符合当代观众的审美需求。

作为河南戏曲的传承者,李天方始终将“守正创新”作为自己的艺术追求,他在专场演出前的访谈中提到:“河南戏曲的根在民间,魂在情感,我们既要守住老祖宗留下的好东西,也要让戏曲跟上时代的脚步,讲好新时代的故事。”此次专场不仅是对他个人艺术成就的肯定,更是河南戏曲在新时代传承发展的一次生动实践,通过传统戏的精雕细琢、新编戏的推陈出新和现代戏的时代共鸣,让观众看到了河南戏曲“老树开新花”的无限可能,也为戏曲艺术的传承与发展提供了有益的借鉴。

为了让观众更深入地了解河南戏曲和李天方的艺术特色,以下通过表格形式呈现专场部分核心剧目及亮点:

| 剧目名称 | 类型 | 表演亮点 | 观众反响 |

|---|---|---|---|

| 《朝阳沟·拴保下山》 | 传统经典 | 唱腔质朴自然,生活化身段,展现农村青年的朴实与热爱 | 引发“银发族”共鸣,掌声持久 |

| 《程婴救孤》 | 新编历史剧 | 情感递进细腻,“舍子救孤”唱段苍凉悲壮,眼神与身段充满张力 | 催人泪下,观众起立鼓掌 |

| 《焦裕禄》选段 | 现代戏 | 贴近生活的表演,交响乐与戏曲唱腔融合,再现共产党人初心 | 年轻观众“沉浸式”体验,好评如潮 |

相关问答FAQs

Q1:李天方的表演风格如何体现河南戏曲的“乡土气息”?

A1:李天方的表演始终扎根中原文化,其“乡土气息”主要体现在三个方面:一是语言上,他坚持使用河南方言咬字,唱腔中融入豫东、豫西调的方言韵味,如《朝阳沟》中“走一道岭来翻一架山”的唱段,河南方言的“中”“恁”等词汇的运用,让唱词充满生活气息;二是身段上,他善于从民间生活中提炼动作,如在《焦裕禄》中模仿农民劳作时的步态,以及“风雪夜访民”时躬身的姿态,都源于对中原百姓生活的细致观察;三是题材上,他偏爱表现中原大地的人物故事,无论是《朝阳沟》的农村青年,还是《焦裕禄》的基层干部,都紧扣中原大地的时代变迁,让观众感受到戏曲与生活的紧密联系。

Q2:此次专场演出为何能吸引年轻观众的关注?

A2:年轻观众的喜爱源于专场的“创新性”表达:一是舞台呈现的现代化,通过LED屏、多媒体技术等手段,将传统戏曲的“虚拟写意”与“实景再现”结合,如《穆桂英挂帅》中沙场场景的动态呈现,增强了视觉冲击力;二是互动环节的设置,演出中穿插“戏曲知识小课堂”“观众点戏”等环节,让年轻观众近距离接触戏曲,甚至上台体验身段,打破“老戏听不懂”的刻板印象;三是题材的当代共鸣,现代戏《焦裕禄》以“时代楷模”为原型,用戏曲讲述当代英雄故事,契合年轻人的价值观,而唱腔中融入的流行音乐元素,也让传统戏曲更具亲和力,实现了“老戏迷”与“新观众”的双向奔赴。