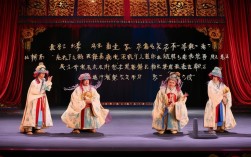

京剧《包公辞朝》是传统包公戏中的经典剧目,讲述包公辞别朝堂、赴陈州放粮的故事,其“纯伴奏”部分作为无唱腔的器乐呈现,是渲染剧情氛围、塑造人物性格的关键艺术手段,纯伴奏以京剧传统文场与武场乐器为核心,通过旋律的起伏、节奏的张弛,精准传递包公的忠义刚正与辞朝时的复杂心境,堪称京剧“以乐塑人”的典范。

纯伴奏的乐器组成分为文场与武场两大类,文场以胡琴为主奏,辅以二胡、月琴、三弦等,负责旋律的铺陈与情感的细腻表达;武场则以板鼓为核心,搭配大锣、铙钹、小锣等,掌控节奏的快慢与气氛的烘托,在《包公辞朝》中,文场的京胡音色高亢激越,其刚劲有力的运弓与顿挫分明的滑音,直接呼应包公不畏权贵、铁面无私的形象;二胡则以浑厚圆润的音色填充中低音区,与京胡形成高低声部的交织,丰富旋律的层次感,月琴与三弦则通过清脆明快的弹拨,为旋律增添节奏的颗粒感,使音乐既有戏曲的韵味,又不失行进的张力,武场的板鼓是“灵魂”般的存在,鼓点的疏密变化——如开头“长锤”的稳健节奏,奠定朝堂庄重肃穆的基调;中段“急急风”的密集鼓点,则表现包公毅然赴任的决心;而结尾“收头”的渐缓鼓声,又传递出辞朝后的余韵悠长,大锣与铙钹的雄浑音色,则在大段旋律中穿插使用,增强音乐的气势,尤其在表现包公“为国为民”的誓言时,乐器的齐鸣如同千军万马,极具感染力。

从旋律风格看,《包公辞朝》纯伴奏以京剧二黄声腔为基础,融入西皮板式的变化,形成“庄重中见激昂,深沉中显坚定”的独特韵味,二黄慢板的旋律线条舒缓而深沉,适合表现包公对朝堂的眷恋与对百姓的牵挂;而西皮流水的明快节奏,则凸显其辞别后的果敢与行动力,旋律的进行常采用“起承转合”的结构:“起”以平稳的音阶上行,引出辞朝的主题;“承”通过重复与变奏,深化情感;“转”以调式对比或节奏变化,制造情绪的转折;“合”则回归主旋律,首尾呼应,在包公拜别皇帝的段落中,旋律先以低音区的徘徊表现不舍,随后突然跃升至高音区,辅以京胡的强力度演奏,象征其“虽辞朝不改初心”的决心,这种“抑扬顿挫”的旋律处理,让纯伴奏成为无声的“台词”。

| 乐器类别 | 具体乐器 | 在“纯伴奏”中的作用 | 音色特点 |

|---|---|---|---|

| 文场 | 京胡 | 主导旋律,塑造包公刚正形象 | 高亢激越,刚劲有力 |

| 文场 | 二胡 | 辅助旋律,丰富中低音层次 | 浑厚圆润,深情绵长 |

| 文场 | 月琴/三弦 | 填充节奏,增强旋律的颗粒感 | 清脆明快,灵动跳跃 |

| 武场 | 板鼓 | 控制节奏,烘托气氛,引导情绪起伏 | 清脆有力,层次分明 |

| 武场 | 大锣/铙钹 | 增强气势,表现关键情节的转折 | 雄浑壮阔,震撼人心 |

纯伴奏的情感渲染力还体现在“无声胜有声”的留白艺术中,包公转身离场时,音乐突然收束,仅余板鼓的轻击声,配合演员的身段,营造出“去留无意,漫随天外云卷云舒”的意境,让听众在静默中感受到包公的豁达与孤勇,这种以器乐语言替代唱词的表达,既考验演奏技巧,更需对人物与剧情的深刻理解,是京剧伴奏艺术的精髓所在。

FAQs

问题1:《包公辞朝》纯伴奏中,哪种乐器最能体现包公的“刚正”性格?

解答:京胡是体现包公刚正性格的核心乐器,其高亢激越的音色与刚劲有力的运弓技巧,通过“顿弓”“滑音”等技法,直接外化包公不畏权贵、铁面无私的形象,尤其在表现包公立下誓言时,京胡以强力度、高音区的旋律推进,如同其掷地有声的台词,让刚正之气通过音符直抵人心。

问题2:纯伴奏如何通过音乐变化表现“辞朝”这一场景的情感转折?

解答:纯伴奏通过“板式转换”“节奏疏密”“乐器配合”实现情感转折:开头以二黄慢板的慢速旋律配以低沉的二胡音色,表现包公对朝堂的眷恋与不舍;中段转入西皮流水,板鼓节奏加快,大锣铙钹齐鸣,旋律上扬,凸显其毅然赴任的决心;结尾旋律渐缓,月琴与三弦的清脆点缀,配合板鼓的轻击,留下“忠义长存”的余韵,形成“不舍—坚定—传承”的情感脉络。