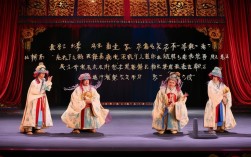

《打渔杀家》作为京剧传统骨子老戏,以萧恩父女反抗恶霸的悲壮故事为内核,其经典唱词既承载着京剧“以歌舞演故事”的艺术精髓,更通过凝练的语言塑造出鲜活的人物形象,传递出底层民众的抗争精神,剧中唱词多为韵白与曲唱结合,既符合人物身份,又推动情节发展,成为京剧爱好者传唱不衰的经典。

萧恩的唱词最能体现其性格的复杂性,开场“昨夜晚吃酒醉和衣而卧”一段,二黄导板转回龙的板式,将渔夫生活的艰辛与内心的隐忍娓娓道来:“昨夜晚吃酒醉和衣而卧,稼场鸡惊醒了梦里南柯,猛抬头见红日出了东海,萧恩儿打渔船撒下网来。”唱词中“和衣而卧”“梦里南柯”寥寥数字,勾勒出穷苦人不得安眠的困顿;“红日出了东海”与“打渔船撒网”的对比,暗含着对日复一日劳作的麻木,而当恶霸丁府爪牙登门勒索时,萧恩的唱词转为西皮流水,语气渐硬:“提起了丁郎儿怒满胸膛,在河下称霸道欺压善良,他强借我大纹银三百两,限三天还银子少我铜钱!桂英儿把银两拿过手,父女们打渔船奔他乡。”此处“怒满胸膛”直抒胸臆,“奔他乡”则隐含着对不公社会的妥协与无奈,为后续的杀家埋下伏笔。

桂英的唱词则展现了从天真到觉醒的成长轨迹。“老爹爹清晨起前去出舱”一段,西皮原板唱词“老爹爹清晨起前去出舱,不由得桂英儿细打量:老爹爹头上无戴新网巾,身上无穿新衣裳,腰间无系丝绦带,足下无鞋新袜帮,站立在船头用目望,爹爹的烦恼事挂在胸膛”,通过一连串“无戴”“无穿”的排比,既刻画出渔家的贫寒,也流露出女儿对父亲的体贴,当得知父亲被欺凌后,桂英的唱词转为二黄散板:“老爹爹不必怒气发,女儿言来听根芽:虽然是丁府势力大,杀人的偿命欠债还钱,哪有这冤枉事抵命活该!”“哪有这冤枉事抵命活活该”的诘问,带着少女的刚烈,暗示着反抗意识的萌芽。

父女对唱“桂英儿掌舵船往前趟”更是将情绪推向高潮,萧恩唱“船行在江河内心神不定”,桂英接“老爹爹不必挂念在心间”,父女间的互动既是对话,更是情感的共鸣,最终萧恩决心杀家时,唱词“恨恶霸害得我家破人亡,杀赃官除恶霸我立志坚强”,二黄导板的悲怆与决绝,将一个被逼上绝路的反抗者形象刻画得入木三分。

以下为剧中主要经典唱段及艺术特色概览:

| 角色 | 唱段片段 | 板式 | 情感表达 | 艺术手法 |

|---|---|---|---|---|

| 萧恩 | “昨夜晚吃酒醉和衣而卧” | 二黄导板/回龙 | 疲惫、隐忍 | 白描手法展现生活艰辛 |

| 萧恩 | “提起了丁郎儿怒满胸膛” | 西皮流水 | 愤怒、无奈 | 排比句式增强情绪张力 |

| 桂英 | “老爹爹清晨起前去出舱” | 西皮原板 | 关怀、担忧 | 细节描写凸显贫寒家境 |

| 萧恩/桂英 | “桂英儿掌舵船往前趟” | 对唱 | 坚定、不舍 | 对话推动情节发展 |

| 萧恩 | “恨恶霸害得我家破人亡” | 二黄导板 | 悲怆、决绝 | 直抒胸臆塑造反抗者形象 |

这些唱词之所以经典,在于其“情、理、艺”的统一:既贴合人物身份与情境,又通过方言俚语(如“稼场鸡”“大纹银”)增强真实感;既以板式变化(导板、原板、流水)配合情感起伏,又以对仗、排比等修辞强化语言韵律,最终让“打渔杀家”的反抗精神通过唱词深入人心,成为京剧艺术中“词情与声情”完美结合的典范。

FAQs

Q:《打渔杀家》的经典唱词为何能流传至今?

A:其唱词既扎根于民间生活,用“和衣而卧”“撒下网来”等通俗语言引发底层共鸣,又通过精准的人物刻画(如萧恩的隐忍与决绝、桂英的体贴与刚烈)传递普世情感;唱词与京剧板式紧密结合,如二黄的悲怆、西皮的明快,使语言具有音乐性,易于传唱,因而跨越时代仍具艺术生命力。

Q:萧恩“昨夜晚吃酒醉和衣而卧”这段唱词如何刻画人物?

A:唱词以“和衣而卧”的动作细节,暗示萧恩因生活困顿不得安眠的疲惫;“红日出东海”与“打渔船撒网”的日常场景对比,展现其麻木中透着无奈的生活状态;通过“昨夜晚”“猛抬头”的时间流转,勾勒出渔夫日复一日的艰辛,为后续反抗性格的爆发埋下伏笔,立体呈现了一个底层劳动者的真实形象。