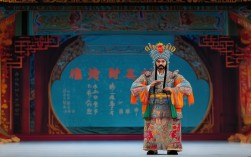

京剧作为中国传统戏曲艺术的代表,常以历史事件和人物为创作素材,但艺术虚构与历史真实之间往往存在差异。“草桥”相关的京剧情节(以传统剧目《草桥关》为核心)在历史背景、人物关系及事件细节上与正史记载存在多处不符,需结合史料与剧情进行辨析,以厘清艺术加工与历史本真的边界。

《草桥关》剧情概要与历史背景

传统京剧《草桥关》属“靠把老生”戏,主要讲述东汉光武帝刘秀时期,开国功臣铫期(字次况)因功受封,其子铫刚与马武之子马成结仇,铫刚失手打死马成,马母(太君)哭闹宫门,刘秀欲斩铫期以正国法,最终铫刚被赦,马武与铫期以“忠义”化解矛盾的故事,剧中“草桥关”作为铫期镇守的边关要地,成为情节展开的关键场景,然而这一地名及相关情节与正史记载存在显著出入。

历史不符的具体表现

人物关系的虚构:铫刚、马成纯属杜撰

剧中核心矛盾源于铫期之子“铫刚”与马武之子“马成”的私人恩怨,但正史中二人的家族关系及生平轨迹与剧情完全不符。

- 铫期家族:《后汉书·铫期传》明确记载,铫期有子名“铫丹”,字次况(或作“铫况”),曾以骑都尉身份随刘秀征伐,因平定庞萌叛乱有功封析侯,后因罪国除,剧中“铫刚”并非历史人物,属于剧作家为强化家族冲突虚构的子嗣。

- 马武家族:马武为刘秀麾下“云台二十八将”之一,其子名“马臣”,史载“马臣嗣侯,后坐兄马员事,国除”,即因兄长犯罪被剥夺爵位,剧中“马成”及其与铫刚的矛盾纯属虚构,马武家族并无相关记载。

地名“草桥关”的虚构:史无此地的边关

剧中“草桥关”作为铫期镇守的军事重镇,是情节展开的重要地理坐标,但东汉时期并无此地名。

- 铫期的实际活动范围:据《后汉书》载,铫期原籍颍川郏县(今河南禹州),后追随刘秀起兵,主要活动于河北、河南一带,曾参与平定铜马、赤眉等起义,建武元年(公元25年)刘秀称帝后,铫期被封为安成侯,食邑五千户,未提及镇守“草桥关”。

- 东汉边关设置:东汉边关多集中于北方,如雁门关、玉门关等,以防御匈奴等游牧民族,“草桥”二字更似江南水乡地名,与东汉北方边防地理特征不符,应为剧作家为剧情需要虚构的象征性边关。

核心事件的戏剧化:君臣矛盾与“忠义”情节无史实依据

剧中“铫刚打死马成—铫期请罪—刘秀欲斩铫期—最终和解”的情节,旨在凸显“忠义”主题,但这一核心事件在历史中并无依据。

- 铫期与刘秀的关系:史载铫期“敦厚少文”,深得刘秀信任,刘秀曾言:“铫期信厚,吾所知也。”建武五年(公元29年),铫期病逝,刘秀亲临吊唁,赐谥号“忠侯”,君臣关系始终和睦,未因子嗣犯罪引发激烈冲突。

- 马武与铫期的互动:马武性格刚直,与铫期同为开国功臣,史中二人并无直接交集,更无“因子结仇”的记载,剧中将二人矛盾集中于“子嗣恩怨”,是为强化戏剧冲突的虚构设计。

时间线的错位:人物生平与剧情年代不符

剧中情节发生于刘秀称帝后,但关键人物的生平时间与剧情存在矛盾。

- 铫丹(铫期子)的活动时间:铫丹主要活跃于汉明帝时期,曾参与平定楚王刘英叛乱,而马武卒于建武二十五年(公元49年),二人生活年代存在重叠,但史中无任何交集记载,剧中“铫刚打死马成”的事件将二人置于同一时代,属于时间线的错位处理。

历史虚构的艺术逻辑与观众认知

京剧《草桥关》中的历史不符,本质是艺术创作对历史的重构,传统戏曲强调“虚实相生”,通过虚构人物、情节和地名,将历史背景转化为道德教化与情感宣泄的载体,剧中“草桥关”的虚构,既简化了复杂的东汉政治背景,又通过“忠君”“孝亲”“义气”等传统伦理,强化了人物形象的感染力,这种创作方式符合传统戏曲“寓教于乐”的功能,但也要求观众在欣赏艺术的同时,对历史与虚构保持清醒认知。

相关问答FAQs

Q1:京剧《草桥关》中的“铫刚”是否真有历史原型?

A1:没有。“铫刚”是剧作家为剧情需要虚构的人物,历史上铫期之子名为铫丹,字次况,曾因功封侯,后因罪国除,与剧中“铫刚”的经历完全不同。

Q2:为什么京剧要虚构“草桥关”这样的地名?

A2:京剧艺术注重戏剧冲突和象征意义,“草桥关”作为虚构边关,既能为剧情提供“边关镇守”的典型场景,又能通过“关”的意象隐喻权力与责任的矛盾,增强故事的张力和观赏性,符合传统戏曲“源于历史、高于历史”的创作原则。