长治,古称上党,位于山西东南部,素有“太行门户”之称,这片浸润着千年历史的土地,不仅孕育了灿烂的农耕文明,更滋养了独具魅力的戏曲艺术,作为上党文化的核心载体,长治戏曲以其高亢激越的唱腔、古朴生动的表演和深厚的人文底蕴,成为中国戏曲百花园中的一朵奇葩,承载着当地民众的精神记忆与文化认同。

历史渊源:从民间社火到梆子声腔的演变

长治戏曲的萌芽,可追溯至先秦时期的“傩祭”与“乡乐”,古人以歌舞娱神,驱邪纳福,这种祭祀仪式中的歌舞表演,逐渐融入民间生活,成为戏曲的雏形,到了宋元时期,随着市民文化的兴起,长治地区出现了“诸宫调”“杂剧”等表演形式,当地艺人将民间传说、历史故事融入其中,形成了早期的“上党戏”。

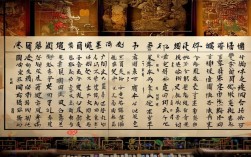

明清时期是长治戏曲的成熟期,山西商帮的崛起为戏曲提供了传播土壤,晋东南地区的商贸往来频繁,民间班社如雨后春笋般涌现,据《长治府志》记载,清代乾隆年间,长治已有“三义班”“万乐意班”等20余个职业班社,活动范围遍及晋、冀、豫、陕等地,这一时期,戏曲艺术在吸收昆曲、梆子腔、罗罗腔等声腔的基础上,逐渐形成了以“上党梆子”为主体的多声腔剧种,成为山西四大梆子之一。

上党梆子的形成,与当地地理环境和文化密不可分,长治地处太行山区,民风剽悍,性格豪爽,这种地域特质反映在戏曲中,便是唱腔的高亢激越、表演的粗犷豪放,作为古代中原文化与北方游牧文化的交融地带,长治戏曲既保留了中原农耕文明的细腻,又融入了边塞文化的雄浑,形成了独特的艺术风格。

艺术特色:声腔、表演与行当的独特魅力

长治戏曲以“上党梆子”为核心,同时包含“上党落子”“上党皮黄”“上党罗罗腔”等多个剧种,其中以上党梆子最具代表性,其艺术特色集中体现在声腔、表演和行当三个方面。

声腔:多声腔融合的“梆子腔”

上党梆子的声腔以“梆子腔”为主,兼唱昆曲、罗罗腔、卷戏、皮黄,被称为“九腔十八调”,其唱腔旋律高亢嘹亮,节奏明快有力,尤其擅长表现激昂、悲壮的情绪,传统戏《三上轿》中崔金定哭夫的唱段,运用“花腔”与“哭板”结合,将人物的悲痛欲绝表现得淋漓尽致;而《徐策跑城》中老徐策的唱腔,则通过“垛板”与“流水板”的转换,展现出角色的喜悦与急切,伴奏乐器以板胡、二胡为主,辅以锣鼓、唢呐等,上党锣鼓”节奏鲜明,鼓点变化丰富,被誉为“中国戏曲锣鼓的活化石”。

表演:程式化与生活化的统一

长治戏曲的表演讲究“唱、念、做、打”的有机结合,既有程式化的身段动作,又融入了浓郁的生活气息,武戏以“一招三式”为特色,强调动作的夸张与力度,如《雁门关》中杨家将的“起霸”“翻打”,动作干净利落,气势磅礴;文戏则注重眼神与表情的细微变化,如《打金枝》中郭子仪与公主的对手戏,通过“捋髯”“甩袖”等动作,将人物的内心矛盾外化,上党梆子还有独特的“绝活”,如“髯口功”“翎子功”“翅子功”,演员通过髯口的抖动、翎子的摇曳,生动表现人物的喜怒哀乐。

行当:分工明确且个性鲜明

上党梆子的行当分为“生、旦、净、丑”四大门类,细分为“老生、小生、武生、青衣、花旦、老旦、大脸、二脸、三花脸”等十余种,每个行当都有独特的表演程式和唱腔特点:老生唱腔苍劲有力,多扮演忠臣义士,如《徐策跑城》中的徐策;旦角唱腔婉转细腻,以“青衣”“花旦”为主,如《三上轿》中的崔金定;净角(大脸)唱腔浑厚豪放,多扮演勇将奸臣,如《铡美案》中的包拯;丑角则以念白和表情见长,插科打诨中蕴含生活智慧。

以下为长治主要戏曲剧种特点简表:

| 剧种名称 | 形成时期 | 声腔特点 | 代表剧目 | 传承单位 |

|---|---|---|---|---|

| 上党梆子 | 清代中期 | 以梆子腔为主,兼唱昆曲、罗罗腔等 | 《三上轿》《徐策跑城》《雁门关》 | 长治市上党梆子剧院 |

| 上党落子 | 清代末期 | 起源于河北武安落子,融入上党方言 | 《茶瓶记》《秦香莲》 | 上党落子剧团 |

| 上党皮黄 | 民国时期 | 吸收京剧皮黄腔,结合上党韵味 | 《四郎探母》《定军山》 | 长治市戏曲研究所 |

代表剧目:历史与民间的叙事长卷

长治戏曲的剧目题材广泛,多取材于历史故事、民间传说和古典小说,既有表现忠义节烈的英雄戏,也有反映家庭伦理的生活戏,还有充满神话色彩的传奇戏,这些剧目不仅是艺术表演的载体,更是当地民众价值观与生活智慧的集中体现。

传统戏《三上轿》是上党梆子的经典之作,讲述了明代崔金定新婚不久丈夫被权臣所害,为夫报仇三次上轿的悲壮故事,剧中“轿夫哭灵”一场,通过演员的唱腔与身段,将崔金定的悲痛与决绝表现得动人心魄,成为上党梆子“悲戏”的代表作。《徐策跑城》则以老生唱功见长,讲述了唐代老臣徐策得知薛丁山平定叛乱后,狂喜之下跑城报信的情节,演员通过“髯口功”和“圆场步”,将人物的喜悦与急切转化为极具感染力的舞台形象。

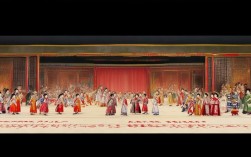

现代戏也是长治戏曲的重要组成部分,新中国成立后,艺术家们创作了《红嫂》《太行奶娘》等一批反映革命历史与时代风貌的作品,太行奶娘》讲述了抗战时期太行山区百姓抚养革命后代的感人故事,将传统戏曲程式与现代叙事相结合,既保留了上党梆子的艺术特色,又赋予了剧目新的时代内涵,这些作品不仅活跃在舞台上,还通过电影、电视等媒介走向全国,让更多人了解长治戏曲的魅力。

传承现状:守护与创新中的文化坚守

近年来,随着城市化进程的加快和娱乐方式的多元化,长治戏曲面临着观众老龄化、传承人才短缺等挑战,在政府、艺人和民间力量的共同努力下,这一古老艺术正在焕发新的生机。

在保护方面,2006年,上党梆子被列入第一批国家级非物质文化遗产名录,长治市建立了非遗保护中心,对传统剧目、唱腔和表演技艺进行系统性整理,长治市上党梆子剧院作为主要传承单位,坚持“以团带戏、以戏育人”,培养了吴国华、郭明贞等一批优秀演员,其中吴国华凭借《三上轿》等剧目荣获“中国戏剧梅花奖”,成为上党梆子的代表性人物。

在创新方面,年轻一代的戏曲工作者尝试将现代元素融入传统艺术,在音乐上加入交响乐伴奏,在舞美上运用多媒体技术,在题材上创作反映当代生活的现实题材剧目。“戏曲进校园”活动的开展,让更多青少年了解和喜爱戏曲,为传承注入了新鲜血液,2023年,长治市举办了首届“上党戏曲文化节”,通过展演、论坛、工作坊等形式,推动戏曲文化与旅游、教育深度融合,让古老艺术在现代社会中找到新的定位。

长治戏曲,是太行山麓的文化瑰宝,是上党儿女的精神家园,从明清时期的班社林立,到当代的非遗保护与创新,它始终承载着当地民众的文化记忆与情感寄托,在新时代的舞台上,高亢的梆子腔依然回荡,古老的剧目依然鲜活,这不仅是艺术的坚守,更是文化的传承,随着保护与传承力度的不断加大,长治戏曲必将以更加多元的面貌,走向更广阔的天地,绽放出更加绚丽的光彩。

相关问答FAQs

Q1:上党梆子与其他山西梆子(如晋剧)的主要区别是什么?

A1:上党梆子与晋剧(中路梆子)同属山西四大梆子,但在声腔、表演和地域特色上有明显区别,声腔上,上党梆子是“多声腔剧种”,除梆子腔外,还兼唱昆曲、罗罗腔等,唱腔更为高亢激越;晋剧则以梆子腔为主,唱腔相对婉转细腻,表演上,上党梆子受太行山民风影响,动作粗犷豪放,武戏更具特色;晋剧则更注重文戏的细腻表达,上党梆子使用方言为上党话,晋剧使用晋中方言,语言韵味也各不相同。

Q2:长治戏曲如何吸引年轻观众,实现“活态传承”?

A2:为吸引年轻观众,长治戏曲从内容、形式和传播方式三方面进行创新:一是题材上,创作反映当代生活的现实题材剧目,如《太行奶娘》《乡村故事》等,让年轻人产生共鸣;二是形式上,融入现代音乐、舞美技术,如将摇滚元素融入传统唱腔,用LED屏营造沉浸式舞台效果;三是传播上,利用短视频平台、直播等新媒体渠道,发布戏曲片段、幕后故事,开展“戏曲体验课”“校园戏曲社团”等活动,让年轻人近距离接触戏曲,这些措施既保留了传统艺术的精髓,又符合年轻人的审美习惯,有效推动了戏曲的“活态传承”。