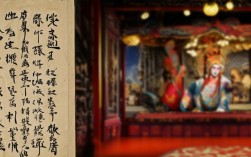

京剧唱腔,于我而言,从来不只是舞台上的旋律,更像是一扇窗,推开它,便能触摸到百年戏曲文化的温度,初听京剧时,总觉得唱腔高亢难懂,咿咿呀呀间不知所以;可一旦沉下心,便会被那抑扬顿挫中的千回百转所吸引,越品越有滋味,这些年,从懵懂的“听热闹”到略知一二的“看门道”,对京剧唱腔的体会也一点点积累起来,虽浅薄,却真实。

先说最直观的“气”,老戏常说“气乃音之帅”,京剧唱腔对“气”的运用,堪称精妙,初学时老师总强调“丹田用力”,起初不解,直到练习“缓气”“偷气”才明白:气不是憋出来的,而是“沉”下去的,霸王别姬》中虞姬的“南梆子”唱段“看大王在帐中和衣睡稳”,起音时气息要稳如磐石,声音才能像涓涓细流般绵长;而《铡美案》包拯的“西皮导板”“包龙图打坐在开封府”,则需要丹田猛然发力,气息如炸雷般迸发,才能唱出铁面无私的威严,我曾尝试模仿,气息不稳时,声音要么发飘要么嘶哑,才懂得“气”是唱腔的根基,根基不稳,再华丽的腔调也只是空中楼阁。

再品“字”,京剧唱腔讲究“字正腔圆”,甚至有“字领腔行”的说法,这里的“字”,不仅是吐字清晰,更讲究“出字、归韵、收音”的完整过程,四郎探母》中杨四郎的“叫小番”,“叫”字是“齐齿呼”,舌尖要抵住上齿龈,声音才能集中;“小”字是“撮口呼”,嘴唇要拢成圆形,才能唱出圆巧的韵味;“番”字是“发花辙”,韵母要饱满收在“a”音上,才能显得苍劲有力,我曾对照韵书逐字拆解,发现同一个字,在不同流派、不同情绪中,处理方式竟大相径庭,梅派《贵妃醉酒》的“海岛冰轮初转腾”,“冰”字咬得轻柔含蓄,符合杨玉环的雍容;而裘派《姚期》的“君王宴罢转回宫”,“君”字则咬得铿锵顿挫,尽显老臣的刚毅,原来,唱腔里的“字”,藏着人物的性情与故事的底色。

然后是“腔”,如果说“气”是骨架,“字”是血肉,那“腔”便是京剧唱腔的灵魂,京剧的“腔”不是简单的旋律,而是“依字行腔,腔随情变”,比如西皮流水的明快,适合表现喜悦、激动的情绪,《打龙袍》李妃的“龙车凤辇进皇城”,节奏轻快,旋律跳跃,像极了沉冤得雪后的雀跃;而二黄慢板的深沉,则多用于抒发悲愤、思念,《三娘教子》薛倚哥的“老娘亲请上受儿拜”,旋律如泣如诉,每一个拐弯都带着委屈与恳切,我曾对比不同流派的“腔”,梅派的圆润婉转,如“水磨腔”;程派的幽咽婉转,如“脑后音”;马派的洒脱流畅,如“巧腔”,每种“腔”都是艺术家对人物的理解与再创造,同一段唱词,不同人唱出的是不同的味道,这正是京剧唱腔的魅力所在——它有固定的“框”,却无固定的“格”,框内是规矩,格外是性情。

学唱腔久了,还体会到“情”的重要性,唱腔不是技术的堆砌,而是情感的载体,记得第一次完整学会《女起解》苏三的“苏三离了洪洞县”,起初只顾模仿音高节奏,唱得干巴巴的,老师却说:“你得想想苏三是什么人——蒙冤的妓女,被押解去太原,心里是怕、是悔、是对前路的迷茫。”后来我试着代入情绪:唱“离了洪洞县”时,声音要带点颤抖,像是不敢回头;唱“将身来在大街前”时,语气要低沉,透着无助;唱“过往的君子听我言”时,要带着一丝哀求,仿佛在向这个世界呼救,再唱时,声音里竟真的带了点“味”,虽然稚嫩,却让我明白:好的唱腔,是“情动于中而形于言”,观众听的不是你的嗓子,而是你的心。

这些年,也见过不少年轻人对京剧唱腔敬而远之,觉得“老气”“听不懂”,京剧唱腔里藏着中国人的审美密码:它的“慢”,是“此时无声胜有声”的留白;它的“顿”,是“欲扬先抑”的张力;它的“转”,是“峰回路转”的惊喜,就像《野猪林》林冲的“反二黄”,从压抑到爆发,唱的是英雄末路的悲愤,也是普通人面对命运的抗争,这种情感,古今相通,或许,听不懂只是因为少了“破冰”的过程——当你愿意花时间去了解一个字、一个腔背后的故事,当你试着用情感去连接,那些曾经“咿咿呀呀”的旋律,便会变成有温度的语言。

京剧唱腔的体会,于我,是“气”的沉稳,是“字”的讲究,是“腔”的流转,更是“情”的共鸣,它像一坛老酒,初尝辛辣,细品却醇厚绵长,这“点滴”体会,或许微不足道,却让我在这古老的艺术里,找到了与历史对话、与情感共鸣的方式,我想继续在这方唱腔天地里慢慢摸索,不求唱得多好,只愿能听懂更多旋律背后的悲欢,感受更多文化深处的力量。

| 京剧唱腔核心要素 | 要点解析 | 经典例子 |

|---|---|---|

| 气(气息控制) | 丹田为根,缓急有度,气沉则音厚,气提则音锐 | 《霸王别姬》虞姬“看大王在帐中和衣睡稳”(缓气绵长) 《铡美案》包拯“包龙图打坐在开封府”(气猛如雷) |

| 字(吐字归音) | 出字清晰,归韵饱满,收音利落,字领腔行 | 《四郎探母》杨四郎“叫小番”(齐齿呼、撮口呼、发花辙) 《贵妃醉酒》梅派“海岛冰轮初转腾”(字柔腔圆) |

| 腔(旋律处理) | 依字行腔,腔随情变,流派各有特色 | 西皮流水《打龙袍》(明快喜悦) 二黄慢板《三娘教子》(深沉悲切) 程派《锁麟囊》“怕流水年华春去渺”(脑后音幽咽) |

| 情(情感表达) | 以情带腔,情动于中,人物性格与情绪决定唱腔处理 | 《女起解》苏三“苏三离了洪洞县”(悲戚无助) 《穆桂英挂帅》“猛听得金鼓响画角声声”(豪迈激昂) |

FAQs

Q1:初学者入门京剧唱腔,应该从哪些方面开始练习?

A1:初学者建议从“基础三要素”入手:一是“呼吸练习”,可通过“闻花香”“吹纸条”等方式体会丹田发力,培养气息控制力;二是“吐字练习”,对照《十三辙》韵书,练习“出字归音”,比如先从单字“江阳辙”“言前辙”开始,要求字头清晰、字腹饱满、字音收准;三是“板感练习”,跟着节拍器打“慢板”“原板”的节奏,先念白再哼唱,熟悉京剧唱腔的“板眼”规律,可从简单易学的经典唱段入手,如《卖水》的“清早起来去拾粪”(西皮流水)、《三家店》的“店主东带过了黄骠马”(西皮散板),这些唱段节奏明快、旋律简单,有助于建立信心。

Q2:京剧唱腔中常说的“韵味”具体指什么?如何培养?

A2:“韵味”是京剧唱腔的高级审美标准,它不是单一的技术指标,而是“字正腔圆、声情并茂、风格独特”的综合体现。“韵味”包含“味儿”(地方语言与音乐特色的融合,如湖广音、中州韵)、“劲儿”(劲头的收放,如“擞音”“颤音”的运用)、“情儿”(情感的真实流露,与人物性格高度统一),培养“韵味”需要“多听多练多悟”:多听不同流派名家的录音,对比分析梅、程、荀、尚等流派的差异;在练习中模仿细节,比如梅派的“润腔”、程派的“脑后音”;更重要的是理解唱段背后的故事与人物,比如唱《红娘》的“叫张生”时,要抓住红娘活泼机灵的性情,唱腔才能俏皮有“味儿”,积累传统文化知识(如历史典故、诗词格律)也能帮助理解唱腔的文化内涵,让“韵味”更有厚度。