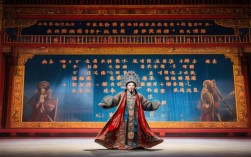

豫剧《辕门斩子》作为传统经典剧目,以北宋杨家将故事为背景,聚焦杨延昭“辕门斩子”的核心事件,通过忠孝矛盾、家国情怀的交织,塑造了一批性格鲜明的人物形象,展现了豫剧艺术的独特魅力,该剧自诞生以来久演不衰,成为豫剧舞台上极具代表性的“靠把戏”之一,其跌宕起伏的剧情、铿锵有力的唱腔和深刻的思想内涵,至今仍为观众津津乐道。

剧情梗概

《辕门斩子》的故事围绕杨家将第三代杨宗保展开,杨宗保奉父命穆柯寨巡营,与寨主穆桂英交战,被穆桂英生擒并招亲,杨延昭(杨六郎)得知后,认为儿子临阵招亲违反军纪,勃然大怒,下令将杨宗保绑在辕门外,定于午时三刻斩首,以正军法,佘太君(杨宗保祖母)闻讯赶来,以“杨家三代忠良,独子不可斩绝”为由求情,杨延昭以“军令如山,不可动摇”拒绝;八贤王赵德芳(皇亲)也前来劝解,却被杨延昭以“王命虽大,难抵军法”挡回,危急关头,宗保之母柴郡主(杨延昭之妻)怀抱幼子、哭闹辕门,以“夫不赦子,妻难为母”的真情打动杨延昭,加之穆桂英率兵前来“负荆请罪”,愿代宗保受死,杨延昭最终在“忠孝难两全”的挣扎中,念及杨家将“保家卫国”的使命与亲情,赦免杨宗保,并命穆桂英戴罪立功,共同抗辽。

主要人物关系及性格特点

| 人物 | 身份 | 性格特点 | 关键情节 |

|---|---|---|---|

| 杨延昭 | 三关元帅、杨家将第三代 | 刚正不阿、忠君爱国、执法如山,但重情重义 | 怒斩宗保、拒求情、最终赦子 |

| 杨宗保 | 杨延昭之子、少年将军 | 年轻气盛、勇武但冲动,重情义 | 私自招亲、被绑辕门、获赦 |

| 佘太君 | 杨宗保祖母、杨家老太君 | 深明大义、护孙心切,以家国大义劝子 | 赶至辕门求情 |

| 柴郡主 | 杨延昭之妻、宗保之母 | 温柔坚韧、母爱深沉,以情感化夫君 | 哭诉辕门、感动杨延昭 |

| 八贤王 | 宋太祖之子、皇亲国戚 | 正直敢言、顾全大局,以王权调解 | 前往辕门说情 |

| 穆桂英 | 穆柯寨寨主、杨宗保之妻 | 英姿飒爽、敢作敢为,深明大义 | 请罪代死、促成和解 |

艺术特色

《辕门斩子》的艺术魅力体现在唱、念、做、舞的完美融合,尤其是豫剧“唱腔”与“表演”的突出表现。

唱腔设计:杨延昭的唱段以豫剧“豫东调”为主,高亢激越,如“辕门外的三声炮如同雷震”,通过“炸音”“擞腔”等技巧,展现其执法时的雷霆震怒与内心矛盾;佘太君的唱腔则用“豫西调”,苍劲悲凉,如“孙儿年小遭大难”,字字泣血,凸显祖母心切;柴郡主的“哭板”如“我的夫你把心肠放硬”,以婉转哀怨的旋律,将母爱演绎得催人泪下。

表演程式:剧中“白虎堂”“辕门斩”等场景,大量运用“靠把功”(武将身段),杨延昭的“整冠”“甩袖”“提甲”,尽显元帅威严;佘太君的“拄拐”“颤步”,刻画老迈忧心;柴郡主的“跪哭”“抢背”,凸显悲痛欲绝,特别是杨延昭“三次提剑、三次放下”的细节,通过眼神的凝重与身手的迟疑,外化了“忠孝难两全”的内心挣扎,成为经典表演桥段。

主题思想:该剧超越了简单的“执法”与“徇情”对立,通过杨延昭从“斩”到“赦”的转变,诠释了“忠孝可以两全”的价值观——对国家的“忠”与对亲情的“孝”并非不可调和,杨家将的“忠”本就包含“保家卫国、护佑百姓”的深层使命,而亲情则是支撑这份使命的精神根基。

影响与传承

作为豫剧“唐派艺术”(唐喜成)的代表剧目,《辕门斩子》奠定了豫剧文武老生行当的表演范式,唐喜成先生以“脑后音”“二本腔”的独特嗓音,塑造的杨延昭形象成为后世标杆,其唱段被奉为“豫剧老生教科书”,新中国成立后,该剧多次被改编搬上舞台,豫剧名家牛淑贤、贾廷聚、李树建等均曾演绎不同版本,既保留了传统精髓,又在音乐、舞美上融入现代元素,吸引年轻观众,2010年,《辕门斩子》入选国家级非物质文化遗产名录,进一步巩固了其作为豫剧经典的文化地位。

相关问答FAQs

Q1:《辕门斩子》中杨延昭为何坚持斩子?是否过于固执?

A1:杨延昭坚持斩子,核心原因在于“军纪如山”,作为三关元帅,他深知边关战事紧急,若对临阵招亲(古代军中大忌)网开一面,将动摇军心,危及国家安危,他的“固执”并非无情,而是对“忠君爱国”信念的坚守,体现了杨家将“舍小家为大家”的家国情怀,剧中他最终赦免宗保,是在“军法”与“亲情”权衡后,对“忠孝两全”的实践,而非单纯的妥协。

Q2:豫剧《辕门斩子》与其他剧种的“斩子戏”(如京剧《辕门斩子》)有何不同?

A2:豫剧《辕门斩子》更侧重“唱腔”与“生活化表演”的结合,与京剧相比,豫剧的杨延昭唱段更口语化、乡土气息浓厚,如“我叫你上边跪来下边跪”,通过方言俚语增强人物亲切感;表演上,豫剧弱化京剧的“程式化武打”,强化“情感外化”,如柴郡主的哭诉、佘太君的求情,更贴近生活真实,凸显豫剧“接地气”的艺术特质,豫剧版本中穆桂英的戏份相对靠后,重点始终放在杨延昭的“忠孝矛盾”上,主题更集中。