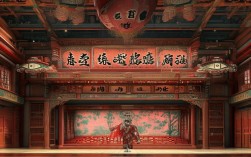

豫剧作为中国戏曲的重要剧种,扎根中原大地,历经数百年发展,形成了独特的艺术风格和文化底蕴,近年来,“全场索文化主演”系列演出成为豫剧传承与创新的重要载体,通过经典剧目与新创剧目的结合,全方位展现豫剧的艺术魅力与文化内涵,让观众在沉浸式体验中感受传统文化的生命力。

“全场索文化主演”并非单一剧目,而是一场以“索文化”为核心主题的专场演出,其“索”字既包含对豫剧传统艺术的追溯与挖掘,也体现对文化精神的探索与传承,演出通常由豫剧领域的代表性主演担纲,他们不仅是技艺精湛的表演者,更是豫剧文化的传播者与践行者,以河南豫剧院青年团为例,其“索文化”专场常由文华奖、梅花奖得主领衔主演,通过“经典回望”“新创探索”“当代对话”三个篇章,串联起豫剧的历史脉络与当代发展。

在经典回望篇章中,主演们通过《花木兰》《穆桂英挂帅》《朝阳沟》等家喻户晓的剧目,展现豫剧的传统艺术精髓。《花木兰》中“刘大哥讲话理太偏”的唱段,以明快有力的豫东调,塑造出巾帼英雄的飒爽形象,主演通过精准的唱腔控制与细腻的身段表演,将花木兰的家国情怀与女性觉醒传递给观众;而《朝阳沟》则以质朴的语言和生动的情节,呈现河南农村的生活变迁,主演用方言化的念白与生活化的表演,让角色真实可感,引发观众对乡土文化的共鸣,这些经典剧目的复排,并非简单复制,而是在传统基础上进行适度优化,如调整节奏、强化音乐层次,让老戏焕发新声。

新创探索篇章则是“索文化”的核心体现,聚焦豫剧与当代文化的融合,近年来,豫剧创作者们围绕“黄河文化”“红色文化”“非遗文化”等主题,推出了一批新编剧目,以黄河治理为背景的《大河安澜》,主演通过唱、念、做、打的全方位演绎,展现黄河儿女与自然抗争的坚韧精神,剧中融入河南民歌、号子等元素,丰富了音乐表现力;反映非遗传承的《泥窑情》,则以河南澄泥砚为线索,主演在剧中饰演手艺人的后代,通过传统技艺与当代价值观的碰撞,探讨文化传承的意义,这些新创剧目不仅拓展了豫剧的表现题材,更让观众看到传统艺术在当代社会的适应性与生命力。

当代对话篇章则通过跨界融合与舞台创新,拉近豫剧与年轻观众的距离,在“索文化”专场中,主演们尝试将豫剧与流行音乐、现代舞美结合,如在《戏韵·新声》节目中,用电子音乐重新编配豫剧经典唱段,主演在充满科技感的舞台上完成表演,既有传统韵味,又具现代感;演出中还设置互动环节,主演现场教学豫剧基本功,观众可参与体验,这种“沉浸式”体验让年轻观众感受到豫剧的亲和力,打破了“老戏听不懂”的刻板印象。

为了更清晰地展现“全场索文化主演”演出的文化内涵,以下是其核心要素的梳理:

| 篇章主题 | 代表作品 | 文化核心 | 主演表现重点 |

|---|---|---|---|

| 经典回望 | 《花木兰》《朝阳沟》 | 传统剧目中的家国情怀与乡土文化 | 唱腔传承、角色情感深度 |

| 新创探索 | 《大河安澜》《泥窑情》 | 黄河文化、非遗传承的当代诠释 | 题材拓展、艺术创新融合 |

| 当代对话 | 《戏韵·新声》 | 跨界融合与年轻化传播 | 舞台创新、互动体验设计 |

“全场索文化主演”演出的成功,离不开主演们的文化自觉与艺术追求,他们不仅是舞台上的表演者,更是豫剧文化的“索”路人——通过挖掘传统剧目的文化基因,探索当代创作的表达路径,寻找与观众的情感连接,正如豫剧名家小香玉所言:“豫剧的根在民间,魂在文化,只有不断‘索’取传统的养分,‘索’求创新的突破,才能让这门艺术活起来、火起来。”

这种“索文化”的实践,不仅丰富了豫剧的艺术形态,更推动了传统文化的创造性转化与创新性发展,通过专场演出的形式,豫剧不再局限于剧场舞台,而是走进校园、社区、网络平台,成为连接传统与现代的文化纽带,随着“全场索文化主演”品牌的持续打造,豫剧有望以更开放的姿态拥抱时代,让更多人感受到中原文化的魅力。

FAQs

Q1:豫剧“索文化”主题演出与普通豫剧演出有何不同?

A:普通豫剧演出多以单一剧目为主,侧重艺术表演本身;而“索文化”主题演出是一场综合性文化展示,通过经典、新创、跨界等多个篇章,围绕“追溯传统、探索创新、对话当代”的文化主线,全方位呈现豫剧的历史底蕴、当代价值与发展方向,更强调文化的深度挖掘与传播广度。

Q2:主演如何在“索文化”演出中平衡传统与创新的关系?

A:主演通过“守正创新”实现平衡:在传统剧目中,严格遵循豫剧的唱腔、程式等艺术规范,确保原汁原味;在新创剧目中,则保留豫剧的核心元素(如方言、板式、表演技巧),同时融入现代题材、音乐、舞美等创新形式,让传统艺术既有“根”又有“新”,既满足老观众的审美习惯,又吸引年轻观众的兴趣。