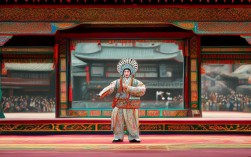

京剧《淮河营》作为传统老生戏的经典剧目,以汉代蒯通(字彻)劝谏韩信反汉的故事为核心,其唱词既承载着厚重的历史底蕴,又通过精妙的语言艺术塑造了鲜活的人物形象,唱词文白相间,既有文人的雅致,又具江湖的豪迈,在叙事、抒情与说理间游刃有余,成为展现老生唱腔魅力与人物内心的重要载体。

历史背景与故事脉络中的唱词定位

《淮河营》的故事背景设定在楚汉相争后期,韩信占据齐国,蒯通作为其谋士,深知“兔死狗烹,鸟尽弓藏”的道理,力劝韩信趁势自立,与刘邦、项羽三分天下,然而韩信念及刘邦旧恩,犹豫不决,最终被吕后所杀,剧中唱词围绕蒯通的“劝谏—失望—脱身”展开,既是情节推进的线索,也是人物心理的外化,从初入淮河营时的试探,到晓以利害时的激昂,再到无奈脱身时的苍凉,唱词的情感层次与剧情发展紧密契合,让观众在声腔韵律中感受历史的波澜与人物的抉择。

主要唱段的内容解析与艺术特色

“淮南王他待我上宾之礼”:感恩与忧虑的交织

(西皮原板)

“淮南王他待我上宾之礼,每日里酒宴款待我蒯彻,我有心背汉主另投他处,又恐怕汉天下无人去平,站立在营门用目看,淮河营内好威严,大纛旗上七个字,‘替天行道’四个在中间,左有龙,右有虎,上坐的是一位好汉韩信将军爷,我这里进营来忙施礼,将军爷他待我上宾之礼。”

这段唱词以“上宾之礼”起兴,既点明韩信对蒯通的厚待,也暗藏“受人之忠,忠人之事”的伦理矛盾。“背汉主另投他处”与“汉天下无人去平”的内心独白,展现蒯通作为谋士的审慎——他既看清刘邦的猜忌本性,又担忧天下再起战乱,后对淮河营威严环境的描摹,看似写景,实则暗喻韩信的实力与潜力,为后续劝谏埋下伏笔,语言上以白描为主,“大纛旗”“龙虎”等意象简洁有力,既有画面感,又符合老生沉稳的唱腔特点。

“此时间不可闹笑话”:激昂与机锋的碰撞

(西皮流水板)

“此时间不可闹笑话,调转马头回故家,罢罢罢,暂且回山去修炼,来日方长再设法,我本是个清闲客,错保了无义的人,韩信做事太执拗,不听良言劝回头,眼看他死在目前头,袖手旁观不罢休,我这里进帐去,将言说与他,他若不听我良言劝,那时节,悔之晚也,休休休!”

这是蒯通劝谏韩信的核心唱段,节奏明快,情绪激越。“不可闹笑话”看似自嘲,实则暗指韩信的犹豫是“笑话”,充满讽刺与激将意味。“清闲客”“无义的人”对比鲜明,既表达对韩信的不满,也暗示自己的无奈。“袖手旁观不罢休”与“悔之晚也”的递进,将蒯通“忠言逆耳”的急切与“无力回天”的苍凉推向高潮,唱词以口语化短句为主,配合“流水板”的流畅旋律,形成如连珠炮般的语言气势,极具感染力。

“三人同把机关定”:谋略与宿命的喟叹

(二黄散板)

“三人同把机关定,只望他大事早完成,谁知他忠义二字迷心性,错把那无道的人当成了有情的人,我这里假意儿应承允,背转身来自评论,韩信哪韩信,你的命注定,死在妇人之手中,罢罢罢,我且离龙潭,去躲虎穴,免得那大祸临身,悔之晚也!”

唱段以“机关定”起笔,回溯三人合谋的初衷,再以“迷心性”“无情的人”点破韩信的悲剧根源。“假意儿应承允”展现蒯通的机变,“龙潭虎穴”喻指朝堂险恶,最终以“悔之晚也”的喟叹收尾,充满宿命感,二黄唱腔的苍凉低回与唱词的悲怆情绪相得益彰,将蒯通“旁观者清”的无力感与历史车轮的不可阻挡融为一体。

唱词的艺术价值与表演魅力

《淮河营》的唱词在艺术上兼具“文”与“武”的双重特质:“文”在于用典精当、对仗工整,如“鸟尽弓藏,兔死狗烹”虽未直接出现,却贯穿于蒯通的劝谏逻辑;“武”在于节奏张弛有度,既有“流水板”的铿锵,也有“散板”的悠扬,与老生“唱念做打”的表演程式紧密结合,演员通过唱词的情感起伏,展现蒯通的智谋(如“假意儿应承允”)、忠义(如“错保了无义的人”)、无奈(如“悔之晚也”),使人物立体丰满,唱词中的“淮河营”“大纛旗”等具象元素,为舞台美术提供了丰富意象,形成“声情并茂”的审美体验。

相关问答FAQs

Q:《淮河营》中蒯通的唱词如何体现其“谋士”身份与“文人”气质?

A:蒯通的唱词多用典故与逻辑推理,如“鸟尽弓藏,兔死狗烹”的历史教训、“三分天下”的战略分析,展现其谋士的深谋远虑;语言上则注重文采,如“大纛旗上七个字,‘替天行道’四个在中间”的对仗,“我本是个清闲客”的自嘲,透露出文人的雅致与孤傲,其唱词既有“策论”的严谨,又有“诗赋”的抒情,完美融合了谋士的智慧与文人的情怀。

Q:《淮河营》的经典唱段“此时间不可闹笑话”为何在表演中极具感染力?

A:这段唱词以“流水板”的明快节奏推进,语言如“连珠炮”般密集急促,配合老生“喷口”的发音技巧,形成强烈的戏剧张力,内容上,通过“不可闹笑话”“清闲客”“无义的人”等口语化表达,既拉近与观众的距离,又以反讽手法激化矛盾;情感上,从“激将”到“失望”的递进,通过唱腔的抑扬顿挫(如“休休休”的拖腔),将蒯通“恨铁不成钢”的急切与“无力回天”的苍凉表现得淋漓尽致,因此成为久演不衰的经典唱段。