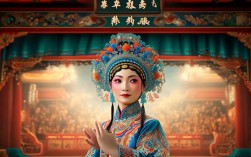

京剧《西施》作为传统经典剧目,以春秋时期吴越争霸为背景,讲述了越国美女西施以身许国,忍辱负重感化吴王、最终助越国复兴的历史故事,全剧既有家国大义的悲壮,亦有儿女情长的缠绵,通过细腻的人物刻画与跌宕的情节铺陈,展现了京剧艺术的独特魅力,而著名程派旦角演员董圆圆在剧中的演绎,更以深厚的唱念功底与精准的人物塑造,为这一经典注入了新的生命力。

剧情概览:家国与命运的交织

《西施》全剧以“浣纱”开篇,以“归越”收束,核心情节围绕西施的人生轨迹展开,越国被吴国击败后,越王勾践卧薪尝胆,大夫范蠡献上“美人计”,寻得浣纱女西施与郑旦,教以歌舞礼仪,献于吴王夫差,西施与范蠡本有情,却因国仇家不得不离别,入吴后周旋于吴王与奸臣伯嚭之间,以柔弱之躯刺探军情、迷惑吴王,最终勾践发兵复仇,吴国灭亡,西施却因“红颜祸水”的争议与对范蠡的愧疚,选择泛舟五湖或沉江殉情(不同版本结局略有差异)。

全剧通过“献美”“宫怨”“问诊”“泛舟”等关键场次,层层递进展现西施从天真少女到政治工具,再到悲情英雄的转变,其核心冲突在于个人情感与家国大义的撕裂,西施的隐忍、挣扎与牺牲,成为剧目最动人的情感内核。

董圆圆的演绎:程派声腔中的西施魂

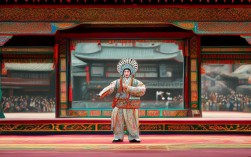

董圆圆作为程派传人,以其“幽咽婉转、刚柔并济”的唱腔和“细腻传神、身段飘逸”的表演,塑造了一个立体丰满的西施形象,在“浣纱”一折中,她以程派特有的脑后音与擞音,唱出“西施女生长在苎萝村”的婉转,眼神中带着少女的清澈与对爱情的憧憬,水袖轻扬间仿佛溪水潺潺,将浣纱女的灵动展现得淋漓尽致。

“入吴”一场是西施命运的转折点,董圆圆通过低回压抑的唱腔(如“离乡井备惨然”),配合缓慢而沉重的台步,表现西施强忍离乡之痛、肩负国仇家恨的沉重,面对吴王的威逼与诱惑,她以“强颜欢笑”应对,眼神中却藏着对故国的思念与对范蠡的牵挂,通过“唱做并重”的表演,将人物的内心矛盾外化得丝丝入扣。

“思乡”与“见范”两折中,董圆圆的程派唱腔发挥到极致,在“夜深沉”的慢板中,她以气运声,声音如泣如诉,将西施深宫寂寞、故国难归的悲愤与思念融入每一句唱词;与范蠡重逢时,她以颤抖的手指、含泪的双眸,传递出“相见时难别亦难”的复杂情感,既有重逢的喜悦,更有对未来的迷茫,让观众深切感受到“美人计”下个体的渺小与无奈。

董圆圆的身段设计极具匠心,在“歌舞承欢”一场中,她融合了古典舞元素,水袖翻飞如惊鸿照影,旋转间既有宫廷的华美,又暗含西施内心的屈辱,通过“舞”与“情”的结合,将“以美惑吴”的计谋演绎得既唯美又悲壮。

艺术特色:传统与创新的融合

京剧《西施》在传统程式的基础上,通过音乐、舞美、服装的创新,增强了剧目的现代审美,董圆圆版《西施》在唱腔上保留了程派的“幽咽含蓄”,同时根据人物情感调整节奏,如“沉江”一场以高亢激越的唱腔表现西施的决绝,突破了程派悲情的固有框架;服装上,西施的“纱裙”与“宫装”色彩从明快到沉郁,暗示人物命运的转变;舞美则以写意手法勾勒出姑苏台、浣纱溪等场景,虚实结合,让观众沉浸在历史氛围中。

相关问答FAQs

Q1:董圆圆版《西施》与其他流派(如梅派、荀派)的西施有何不同?

A1:不同流派塑造的西施各有侧重,梅派西施以“端庄大气”著称,唱腔圆润华丽,更突出其“大家风范”;荀派西施则活泼灵动,表演更具生活气息,强调少女的天真烂漫;而程派西施(董圆圆版)则注重“内心刻画”,唱腔幽咽深沉,通过“以声塑情”展现人物在命运重压下的隐忍与挣扎,更强调悲剧性与人性的复杂。

Q2:《西施》中“水袖功”的运用有何讲究?

A2:“水袖功”是京剧旦角表演的重要技巧,在《西施》中具有象征意义,董圆圆通过水袖的“甩、抖、抛、扬”等动作,配合人物情绪:浣纱时以“柔甩”表现溪水的轻柔,入吴后以“垂袖”压抑内心的悲愤,思乡时以“抖袖”传递颤抖的悲伤,沉江时以“抛袖”表现决绝的告别,水袖不仅是舞蹈工具,更是西施情感的延伸,通过“形”与“神”的结合,让无声的肢体语言传递出千回百转的内心世界。