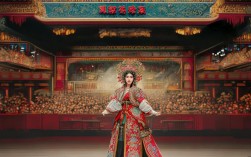

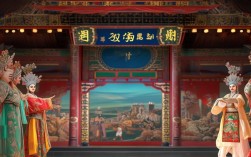

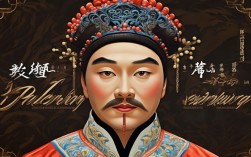

李宏图作为当代京剧叶派小生的杰出代表,其塑造的“罗成”形象堪称当代京剧舞台上的经典之作,罗成作为《说唐全传》中的传奇名将,年轻英武、武艺超群,却因奸臣陷害最终命丧淤泥河,这一充满悲剧色彩的人物,在小生行当中极具挑战性,李宏图凭借深厚的功底与独特的理解,将罗成的“英姿飒爽”与“悲情末路”演绎得淋漓尽致,为观众呈现了一场兼具视觉冲击与情感共鸣的京剧盛宴。

《罗成》的故事取材于隋唐演义,主要展现罗成在推翻隋朝统治过程中的英勇事迹,淤泥河被困”是核心情节,李宏图版《罗成》以传统折子戏《罗成叫关》为蓝本,在保留经典唱段与身段的基础上,对人物心理与舞台调度进行了深化改编,传统中,罗成多为“勇将”形象,而李宏图则通过细腻的表演,挖掘出其“忠勇悲情”的内核——既有对大唐的赤胆忠心,有对奸臣的切齿愤恨,更有对命运无常的无奈悲叹,使人物从“脸谱化的英雄”升华为“有血有肉的悲剧英雄”,改编后的剧目在节奏上张弛有度,开篇以“罗成招亲”展现其少年得志的意气风发,中段以“淤泥河被困”凸显其腹背受敌的困境,结尾以“叫关殒命”收束于英雄末路的苍凉,情感层层递进,引人入胜。

在表演艺术上,李宏图将叶派小生的“文武兼备”发挥到极致,唱念做打皆具匠心,唱腔方面,他嗓音高亢明亮又兼具清秀,叶派“刚柔并济”的特点尤为突出:如“十郎马趟子”唱段,以急促的“快板”展现罗成突围时的焦急,字字如珠;而“叫关”时的“慢板”则转而为悲怆苍凉,尾音微微颤抖,似有万语千言哽咽喉间,将英雄临终前的愤懑与不舍诠释得入木三分,念白上,他讲究“龙虎音”与“雌雄声”的结合,如“末将罗成,愿死在唐营,不死于奸贼之手!”一句,前半句以沉稳的“龙音”显武将风骨,后半句以激昂的“虎音”抒悲愤之情,声声铿锵,直击人心,身段表演更是点睛之笔,罗成的“银枪”与“雉尾翎”是其标志,李宏图的“翎子功”堪称一绝:被困时,通过翎子的急速甩动、左右摆颤,表现人物内心的焦灼与不屈;临终前,翎子缓缓垂落,配合眼神的黯淡,将英雄气消散的瞬间定格为永恒,武打戏中,他的“枪花”如银龙盘绕,“回马枪”干净利落,既见“武生”的扎实功底,又不失“小生”的儒雅气度,真正做到了“武戏文唱”。

李宏图版《罗成》的核心技巧与表现可概括如下:

| 表演技巧 | 具体表现 |

|---|---|

| 翎子功 | 通过翎子的甩、抖、摆、垂等动作,表现罗成从“焦躁”到“悲愤”再到“绝望”的情绪变化 |

| 枪花与把子 | “回马枪”“穿梭枪”等套路娴熟,展现罗成“玉面银枪”的武艺超群,动作刚劲不失灵动 |

| 眼神与表情 | 从“目眦欲裂”的愤怒到“黯然神伤”的悲凉,细腻刻画人物临终前的复杂心理 |

| 唱腔板式 | “快板”展现突围急促,“慢板”抒发悲怆,真假声转换自然,情感张力十足 |

多年来,李宏图版《罗成》不仅成为他个人的艺术符号,更推动了叶派小生在当代的传承与发展,其演出足迹遍布国内外,多次引发年轻观众对京剧小生的关注,评论家称其“以武为形、以情为魂,让罗成从历史传说中走出,成为可感可知的悲剧英雄”,这种将传统技艺与现代审美相结合的探索,为京剧艺术的守正创新提供了宝贵经验。

FAQs

问:李宏图版《罗成》与其他版本相比有哪些独特之处?

答:区别于传统版本侧重武打技巧的展现,李宏图版更注重“文戏文唱”,通过细腻的唱腔处理与内心戏挖掘,强化了罗成的悲剧性;在舞台调度上融入现代审美,如灯光运用与肢体语言的创新,使人物形象更具时代感,实现了“传统程式”与“现代表达”的有机融合。

问:李宏图在塑造罗成时,如何平衡“英武”与“悲情”两种特质?

答:他通过“武戏文唱”的方式,在展现罗成武艺高强的同时,用唱腔的婉转与眼神的悲怆冲淡武打的刚硬,叫关”时,先以高亢的唱腔与利落的枪花表现其英武,再以渐弱的唱腔与下垂的翎子流露悲情,使两种特质自然融合,既不失英雄气概,又饱含悲剧感染力。