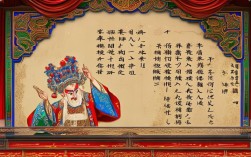

豫剧《斩秦英》又名《乾坤带》,是豫剧传统骨子老戏之一,取材于唐代“秦英钓鱼坠死国舅”的民间传说,以“国法与亲情”的激烈冲突为核心,通过跌宕起伏的情节和极具感染力的唱腔,塑造了银屏公主、秦英、唐太宗等鲜活人物,成为豫剧旦角、生角行当的经典代表剧目,剧中唱段不仅是推动剧情的关键,更是豫剧声腔艺术的集中体现,凝聚着几代豫剧艺术家的心血与智慧。

《斩秦英》的故事围绕“斩”与“赦”的矛盾展开:唐驸马秦琼之孙秦英在金水桥钓鱼时,因渔翁争钓误触国舅魏国安坐骑,魏国安恼怒鞭打秦英,反被秦英失手打死,魏征闻讯上殿哭子,请太宗斩秦英以正国法,银屏公主(秦英之母)闻讯赶至金殿,既要为父报仇,又要保子性命,陷入两难;唐太宗则在“天子国法”与“驸马亲情”间艰难权衡,全剧的高潮集中在银屏公主、秦英、太宗的三段核心唱段,将人物内心的悲愤、悔恨、威严与柔情展现得淋漓尽致。

银屏公主的“哭夫”与“求情”唱段,是豫剧旦角“苦音”唱腔的典范,当她听闻秦英闯下大祸,急匆匆赶至金殿,面对父王与夫君的灵位,先是【慢板】起唱:“银屏女坐宫院泪如雨下,叫一声父王魂细听根芽——”,唱腔低回婉转,尾音拖长如泣如诉,将丧父之痛、丧子之惧层层递进;待见到捆绑的秦英,转【二八板】“我的儿啊!金水桥你惹下滔天大祸,打死国舅犯王法”,唱腔陡然转急,节奏由缓到促,通过“炸音”与“颤音”的交替,将母亲对儿子的责备与心疼撕心裂肺地倾泻而出,尤其是“儿是娘心头肉,娘怎忍儿赴法场”一句,运用豫剧特有的“哭腔”技巧,声音哽咽却字字清晰,把母亲为护子甘愿牺牲一切的决绝刻画入木三分。

秦英的“认罪”与“悔悟”唱段,则以豫剧生角的“文武兼备”见长,初上金殿时,他年少气盛,唱【流水板】“魏国舅他把我小看如牛马,鞭子打来我不怕”,高亢激越,透着将门之后的桀骜;待听闻母亲哭诉、祖父曾为保江山让程咬金金殿顶罪,唱腔骤转【垛板】,“祖辈的忠魂儿记下,今日里才知法大于天”,声音由刚转柔,节奏由快变慢,通过“擞音”与“滑音”的运用,将少年从蛮横到悔悟的心理转变细腻呈现,尤其是“母哭肝肠儿碎,父灵前儿悔青了胆”一句,唱腔苍凉悲壮,字字含泪,展现出浪子回头的成长轨迹。

唐太宗的“权衡”唱段,则是豫剧“帝王腔”的典型代表,面对魏征的逼宫与银屏公主的哭求,他先以【导板】“金殿上哭坏了魏国老丈”引出威严与无奈,再转【二八板】“朕是君来他是臣,国法如山不容情”,唱腔沉稳厚重,拖腔中带着帝王威仪;但听到银屏公主“为救儿甘愿摘凤冠”的哭诉,又转为【慢板】“银屏女她句句动朕心,开国元勋谁不敬”,唱腔中流露出对功臣的愧疚与对女儿的疼爱,赐你上方斩剑剑三尺,先斩秦英后斩朕”一句,将“斩”字拉长且力度十足,既展现帝王维护国法的决心,又暗含护子的深意,层次分明,极具戏剧张力。

以下为《斩秦英》经典唱段核心信息概览:

| 人物 | 核心唱段情感基调 | 唱腔特点与板式运用 | 经典唱词选摘 |

|---|---|---|---|

| 银屏公主 | 悲愤、决绝、慈爱 | 【慢板】【二八板】为主,哭腔、颤音、拖腔丰富 | “儿是娘心头肉,娘怎忍儿赴法场” |

| 秦英 | 桀骜、悔悟、成长 | 【流水板】【垛板】转换,刚柔并济,擞音突出 | “祖辈的忠魂儿记下,今日里才知法大于天” |

| 唐太宗 | 威严、无奈、慈父心肠 | 【导板】【二八板】【慢板】结合,帝王腔沉稳 | “赐你上方斩剑剑三尺,先斩秦英后斩朕” |

《斩秦英》的经典唱段之所以历久弥新,不仅因其情节扣人心弦,更因唱腔将豫剧“以情带声、声情并茂”的艺术特质发挥到极致,无论是银屏公主的“苦音”催人泪下,秦英的“炸音”展现少年意气,还是太宗的“帝王腔”彰显威仪,都让观众在旋律中感受到人物的悲欢离合,也体会到豫剧艺术的深厚底蕴。

FAQs

Q:《斩秦英》中银屏公主的唱段为何被称为“苦音典范”?

A:银屏公主的唱段以“苦音”为核心,通过【慢板】的绵长拖腔表现哀伤,【二八板】的节奏变化强化悲愤,结合哭腔、颤音等技巧,将丧父之痛、护子之急、对夫君的思念等多重情感交织,尤其在“我的儿啊”等唱词中,声音哽咽却字字含泪,既展现了母亲的心碎,又凸显了为救子甘愿牺牲的决绝,这种“以声传情、以情动人”的演绎,成为豫剧旦角“苦音”唱腔的标杆。

Q:秦英的唱段如何体现人物从蛮横到悔悟的性格转变?

A:秦英的唱段通过板式与唱腔的对比展现性格变化,初上金殿时用【流水板】,唱腔高亢激越,如“魏国舅他把我小看如牛马”,体现少年气盛;得知祖父程咬金曾为保江山顶罪后,转【垛板】与【慢板】,唱腔变得苍凉低沉,如“祖辈的忠魂儿记下”,通过“擞音”的颤抖与“滑音”的转折,表现从桀骜到悔悟的心理蜕变,母哭肝肠儿碎”一句更是将悔恨与成长融为一体,使人物形象立体丰满。