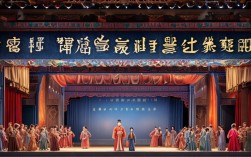

江淮戏曲作为长江与淮河流域的文化瑰宝,融合了南北戏曲的精粹,以婉转的唱腔、生动的表演和浓郁的乡土气息,成为中华戏曲艺术的重要分支,在江淮大地的皖、苏、豫交界地带,黄梅戏、泗州戏、淮剧、庐剧等剧种各具特色,留下了众多脍炙人口的名片段,这些片段不仅是戏曲艺术的浓缩,更是民间智慧与情感的结晶。

黄梅戏作为江淮戏曲的代表,以“村坊土调”为根基,在近代发展中形成了雅俗共赏的艺术风格,其经典名片段《天仙配》中的“夫妻双双把家还”,讲述了七仙女冲破天规与董永结为夫妻,最终被天兵天将逼迫分离的故事,片段中,七仙女与董永的唱腔如泣如诉,“树上的鸟儿成双对,绿水青山带笑颜”的唱词,以自然意象烘托出对自由爱情的向往,旋律在婉转中带着悲凉,表演上通过“水袖功”与“圆场步”的配合,将夫妻二人的不舍与无奈展现得淋漓尽致,而《女驸马》中的“为救李郎离家园”,则展现了女主人公冯素珍的机智与勇敢,唱腔以“花腔”为主,节奏明快,通过“跺脚”“甩辫”等身段动作,将女扮男装进京赶考的紧张与决心刻画得入木三分。

泗州戏发源于江苏徐州,流传于皖北地区,因以“拉魂腔”著称,被誉为“淮北梆子”的姊妹剧种,其名片段《打蛮船》取材于民间传说,讲述了渔女反抗渔霸欺压的故事,片段中,唱腔高亢激越,尾音拖长如“游丝”,极具穿透力,表演上融合了“压花场”技巧,演员通过腰部的扭动和脚步的顿挫,表现出渔女的愤怒与抗争,尤其是“骂船”一段,念白与唱腔交替,节奏由缓到急,将人物情绪推向高潮,泗州戏的表演贴近生活,语言朴实无华,充满了泥土的芬芳,这种“接地气”的风格使其在民间拥有广泛受众。

淮剧主要流行于江苏北部和上海,以“盐淮小调”为基础,唱腔刚劲有力,富有阳刚之气,名片段《金龙与蜉蝣》中的“蜉蝎叹”,以历史为背景,展现了主人公蜉蝎的身世悲歌,唱腔采用“自由调”,结合了淮剧特有的“拉调”与“淮悲调”,旋律跌宕起伏,既有历史的厚重感,又有人物命运的苍凉感,表演上,演员通过“髯口功”和“身段晃动”,将老臣的无奈与悲愤表现得感人至深,尤其是“甩袖”“顿足”等动作的运用,增强了戏剧的张力。

庐剧是安徽的地方大戏,因盛行于皖中地区,又称“倒七戏”,其名片段《借罗衣》以喜剧手法展现了农村生活的情趣,讲述了二嫂子向三姑母借罗衣赴宴的趣事,片段中,唱腔活泼明快,融入了大量民间小调,表演上通过“扭腰”“摆胯”等动作,将二嫂子的虚荣与俏皮刻画得栩栩如生,尤其是“试衣”一段,通过夸张的表情和肢体语言,营造出强烈的喜剧效果,庐剧的幽默与生活气息在这一片段中得到了充分体现。

这些江淮戏曲名片段之所以经久不衰,在于其鲜明的艺术特色:在唱腔上,融合了南北音乐的元素,既有黄梅戏的婉转、泗州戏的高亢,也有淮剧的刚劲、庐戏的活泼;在表演上,注重“以歌舞演故事”,将唱、念、做、打有机结合,贴近生活又高于生活;在题材上,多取材于民间传说、历史故事和现实生活,反映了普通民众的喜怒哀乐与价值追求,从文化内涵上看,这些片段不仅展现了江淮地区的风土人情,更蕴含着中华民族的传统美德,如对爱情的忠贞、对压迫的反抗、对生活的热爱等,成为连接过去与现在的文化纽带。

以下为江淮戏曲主要剧种名片段概览:

| 剧种 | 代表片段 | 剧情梗概 | 艺术特色 | 文化意涵 |

|---|---|---|---|---|

| 黄梅戏 | 《夫妻双双把家还》 | 七仙女与董永被迫分离的悲歌 | 唱腔婉转,表演载歌载舞 | 对自由爱情的向往 |

| 泗州戏 | 《打蛮船》 | 渔女反抗渔霸欺压的故事 | 唱腔高亢,表演贴近生活 | 劳动人民的反抗精神 |

| 淮剧 | 《蜉蝎叹》 | 历史人物蜉蝎的身世悲歌 | 唱腔跌宕,表演苍凉悲怆 | 历史沧桑与个体命运 |

| 庐剧 | 《借罗衣》 | 二嫂子借罗衣赴宴的喜剧 | 唱腔活泼,表演幽默诙谐 | 农村生活的情趣与人性美 |

相关问答FAQs

Q1:江淮戏曲与其他地方戏(如京剧、越剧)相比,有哪些独特的艺术风格?

A:江淮戏曲的独特性首先体现在唱腔上,如黄梅戏的“平词”与“花腔”结合,既有江南的柔美,又有北方的爽朗;泗州戏的“拉魂腔”尾音悠长,极具穿透力,与京剧的“西皮二黄”、越剧的“弦下腔”有明显区别,表演风格更贴近民间生活,黄梅戏的“三打七唱”(早期简化形式)、庐剧的“扭腰摆胯”等动作,都源于田间地头的劳动场景,而京剧的程式化表演、越剧的才子佳人范式则更偏向文人化,题材上江淮戏曲更侧重民间传说和现实生活,如《天仙配》《借罗衣》等,直接反映普通民众的价值观,这与京剧的历史演义、越剧的才子佳人题材形成对比。

Q2:在现代社会,江淮戏曲名片段如何通过创新实现传承与发展?

A:江淮戏曲名片段的传承创新可从多方面入手:一是“戏曲+科技”,通过短视频平台、VR技术等年轻化的传播方式,将《夫妻双双把家还》等片段制作成动画、微短剧,吸引年轻观众;二是“戏曲+跨界”,与流行音乐融合,如将黄梅戏唱腔融入流行歌曲,或与话剧、舞剧结合,拓展表演形式;三是“进校园、进社区”,开展戏曲工作坊,让学生和居民体验唱段学习、身段训练,增强对传统艺术的认同感;四是新编剧目,以传统片段为灵感,创作反映当代生活的作品,如《小辞店》的现代版,既保留经典元素,又贴近时代主题,实现传统与现代的有机统一。