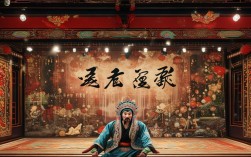

在中原大地的乡野戏台与城市剧院里,豫剧始终以其高亢的唱腔、真挚的情感,承载着百姓的喜怒哀乐。“亲闺女哭娘”这一情节,堪称豫剧中最具穿透力的情感爆点——它不仅是戏曲冲突的催化剂,更是中原文化中“孝道”“亲情”“生死观”的艺术浓缩,当闺女的哭声穿过梆子的急板,融入板胡的悲鸣,台上台下总能一同坠入那场关于爱与失去的共情漩涡。

从“戏里戏外”:“哭娘”为何成为豫剧的情感锚点?

豫剧扎根于中原农耕文明,其故事多取材于民间传说、历史演义与家庭伦理。“亲闺女哭娘”之所以反复出现在《卖苗郎》《清风亭》《秦雪梅吊孝》等经典剧目中,源于它触碰了中国人最朴素的情感内核:母女之间血脉相连的羁绊。

在传统社会,“娘”是闺女生命中最坚实的依靠——从咿呀学语时的“娘啊娘”,到出嫁时的“娘,您多保重”,再到中年时“娘,您怎么病了”,娘的存在贯穿了闺女的整个人生,而当娘离去,闺女的哭便成了对这种“依靠崩塌”的本能反应,豫剧将这种反应放大、艺术化,通过“哭”串联起人物的命运:或许是《卖苗郎》中胡秀英送子进京后,回娘见母已逝的“坟前哭娘”;或许是《清风亭》中周桂英认子无望,对着空坟呼喊“娘啊,您睁开眼看看女儿”;又或许是《三娘教子》中王春娥失去丈夫与亲子后,对着灵位哭“娘啊,您怎舍得撇下女儿”,这些“哭娘”场景,既是人物情感的宣泄口,也是推动剧情转折的关键——哭过之后,闺女往往从柔弱走向坚韧,从迷茫走向清醒,完成命运的蜕变。

从“唱腔身段”:“哭娘”如何用艺术语言“戳心”?

豫剧的“哭”,从来不是干嚎,而是“唱哭”“哭唱”结合的立体艺术,演员通过唱腔、身段、眼神的层层递进,将“亲闺女哭娘”的悲痛演绎得层次分明,让观众仿佛能触摸到角色滴血的心。

唱腔:“哭腔”里的千回百转

豫剧唱腔以“高亢激越”著称,但“哭娘”时却会转为“悲凉婉转”,核心板式多用【哭腔】【慢板】【二八板】的复合结构,以《卖苗郎》中胡秀英的“坟前哭”为例:开篇用【哭腔】起腔,“娘啊——”一声拖腔,尾音带着颤抖的“下滑”,模仿人哭到极致时的“气噎”;紧接着转入【慢板】,“想当年娘送我到门庭,手拉手儿泪盈盈”,唱腔放慢,每个字都像在“砸”心上,板胡的伴奏也随之变得低沉,间奏中加入唢呐模仿的“哭泣声”,仿佛娘的魂魄在风中回应;最后在【二八板】中加快节奏,“娘的恩情比山重,女儿的心痛似刀剐”,通过“快”与“慢”的对比,将压抑多年的思念与愧疚彻底爆发,这种“哭腔”不是单纯的“悲伤”,而是“悔恨”(没来得及尽孝)、“不舍”(娘的音容笑貌)、“不甘”(为何娘先走)的复杂交织,如同中原大地的黄河水,看似平静,实则暗流汹涌。

身段:“哭”到极致的“形神兼备”

豫剧表演讲究“唱念做打”,“哭娘”时的“做”与“打”更是情感的外化,演员往往会通过“跪步”“甩袖”“顿足”“捶胸”等动作,强化悲痛的肢体语言,清风亭》中周桂英认子无望时,会从台左“跪步”到台右,一步一叩首,额头几乎触碰到地面,双手死死抓住坟土,仿佛要把娘“从土里拉出来”;甩袖则讲究“先扬后抑”——猛地扬起水袖擦泪,却因泪流不止,水袖被泪水浸透,沉重地垂下,暗示“泪水哭干,心如死灰”;更有甚者,会配合“颤音”让全身抖动,连头发丝都在“发抖”,让观众直观感受到“痛彻心扉”。

眼神:“哭”在眼里,更在“心里”

“眼睛是心灵的窗户”,豫剧演员对“眼神”的运用在“哭娘”时达到极致,从开场的“不敢相信”(娘真的走了?),到中段的“回忆追思”(想起娘为自己缝补衣裳的场景),再到最后的“绝望空洞”(没了娘,家在何方?),眼神的转换细腻入微,比如年轻演员可能用“含泪的眼神”表现克制,而老艺术家则会用“空洞的凝视”表现历经沧桑后的悲凉——仿佛泪水早已流干,只剩下对娘的无尽思念。

从“文化密码”:“哭娘”背后的中原情感哲学

“亲闺女哭娘”之所以能跨越时代、打动人心,根本在于它承载了中原文化中“生死观”“孝道观”的深层逻辑。

在传统中原家庭,“孝”是伦理的核心,而“养儿防老”更是根深蒂固的观念,闺女出嫁后,对娘的照顾虽不如儿子“名正言顺”,但“常回家看看”“送娘终老”却是刻在骨子里的责任。“哭娘”不仅是对“失去亲人”的悲伤,更是对“未尽孝道”的自责——正如《秦雪梅吊孝》中秦雪梅哭道:“娘啊,您病中想吃碗热汤面,女儿却没能给您端上;您说想看看女婿,女儿却没能让他多陪您一会儿……”这种“子欲养而亲不待”的悔恨,是每个中原儿女都曾有过的隐痛,豫剧将这种隐痛放大,让观众在“代入”中完成情感的疗愈。

“哭娘”也蕴含着中原人对“生命循环”的理解,哭过之后,闺女会擦干眼泪,接过娘的责任——照顾年迈的父亲,抚养年幼的弟妹,延续家族的血脉,这种“哭而不倒,悲而能壮”的精神,正是中原文化“坚韧不拔”的体现,就像《花木兰》中替父从军的花木兰,在“爷娘唤女声”中哭红了眼,却依然“万里赴戎机”,将“对娘的思念”化为“保家卫国的力量”。

经典“哭娘”剧目片段赏析

为更直观呈现“亲闺女哭娘”的艺术魅力,以下列出豫剧中经典剧目相关片段:

| 剧目名称 | 人物关系 | 哭娘背景 | 经典唱腔/唱词片段 | 情感表达核心 |

|---|---|---|---|---|

| 《卖苗郎》 | 胡秀英(女)与娘 | 送子进京后,回娘见母已逝,坟前哭娘 | “娘啊——!想当年娘送我到门庭,手拉手儿泪盈盈……” | 思念、愧疚、未尽孝之痛 |

| 《清风亭》 | 周桂英(女)与“娘”(养母) | 认子无望,养母含恨而终,坟前哭娘 | “娘啊!您把女儿拉扯大,受尽风霜与苦寒,女儿却没能让您享一天福……” | 悔恨、感恩、命运无常之悲 |

| 《秦雪梅吊孝》 | 秦雪梅(女)与婆婆(代“娘”) | 夫君早逝,婆婆悲痛离世,灵前哭娘 | “娘啊!您这一去,女儿的心肝也随您去,这世上再没有疼我的人……” | 孤独、绝望、失去至亲之痛 |

相关问答FAQs

Q1:豫剧中“亲闺女哭娘”的哭腔和哭戏有什么技巧?演员如何训练这种“哭功”?

A:豫剧“哭娘”的哭腔技巧核心在于“真哭与假哭的结合”——“真哭”是情感的真实投入,演员需深入理解角色与娘的羁绊,回忆自己或生活中的亲情细节,让眼泪自然涌出;“假哭”则是艺术的夸张,通过“气口控制”(如吸气时的颤抖)、“尾音下滑”(模仿哭腔的哽咽)、“真假声转换”(高音区用假声表现崩溃,低音区用真声表现沉痛)等技巧,让“哭”更具穿透力,训练时,演员需先练“声”——用“抽泣练习”(短促吸气、缓慢呼气)控制气息,再练“情”——通过分析剧本、体验生活,理解角色的心理动机,最后练“形”——配合跪步、甩袖等身段,让“哭”从“声”到“形”都浑然一体。

Q2:为什么“亲闺女哭娘”的情节在豫剧中如此打动人心?它与其他剧种的“哭娘”有何不同?

A:“亲闺女哭娘”之所以打动人心,源于它精准戳中了“孝道”“亲情”“生死”的普世情感,而豫剧特有的“乡土气息”与“悲怆美学”更让这种情感“落地生根”,与京剧的“婉约”、越剧的“柔美”不同,豫剧的“哭娘”更“接地气”——唱腔高亢直白,如同中原大地的呼喊;身段粗犷有力,带着农人的质朴;语言通俗鲜活,用“娘啊”“我的娘”等日常称呼,让观众瞬间代入,豫剧“哭娘”常与“命运抗争”结合(如哭完后继续前行),体现了中原文化“悲而不伤,哀而不怨”的精神内核,这种“在悲痛中见坚韧”的力量,正是其跨越地域、打动人心的关键。