京剧《大唐贵妃》与清代洪昇创作的昆曲《长生殿》,虽相隔三百年,却因唐玄宗与杨贵妃的爱情故事紧密相连,成为中国戏曲史上“传统”与“创新”的典范对话。《长生殿》作为清代昆曲巅峰之作,以“钗合情缘”为主线,铺展了李杨二人从“长生殿密誓”到“马嵬坡兵变”的生死爱恋,更以“看袜”“雨梦”等出目,将个人命运与盛衰兴亡的历史厚重感熔于一炉,其“借离合之情,写兴亡之感”的立意,使其与《桃花扇》并称清代传奇双璧,而京剧《大唐贵妃》则是20世纪30年代梅兰芳、齐如山等艺术家在《长生殿》基础上,结合京剧艺术特性进行的创造性转化,既保留了原作的情感内核,又通过音乐、结构、舞台呈现的革新,让这段千年爱情在京剧舞台上焕发新生。

从文本到舞台,两者的差异既体现了艺术形式的演变,也折射出时代审美趣味的变迁,若从核心要素对比,可见其传承与创新的脉络:

| 维度 | 《长生殿》(昆曲) | 《大唐贵妃》(京剧) |

|---|---|---|

| 题材侧重 | 兼顾爱情与政治兴亡,25出“惊变”后转向历史反思 | 聚焦李杨爱情悲剧,弱化政治批判,强化情感张力 |

| 结构篇幅 | 50出,分“定情”“密誓”“陷害”“惊变”“雨梦”等折 | 压缩为20余出,以“贵妃醉酒”“太真外传”为核心场次 |

| 音乐唱腔 | 昆曲“水磨调”,唱腔婉转细腻,一字数息 | 京剧西皮二黄为主,融入昆曲曲牌(如【四平调】),节奏明快 |

| 舞台呈现 | 一桌二景,以虚拟程式表现时空转换 | 布景华丽,运用灯光、服装营造宫廷氛围,“霓裳羽衣舞”具象化 |

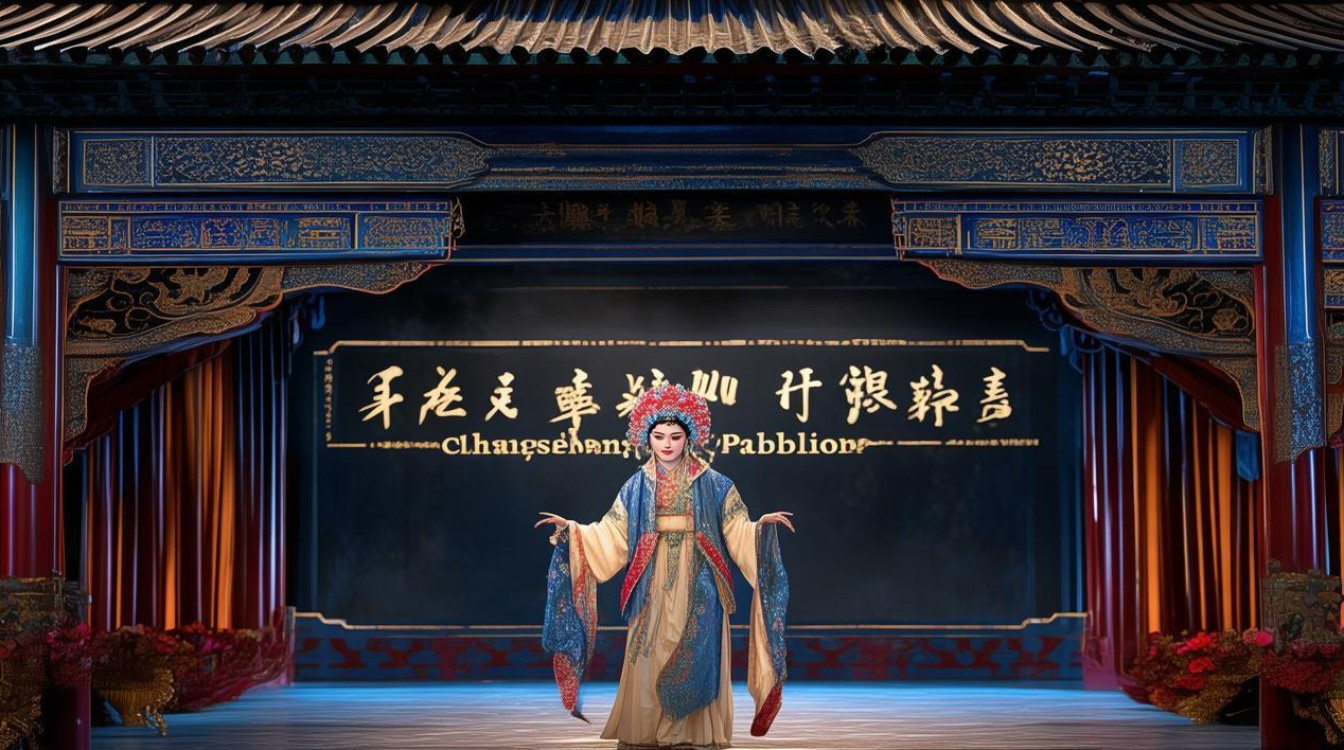

《大唐贵妃》的创新,首先体现在音乐的融合与突破,梅兰芳团队将昆曲的典雅与京剧的通俗结合,为杨贵妃设计唱腔时,既保留了昆曲的婉转,又加入西皮流水的明快,使得“海岛冰轮初转腾”等唱段既不失传统韵味,又易于观众传唱,尤其是《梨花颂》的创作,以“梨花”喻贵妃,旋律如泣如诉,成为梅派经典,也让年轻观众得以通过流行化的唱腔走近传统戏曲,在结构上,京剧舍弃了《长生殿》中“剿寇”“弹朝”等涉及政治斗争的支线,以“受册”“醉酒”“埋玉”为核心,将戏剧冲突集中于爱情与命运的碰撞,更符合京剧“以歌舞演故事”的叙事规律,舞台美术上,梅兰芳创新性地运用灯光、布景营造“沉香亭”“长生殿”的诗意空间,贵妃的服装设计融合唐代风格与京剧审美,凤冠霞帔与舞姿相映,视觉冲击力远胜昆曲的素雅写意。

这种创新并非对传统的背离,而是对《长生殿》精神内核的当代诠释。《长生殿》中“天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期”的悲剧感,在京剧中被转化为更具视觉冲击力的“埋玉”场景,杨贵妃的白绫、唐玄宗的悲泣,通过京剧的“做功”更显揪心;而“长生殿密誓”的浪漫,则通过双人舞与合唱的融合,让观众感受到超越生死的情感力量,正如梅兰芳所言:“旧剧的改革,不是要把旧的东西推翻,要在旧的基础上慢慢发展。”这种“发展”让《大唐贵妃》在1930年代首演即轰动上海,也成为京剧与古典文学对话的经典案例。

当《长生殿》的昆曲唱腔与《大唐贵妃》的京剧旋律在舞台上交替响起,我们看到的不仅是两个艺术品种的碰撞,更是传统文化在时代变迁中的生命力,从洪昇的“笔底烟霞”到梅兰芳的“袖间歌舞”,李杨故事始终承载着中国人对爱情、命运与历史的思考,而京剧《大唐贵妃》正是这份思考在新时代的绽放。

FAQs

Q1:《长生殿》与《大唐贵妃》的核心差异是什么?

A1:核心差异在于题材侧重与艺术形式。《长生殿》作为昆曲传奇,以“爱情+兴亡”的双重主题展开,50出篇幅涵盖政治、军事、民俗,唱腔细腻繁复,追求文人化的雅致;《大唐贵妃》则聚焦李杨爱情悲剧,压缩结构至20余出,以京剧的西皮二黄为主导,唱腔明快流畅,舞台呈现更注重视觉冲击与情感共鸣,弱化了政治批判,强化了爱情主线。

Q2:《梨花颂》为何能成为《大唐贵妃》的经典唱段?

A2:《梨花颂》的成功在于其“传统韵味与现代审美的平衡”,旋律上,它融合了昆曲的婉转(如拖腔的细腻处理)与京剧的流畅(如西皮二黄的节奏感),既有古典诗词的意境,又朗朗上口;情感上,以“梨花”喻贵妃,通过“梨花开,春带雨”等唱词,将唐玄宗的思念、悔恨与贵妃的娇美、悲凉融为一体,情感真挚动人;表演上,梅派唱腔的雍容华贵与身段设计(如水袖、眼神)结合,使唱段成为展现人物性格与内心世界的关键载体,因而广为流传,成为梅派艺术的代表作之一。