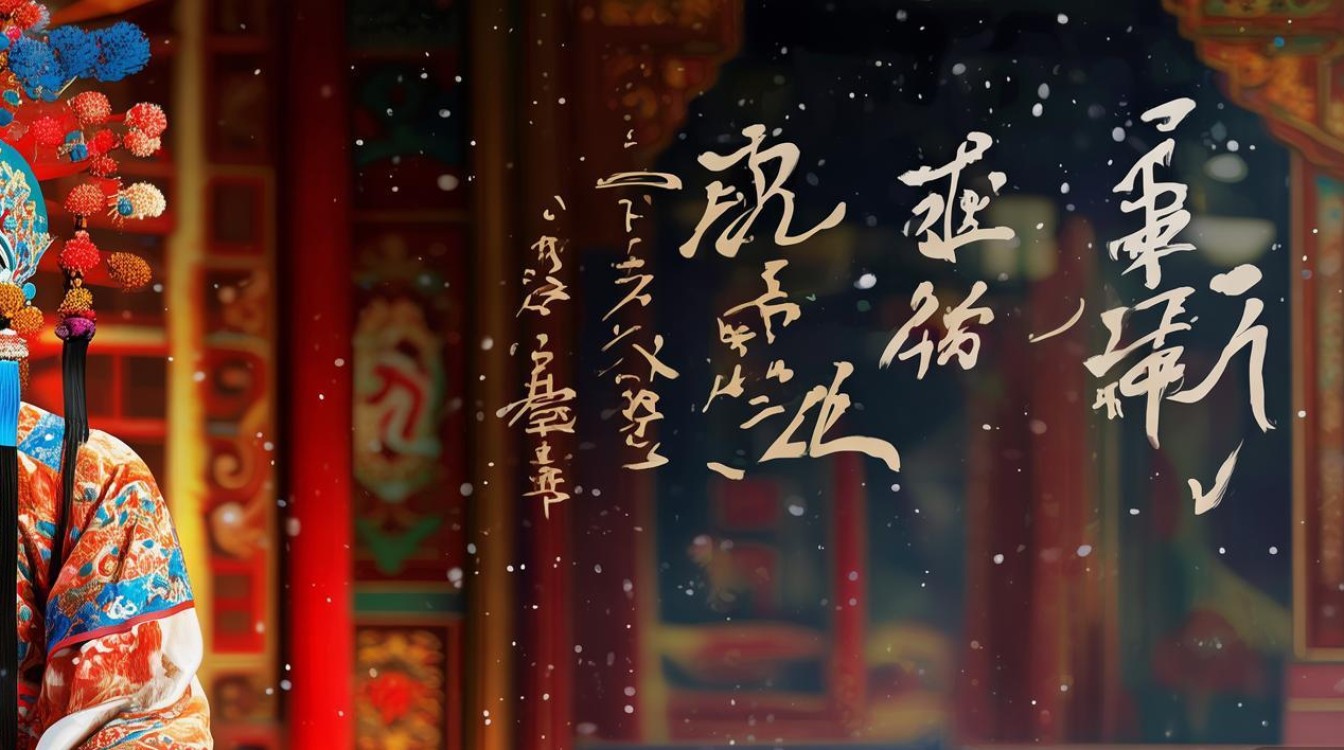

关灵风是豫剧艺术发展史上一位举足轻重的表演艺术家,她师从豫剧大师常香玉,是常派艺术的重要传承人与弘扬者,自幼浸润于戏曲艺术,8岁便登台演出,12岁正式拜入常香玉门下,系统学习豫剧“常派”的表演精髓与唱腔技巧,她以嗓音高亢明亮、行腔圆润流畅、情感真挚饱满而著称,在数十年的艺术生涯中,不仅塑造了众多深入人心的舞台形象,更以其独特的唱腔风格,为豫剧“常派”艺术的传承与发展注入了新的活力。

关灵风的唱腔艺术,以常派“豫西调”的深沉浑厚为基础,巧妙融合“豫东调”的明快高亢,形成了刚柔并济、声情并茂的艺术特色,她的发声方法科学严谨,气息控制如行云流水,无论是高亢激越的“炸音”,还是婉转低回的“细嗓”,都能精准传递人物的情感与性格,在演唱中,她注重“以情带声,声情合一”,认为唱腔是人物内心世界的直接外化,因此每一个吐字、 every拖腔都饱含着对角色的深刻理解与真挚情感,她在《花木兰》中饰演的花木兰,既有“刘大哥讲话理太偏”的豪迈铿锵,也有“谁说女子不如男”的坚定自信,唱腔中既有巾帼不让须眉的英气,也有女儿家细腻柔情的流露,层次丰富,感染力极强,而在《拷红》中饰演的红娘,唱腔则俏皮灵动,节奏明快,将机灵聪慧、敢爱敢恨的小丫鬟形象刻画得淋漓尽致。

为了更清晰地展现关灵风的艺术成就,以下是其部分代表剧目及唱腔特点的梳理:

| 剧目名称 | 扮演角色 | 行当 | 唱腔特点 |

|---|---|---|---|

| 《花木兰》 | 花木兰 | 闺门旦、刀马旦 | 高亢激越,刚柔并济,兼具英气与柔情,常派“豫西调”与“豫东调”融合的典范 |

| 《拷红》 | 红娘 | 闺门旦、花旦 | 俏皮灵动,节奏明快,吐字清晰,善于运用颤音、滑音表现人物机敏活泼的性格 |

| 《大祭桩》 | 黄桂英 | 青衣 | 悲愤深沉,婉转哀怨,拖腔饱满,情感层层递进,将“路遇”一场的哭唱演绎催人泪下 |

| 《秦香莲》 | 秦香莲 | 青衣 | 哀婉坚韧,嗓音醇厚,唱腔中蕴含着对命运的不屈与对丈夫的思念,质朴中见真情 |

| 《五世请缨》 | 穆桂英 | 刀马旦 | 豪迈奔放,气势磅礴,高音区通透亮丽,展现了穆桂英挂帅出征的巾帼英雄气概 |

关灵风的艺术成就不仅体现在舞台表演上,更在于她对豫剧艺术传承的执着与贡献,她晚年致力于戏曲教学,担任河南艺术学院教授,将自己数十年的舞台经验与演唱技巧毫无保留地传授给年轻一代,她强调“学戏先学做人”,注重培养学生的艺术品德与人文素养,其培养的学生如虎美玲、小香玉等,均已成为当今豫剧界的领军人物,她还积极参与传统剧目的整理与改编,参与录制了大量音像资料,为豫剧艺术的数字化保存与传播做出了重要努力。

相关问答FAQs

Q1:关灵风的唱腔与常香玉老师相比有哪些独特之处?

A1:关灵风作为常香玉的入室弟子,在唱腔上全面继承了常派“刚健豪放、深沉细腻”的艺术精髓,但又在继承中形成了自己的特色,相较于常香玉唱腔中更为浓烈的“爆发力”,关灵风的唱腔更注重“柔中带刚”,尤其在处理闺门旦、花旦等行当时,唱腔更显细腻灵动,更擅长运用婉转的拖腔和细腻的音色变化表现人物的内心情感,她在音色运用上更强调“明亮通透”,使高音区更具穿透力,形成了“清亮而不失浑厚,激越而不失婉约”的个人风格。

Q2:关灵风对豫剧传承有哪些具体贡献?

A2:关灵风对豫剧传承的贡献主要体现在三个方面:一是教学育人,她晚年长期投身戏曲教育,在河南艺术学院任教期间,编写教材、制定教学方案,培养了虎美玲、小香玉等一大批优秀豫剧人才,为豫剧艺术薪火相传奠定了基础;二是艺术整理,她参与整理、改编了《花木兰》《拷红》等多部传统剧目,对常派唱腔进行了系统梳理,并录制了《关灵风豫剧唱腔选》等音像资料,为豫剧艺术的保存与传播提供了珍贵资料;三是推广普及,她积极参与各类戏曲演出、讲座及电视节目录制,通过现代传媒手段扩大豫剧的影响力,让更多人了解并喜爱豫剧艺术。