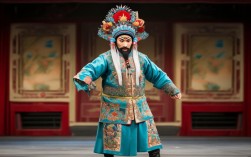

京剧老旦是京剧旦角行当的重要分支,专扮演老年女性角色,其艺术特色在于通过醇厚质朴的唱念、沉稳端庄的身段,塑造出或慈爱、或刚烈、或苍凉的老年女性形象,作为京剧艺术的重要载体,老旦行当历经百年发展,涌现出诸多名家,他们以精湛的技艺推动着老旦艺术的传承与创新。

老旦的艺术核心在于“神韵的真实”,不同于青衣的端庄、花旦的灵动,老旦需精准把握老年女性的生理特征与心理状态:嗓音要求“脑后音”与“本嗓”结合,追求苍劲中见润泽,如陈幼秋所言“老旦之唱,要如秋霜裹菊,外枯内腴”;身段讲究“稳中带颤”,步履需有蹒跚感,手势要突出老年关节的僵硬与灵活并存;念白则多用“韵白”,语速较慢,字字含情,以展现岁月沉淀的厚重感,在传统剧目中,老旦角色多为母亲、祖母或身份尊贵的老年女性,如《钓金龟》中的康氏、《杨门女将》中的佘太君,《四郎探母》中的佘太君等,这些人物性格鲜明,为老旦艺术家提供了广阔的创作空间。

京剧老旦艺术的发展离不开名家的推动,清末民初,龚云甫(1862-1933)以革新之功奠定老旦行当的独立地位,他打破传统老旦“雌音”的局限,吸收青衣、老生的唱腔技巧,创“雌音雄唱”之法,使老旦唱腔更具张力,其代表剧目《钓金龟》《行路哭子》,通过“嘎调”与“哭板”的运用,将康氏失去儿子的悲痛演绎得淋漓尽致,被誉为“老旦开山鼻祖”,至民国时期,李多奎(1898-1974)继承龚派并自成一家,创“李派”老旦,他的嗓音如“云遮月”,醇厚饱满,尤擅“擞音”与“颤音”,在《徐母骂曹》中,他以高亢的唱腔展现徐庶母亲的刚烈正气,在《太君辞朝》中,又以苍凉的声腔传递佘太君的暮年悲壮,形成“刚柔并济、情真意切”的艺术风格,新中国成立后,老旦艺术迎来新的发展,王玉蓉(1917-1994)以女老旦的身份突破行当局限,她嗓音高亢清亮,在《岳母刺字》中塑造的岳母,既有母亲的慈爱,又有家国大义的刚毅,被誉为“巾帼老旦”,当代名家赵葆秀(1948-)则创“赵派”,她扮相端庄,唱腔刚柔并济,在《四郎探母》中饰演的佘太君,既不失长辈的威严,又饱含对儿子的牵挂,被誉为“当代老旦第一人”,王梦云(1938-)的质朴细腻、胡松华(女)的婉转流畅,也为老旦艺术的多元化发展注入活力。

以下是部分京剧老旦名家的核心信息概览:

| 姓名 | 生卒年 | 艺术流派 | 代表剧目 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|---|

| 龚云甫 | 1862-1933 | 龚派 | 《钓金龟》《行路哭子》 | 雌音雄唱,打破传统,唱腔苍劲有力 |

| 李多奎 | 1898-1974 | 李派 | 《徐母骂曹》《太君辞朝》 | 嗓音“云遮月”,擞音颤音运用自如,刚柔并济 |

| 王玉蓉 | 1917-1994 | 无明确流派 | 《岳母刺字》《金龟记》 | 女老旦代表,嗓音高亢,融合老生唱法 |

| 王梦云 | 1938- | 李派 | 《杨门女将》《遇皇后》 | 表演质朴,以情带声,塑造“威严慈爱”的老年女性 |

| 赵葆秀 | 1948- | 赵派 | 《四郎探母》《赤桑镇》 | 唱腔刚柔并济,扮相端庄,传承与创新并重 |

在当代京剧舞台上,老旦艺术在传承中不断创新,名家们通过“口传心授”将传统剧目精髓传给年轻一代,如赵葆秀收徒教学,复排《杨门女将》《对花枪》等经典;新编剧目不断涌现,如《风雨老腔》将老旦与现代题材结合,拓展了行当的表现力。“非遗进校园”“老旦艺术专场”等活动,也让更多观众感受到老旦艺术的魅力,为这一古老行当注入了新的生命力。

FAQs

-

老旦与其他旦角(青衣、花旦)的主要区别是什么?

老旦与青衣、花旦的核心区别在于角色定位、唱腔与表演风格,角色上,老旦扮老年女性,青衣扮青年已婚女性,花旦扮少女;唱腔上,老旦用“脑后音”显苍劲,青衣用“假声”显婉约,花旦用“真声”显活泼;表演上,老旦身段沉稳带颤,青衣端庄含蓄,花旦灵动俏皮,老旦念白多用“韵白”,更显岁月沉淀,而青衣、花旦则更注重语言的节奏感与韵律美。

-

如何欣赏老旦的唱腔艺术?

欣赏老旦唱腔可从四方面入手:一是辨“嗓音特质”,看是否苍劲润泽,如李多奎的“云遮月”嗓音,既有厚度又有亮度;二是品“情感表达”,听是否通过唱腔传递人物内心,如《钓金龟》中康氏的“哭板”,需唱出失子的悲痛与绝望;三赏“程式运用”,关注“嘎调”“擞音”等技巧的运用,如龚云甫在《行路哭子》中的“嘎调”,高亢激越,极具感染力;四观“唱做结合”,看唱腔与身段、表情的配合,如《杨门女将》中佘太君的“辞朝”,唱腔苍凉,身段沉稳,展现暮年英雄的悲壮。