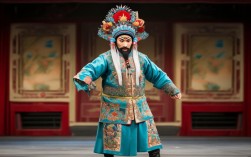

京剧《四进士》作为传统剧目的瑰宝,自清末以来便以惩恶扬善的主题、鲜活的人物形象和跌宕起伏的剧情,在京剧舞台上历久弥新,而提及这部戏的艺术成就,马连良先生塑造的宋士杰一角无疑是核心灵魂,他以“马派”艺术的精髓,将这位市井讼师的正直、机敏与沧桑演绎得淋漓尽致,成为京剧史上不可复制的经典。

《四进士》的故事围绕明代四位清廉官员展开,宋士杰作为剧中关键人物,原是潦倒的刑房书吏,因抱打不平而卷入田伦、顾读等贪官与民女杨素贞的纠纷,马连良对这一角色的塑造,突破了传统老生“严肃方正”的刻板印象,赋予其“亦正亦邪、亦庄亦谐”的复杂气质,他深入挖掘宋士杰“仗义每多屠狗辈,负心多是读书人”的性格内核,既表现他对弱者的同情与援手,也展现他对官场黑暗的洞察与嘲讽,让这一小人物有了大情怀,在马连良的演绎中,宋士杰不是高大全的英雄,而是有血有肉的“身边人”:他初见杨素贞时的警惕与试探,公堂上与贪官周旋时的机智从容,以及最终被诬入狱后的苍凉悲愤,皆层次分明,真实可感。

马连良的艺术魅力,在于他将“做派”“念白”“唱腔”三者完美融合,为宋士杰注入了独特的生命力,他的“做派”讲究“形神兼备”,无论是捋胡须、甩水袖的细微动作,还是拄拐杖、踉跄步的身段设计,都精准传递出人物的心理状态,三公堂”一场,宋士杰被诬陷时,马连良通过眼神的骤然收缩、腰身的微颤,将“老迈之躯遭冤屈”的愤懑与不甘展现得入木三分,让观众仿佛能感受到角色内心的惊涛骇浪,念白方面,他突破了传统老生“韵白”的单一模式,创造性地融入京白的脆爽与口语化的生活气息,如宋士杰与杨春、杨素贞的对白,既有市井的诙谐,又有长者的慈爱,让语言成为塑造性格的有力工具,唱腔上,他则充分发挥“马派”声腔“刚柔并济、流利酣畅”的特点,《四进士》中“上京赶科场”等唱段,他运用“脑后音”“擞音”等技巧,既展现了老生的醇厚功底,又通过节奏的快慢变化,表现出宋士杰从踌躇满志到心灰意冷的情感转变,唱腔与人物情绪丝丝入扣。

为更直观展现马连良在《四进士》中的艺术特色,可将其经典表演片段与艺术特点归纳如下:

| 经典片段 | 表演特点 | 艺术效果 |

|---|---|---|

| “书信被搜”一场 | 以急促的台步、颤抖的双手表现惊慌,念白“哎呀,不好!”语调由高转低,凸显危机感 | 将宋士杰“机关算尽却遭意外”的窘迫刻画得淋漓尽致,引发观众对角色的同情 |

| “公堂辩驳” | 念白“你说我结交官长,你说我包揽词讼!”字字铿锵,配合甩袖、顿足的动作,气势如虹 | 展现宋士杰“虽为小吏,却有傲骨”的正义感,与贪官的怯懦形成鲜明对比 |

| “狱中叹世” | 唱腔“宋士杰当差在公衙里”节奏放缓,声音苍凉,眼神空洞望向远方 | 传递出“看透世态炎凉,却仍不悔行侠”的复杂心境,深化角色悲剧性 |

马连良对宋士杰的塑造,不仅是表演技巧的集大成,更是对京剧“以形传神”理念的深刻践行,他通过生活化的细节与程式化的表演相结合,让传统剧目焕发出新的生命力,使《四进士》成为“马派”艺术的代表性剧目,时至今日,当观众再次聆听“上京赶科场”的唱段,或回味“三公堂”的对峙场面,仍能感受到马连良艺术穿越时空的感染力,这正是经典之所以为经典的永恒魅力。

FAQs

-

问:马连良在《四进士》中塑造的宋士杰与其他演员的版本有何不同?

答:马连良的宋士杰独特之处在于“市井气”与“书卷气”的融合,他摒弃了传统老生“端方有余、鲜活不足”的演绎,加入更多市井小人物的诙谐与机敏,如念白中融入京白口语,身段借鉴老生与丑角的结合,使角色更接地气;他通过细腻的眼神与苍凉的唱腔,赋予宋士杰“外圆内方”的深层性格,既展现其生存智慧,又凸显其正义坚守,这一“亦正亦邪”的定位成为后世演绎的标杆。

-

问:《四进士》为何能成为马派艺术的代表作?

答:《四进士》剧情跌宕,人物复杂,为演员提供了广阔的表演空间,宋士杰“小人物大情怀”的特质与马连良“刻画入微、形神兼备”的表演风格高度契合;马连良在剧中创新融合了唱、念、做、打等多种技艺,如将“马派”声腔的流畅与人物情感的起伏结合,用生活化的动作丰富程式化表演,使剧目既有传统韵味又有新意;最重要的是,通过马连良的演绎,宋士杰这一形象深入人心,《四进士》成为展现“马派”艺术精髓的载体,因此被公认为马派代表作。