豫剧作为中国戏曲的重要剧种之一,其艺术魅力不仅在于独特的唱腔和生动的表演,更在于其深植于中原文化的“综合性”特质,这种综合性并非单一元素的简单叠加,而是将文学、音乐、舞蹈、美术、武术等多种艺术形式有机融合,通过程式化与生活化的结合,形成了一套完整的戏剧表达体系,从剧本创作到舞台呈现,从表演技艺到观众互动,豫剧的综合性贯穿始终,使其成为一门“唱念做打”俱全、“悲喜交融”共生的综合艺术。

表演艺术的综合性:程式与生活的多元统一

豫剧的表演艺术以“四功五法”(唱、念、做、打,手、眼、身、法、步)为核心,通过程式化的动作与生活化的情感表达,综合塑造人物形象、推动剧情发展,在“唱”与“念”上,豫剧既有梆子腔的高亢激越,也有口语化的对白,形成“曲白相生”的独特韵律,花木兰》中“刘大哥讲话理太偏”的唱段,以豫东调的明快节奏展现花木兰的豪迈,而《秦香莲》中“见皇姑”的对白则通过生活化的语言传递人物的悲愤,音乐性与叙事性在此综合体现。

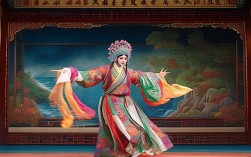

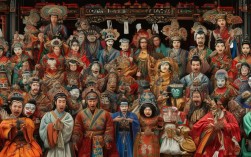

“做”与“打”则综合了舞蹈与武术元素,将虚拟化的舞台动作与真实的生活场景结合,文戏中的“水袖功”“圆场步”通过程式化动作表现人物的内心活动,如《穆桂英挂帅》中“捧印”一场,穆桂英的水袖翻飞、步伐沉稳,综合展现了人物的犹豫与决绝;武戏中的“把子功”“翻跌技”则借鉴武术套路,如《三打祝家庄》中“石秀跳楼”的跟头、旋子,结合武打设计与剧情冲突,营造出紧张激烈的舞台效果,豫剧的行当分工(生、旦、净、丑)本身就是一种综合:生行的小生、老生综合了文雅与沉稳,旦行的青衣、花旦综合了端庄与活泼,净行的黑头、架子花综合了粗犷与幽默,丑行的文丑、武丑则综合了滑稽与机敏,不同行当的表演技艺相互补充,共同构成丰满的戏剧世界。

音乐唱腔的综合性:流派与伴奏的多元融合

豫剧的音乐唱腔是其综合性的核心体现,既保留了中原民歌的质朴,又融合了梆子腔的共性,并在长期发展中形成了多元化的流派体系,从地域风格看,豫东调(以开封为中心)音调高亢,多用假声,擅长表现激昂情绪;豫西调(以洛阳为中心)音调低沉,以真声为主,适合抒发深沉情感;祥符调(以开封祥符区为核心)则婉转细腻,兼具文雅与灵动,这些流派的唱腔并非孤立存在,而是在剧目中综合运用,如《朝阳沟》中“亲家母你坐下”一段,采用豫西调的平实唱腔展现农村生活的质朴,而“咱们都是社里人”则融入豫东调的明快节奏,传递出青年的热情,形成了悲喜交织的音乐叙事。

伴奏乐器的综合同样关键,豫剧以“文场”和“武场”为基础:文场以板胡为主奏,辅以二胡、笙、笛等,旋律热烈奔放;武场则以板鼓、锣、镲为主,节奏铿锵有力,配合剧情起伏形成“紧拉慢唱”“快板流水”等板式变化,七品芝麻官》中“当官难”的唱段,板胡的滑奏与锣鼓的轻击相配合,既表现了唐成的窘迫,又暗讽了官场的黑暗,音乐与情感在此高度综合,豫剧还吸收了其他剧种的音乐元素,如越剧的婉转、京剧的华彩,在创新中不断丰富音乐表现力。

豫剧主要流派及音乐特点

| 流派 | 形成地域 | 唱腔特点 | 代表剧目 | 代表演员 |

|---|---|---|---|---|

| 豫东调 | 开封 | 音调高亢,假声运用多,节奏明快 | 《花木兰》《穆桂英挂帅》 | 唐喜成、小唐喜成 |

| 豫西调 | 洛阳 | 音调低沉,真声为主,抒情性强 | 《秦香莲》《洛阳桥》 | 常香玉、陈素真 |

| 祥符调 | 开封祥符区 | 婉转细腻,文雅中带灵动 | 《春秋配》《涤耻血》 | 阎立品、桑振君 |

文学与舞台呈现的综合性:剧本与美术的有机统一

豫剧的文学性不仅体现在剧本的叙事结构上,更通过舞台美术的综合呈现,将文字转化为可视化的艺术形象,剧本创作上,豫剧既有历史题材的厚重(如《封神榜》《楚汉争》),也有现代戏的现实关怀(如《朝阳沟》《李双双》),还有民间传说的生活气息(如《白蛇传》《牛郎织女》),这些剧本往往将“才子佳人”“忠奸斗争”“民间伦理”等主题综合,通过矛盾冲突展现人物命运,如《秦香莲》中“夫妻相认”“怒斥陈世美”等情节,综合了爱情、伦理、政治等多重主题,具有深刻的社会意义。

舞台美术则通过服装、化妆、道具、布景的综合设计,为剧本提供沉浸式的视觉支撑,服装上,豫剧的“蟒袍”“帔”“褶子”等既符合历史身份,又通过色彩象征人物性格(如红脸关羽表忠义,白脸曹操表奸诈);化妆中的“脸谱”净行夸张的线条与色彩,综合了人物性格与审美意象;道具的“一桌二椅”通过虚拟化的组合,既表现厅堂、战场等不同场景,又为表演提供空间(如“骑马”通过马鞭和圆场动作综合表现),布景则从传统的“守旧”(简单幕布)发展为现代写实与写意结合,如《焦裕禄》中兰考的风沙、麦田等布景,综合了写实性与象征性,增强了戏剧的感染力。

传承与发展的综合性:传统与现代的动态融合

豫剧的综合性还体现在其传承与发展过程中,始终保持着传统与现代的动态平衡,通过“口传心授”的师徒制保留传统剧目和表演程式,如《朝阳沟》的“银环上山”、《穆桂英挂帅》的“捧印”等经典片段,成为后世演员学习的范本;通过创新改编适应时代需求,如将现代文学、影视作品改编为豫剧(如《手机》《红高粱》),融入话剧的写实手法、电影的镜头语言,甚至使用LED屏、多媒体技术等现代舞台元素,拓展了豫剧的表现边界。

豫剧的综合性还体现在观众互动中,传统豫剧演出多在庙会、茶园进行,演员与观众近距离互动,通过“叫好”“喝彩”等形式形成情感共鸣;当代豫剧虽进入剧场,但仍保留“加演”“互动环节”,如《唐知县审诰命》中“当官不为民做主,不如回家卖红薯”的台词,通过观众的集体认同强化了戏剧的社会批判意义,实现了艺术与生活的综合。

相关问答FAQs

Q1:豫剧的综合性与其他剧种(如京剧、越剧)相比有哪些独特之处?

A1:豫剧的综合性更突出“中原文化”的地域特色,其唱腔以梆子腔的“高亢激越”为核心,综合了河南民歌的质朴与北方武术的火爆,表演上更强调“生活化”与“程式化”的结合(如“喝场”“甩腔”等特有技巧),相比京剧的“精致典雅”和越剧的“婉约细腻”,豫剧的综合性更具“泥土气息”,文戏的深情与武戏的火爆形成强烈反差,更贴近普通民众的情感表达。

Q2:当代豫剧如何在保持综合性的同时吸引年轻观众?

A2:当代豫剧通过“传统内核+现代形式”的创新路径保持综合性:保留经典剧目的核心唱段和表演程式(如《花木兰》的“刘大哥讲话理太偏”),在音乐上融入流行元素(如摇滚、电子乐),在舞台设计中使用多媒体技术(如全息投影),在题材上创作反映当代生活的“新豫剧”(如《焦裕禄》《银杏树下》),通过短视频平台传播豫剧片段(如“豫剧版科目三”)、开展戏曲进校园活动,让年轻观众在互动中感受豫剧的综合艺术魅力。