京剧《失街亭》作为传统经典剧目,源自《三国演义》中“诸葛亮挥泪斩马谡”的桥段,历经百年舞台打磨,已成为老生行当的代表性作品,其实况录像不仅是对舞台艺术的珍贵留存,更让观众得以近距离感受京剧艺术的独特魅力——从演员的唱念做打到舞台的一桌二椅,无不凝聚着京剧表演的精髓。

故事背景设定在诸葛亮第一次北伐期间,为夺取中原,他派参军马谡镇守战略要地街亭,马谡熟读兵书却刚愎自用,违抗诸葛亮“依山傍水”的部署,执意屯兵山顶,导致被司马懿大军断绝水源、围困山头,最终失守街亭,迫使诸葛亮退回汉中,剧情围绕“用人失误”与“军法如山”的矛盾展开,通过诸葛亮、马谡、王平等人物的冲突,展现了忠义与法理的深刻碰撞。

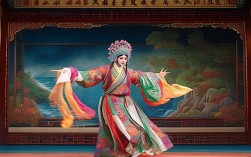

《失街亭》的舞台艺术集中体现了京剧“虚实相生”的美学原则,唱腔上,诸葛亮的唱段以“西皮”为主调,如“两国交锋龙虎斗”的西皮慢板,节奏沉稳、旋律跌宕,既表现其运筹帷幄的统帅风范,又通过“提龙渊临大厅不由人珠泪滚滚”等唱词传递出对马谡的痛惜与自责;马谡的唱腔则更显张扬,如“凭某家学贯天人料事如神”的西皮原板,高亢激昂中透出狂妄,为后续失街亭埋下伏笔,念白方面,诸葛亮多用韵白,字正腔圆、威严庄重,凸显其军师身份;马谡则以京白为主,语速快、语气冲,刻画其骄躁性格,身段表演上,诸葛亮的“甩髯口”“抚髯沉思”尽显老成持重,而“挥泪斩马谡”时的颤抖身形与哽咽声腔,将人物内心的挣扎刻画得入木三分;马谡的“背供”(转身面向观众内心独白)与“搓手顿足”则生动表现其失守后的懊悔与无措,扮相上,诸葛亮戴黑三髯、穿黑蟒,手持羽扇,尽显儒雅智谋;马谡扎靠、插雉翎,武生扮相彰显其“将才”表象,却因眼神中的傲暴露性格缺陷。

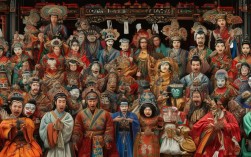

不同流派艺术家对《失街亭》的演绎各具特色,实况录像中,奚派传人李和曾、马派宗师马连良、谭派名家谭富英等版本尤为经典,以下为部分代表演员表演特点对比:

| 演员 | 流派 | 代表唱段 | 表演亮点 |

|---|---|---|---|

| 李和曾 | 奚派 | 西皮原板“提龙渊临大厅” | 唱腔苍劲悲愤,擅长用“擞音”表现诸葛亮内心的痛惜,斩马谡时的“泪音”催人泪下 |

| 马连良 | 马派 | 西皮快板“先帝爷白帝城” | 节奏明快流畅,做派细腻,通过“捋髯”“凝视”等细节凸显决策时的沉重 |

| 谭富英 | 谭派 | 西皮慢板“两国交锋” | 嗓音高亢通透,字字铿锵,展现诸葛亮“执法如山”的威严与无奈 |

| 叶盛兰 | 小生 | 饰马谡西皮散板“悔不听” | 小生行当反串马谡,嗓音清亮却带一丝稚嫩,凸显其“纸上谈兵”的青涩 |

京剧《失街亭》实况录像的最大价值,在于其“原汁原味”的记录性,相较于录音或文字记载,录像完整保留了演员的台步、眼神、手势等身段细节,以及乐队伴奏的鼓点、锣经、胡琴托腔等现场氛围,李和曾版本中,马谡被绑赴刑场时,诸葛亮三次“拭泪”的动作——第一次强忍,第二次颤抖,第三次终于落下,这些微表情通过镜头特写被精准捕捉,成为后世演员学习的范本,录像还记录了观众的即时反应,如马谡失守时的倒彩、诸葛亮斩马谡后的静默掌声,这些“场域能量”让后人得以感受到传统京剧在剧场中的现场感染力,对于研究而言,录像为京剧表演的“口传心授”提供了可视化资料,助力流派艺术的传承与创新。

问:《失街亭》中诸葛亮的“挥泪斩马谡”体现了怎样的人物性格?

答:这一情节集中展现了诸葛亮“情与法”的矛盾统一,他既因马谡的才能与旧情而心软(“忆昔南阳同交友”),又因军法尊严与北伐大业而必须斩杀(“军令如山谁敢违”),这种“刚柔并济”的性格,塑造了一位既有统帅威严、又有人性温度的立体形象,体现了京剧“以人为本”的创作理念。

问:京剧《失街亭》的舞台布景有何特点?

答:该剧采用京剧传统“一桌二椅”的简约布景,通过桌椅的不同组合象征不同场景——如用“正场桌”代表军帐,“斜场椅”代表山岗,配合演员的表演与观众想象,构建出“虚实结合”的舞台空间,这种“以简驭繁”的美学原则,正是京剧艺术区别于其他戏剧形式的独特魅力。