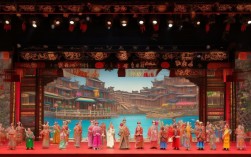

桂林,这座被山水浸润的千年古城,不仅有“甲天下”的自然风光,更有浸润在烟火气中的戏曲文化,作为岭南文化的重要载体,桂林的戏曲融合了中原雅韵与百越风情,在漫长的历史长河中形成了独特的艺术体系,最具代表性的当属桂剧、彩调戏以及文场戏等,它们共同构成了桂林戏曲的多元面貌,成为这座城市人文记忆中鲜活的一笔。

桂剧:桂林戏曲的“正声雅韵”

桂剧是广西最具代表性的地方剧种之一,发源于明末清初的桂林,至今已有四百余年历史,它以桂林方言为舞台语言,集高腔、昆腔、弹腔、吹腔于一体,被誉为“桂林戏曲的活化石”,桂剧的形成与桂林的地理地位密不可分——作为古代岭南地区的政治、文化中心,桂林吸引了大量中原移民,带来了昆曲、弋阳腔等戏曲形式,与当地民间歌舞、说唱艺术融合,逐渐演变成兼具中原典雅与岭南活泼的桂剧。

桂剧的音乐以弹腔为主,辅以高腔、昆腔和民间小调,弹腔分“西皮”和“二黄”,旋律悠扬婉转,既能表现金戈铁马的激昂,也能演绎才子佳人的缠绵;高腔则源于弋阳腔,一唱众和,高亢激越,多用于表现悲壮或神话场景;昆腔的融入则为桂剧增添了“水磨调”的细腻,唱腔讲究“字正腔圆”,身段动作则严格遵循戏曲程式,如“兰花手”“云手”“踏步”等,既规范又富有表现力。

桂剧的表演行当齐全,分为生、旦、净、丑四大行当,每个行当又细分多个支派,生行包括小生(书生、公子)、老生(中老年男性)、武生(武将侠客),如《穆桂英·挂帅》中的杨宗保便是小生扮相,风流倜傥;旦行有青衣(端庄女性)、花旦(活泼少女)、武旦(女将),如《梁红玉》中的梁红玉为武旦,英姿飒爽;净行俗称“花脸”,多表现性格刚烈或相貌特殊的角色,如《包公赔情》中的包拯,黑脸虬髯,威严正义;丑行则分文丑(滑稽角色)和武丑(武艺高强的丑角),语言诙谐,动作夸张,常为剧目增添喜剧色彩。

桂剧的剧目丰富,既有历史演义、才子佳人戏,也有民间传说、神话故事,传统剧目如《打金枝》《烤火下山》《穆桂英·大战洪州》《梁红玉击鼓抗金》等,历经百年传唱不衰。《烤火下山》讲述了书生倪俊与少女尹碧莲的爱情故事,情节曲折,唱腔优美,是桂剧的经典折子戏,近代以来,桂剧也涌现出《红绸舞》《漓江情》等现代剧目,将桂林山水、民族团结等元素融入戏曲,展现了传统艺术的当代生命力。

2006年,桂剧被列入第一批国家级非物质文化遗产名录,桂林市桂剧团作为重要传承基地,常年开展进校园、进社区演出,并通过“戏曲+旅游”模式,让游客在山水间感受戏曲魅力。

彩调戏:田间地头的“欢歌笑语”

如果说桂剧是桂林戏曲的“雅部”,那么彩调戏便是扎根民间的“俗调”,彩调戏又称“调子戏”“对子戏”,源于桂林农村的民间歌舞,盛行于清代中后期,至今已有两百余年历史,它以桂林、柳州、河池等地为中心,语言通俗易懂,表演活泼风趣,被誉为“广西的歌舞剧”。

彩调戏的起源与桂林农村的“春社”“秋社”等民俗活动密切相关,农民在节庆时聚在一起,唱山歌、跳舞蹈,逐渐形成了载歌载舞的表演形式,早期彩调戏多为“二小戏”(小丑、小旦)或“三小戏”(小丑、小旦、小生),如《王三打鸟》《阿三戏公爷》《娘送女》等,剧情简单,充满生活气息,表演者无需复杂化妆,身着便装,手持扇子、手帕等道具,在田间地头、晒谷场即可演出,深受农民喜爱。

彩调戏的音乐以“灯调”“路调”为基础,吸收了桂林山歌、民间小调的元素,旋律明快活泼,节奏鲜明,伴奏乐器以胡琴、笛子、锣鼓为主,梆子”和“钹”的运用最具特色,为表演增添了强烈的节奏感,唱腔分“腔”和“调”两类,“腔”用于抒情,如“四平腔”“哭板”;“调”用于叙事,如“诉调”“数调”,语言多采用桂林方言,亲切自然,朗朗上口。

彩调戏的表演风格以“扭、跳、摇、摆”为核心,动作源于劳动生活,如“上山步”“插秧步”“采茶步”,夸张而富有生活情趣,丑角和旦角的表演尤为突出,丑角的“矮步”“扇花”诙谐幽默,旦角的“碎步”“圆场”轻盈优美,如《王三打鸟》中王三的“丑步”和毛姑妹的“旦步”,配合欢快的音乐,将农村青年的爱情故事演绎得妙趣横生。

新中国成立后,彩调戏得到迅速发展,涌现出《刘三姐》《彩虹》等优秀剧目。《刘三姐》最初便是以彩调戏的形式在桂林一带流传,后改编为电影,成为全国知名的文化符号,2006年,彩调戏同样被列入国家级非物质文化遗产名录,桂林市彩调剧团通过创作现代剧目、培养青年演员等方式,让这门“田间艺术”焕发新生。

文场戏:清雅悠远的“曲韵流芳”

除了桂剧和彩调戏,文场戏也是桂林戏曲文化的重要组成部分,文场戏并非传统意义上的“戏曲”,而是一种曲艺形式,因表演时以“文场”乐器伴奏而得名,流行于桂林、柳州、梧州等地,它以唱为主,以说为辅,旋律清雅悠远,被誉为“广西的清音”。

文场戏起源于明末清初,由桂林文人的“雅集”活动演变而来,早期多为文人雅士在茶楼、书斋中演唱的“清曲”,曲目多出自古典诗词、历史故事,如《黛玉葬花》《宝玉哭灵》《岳母刺字》等,唱词文雅,意境深远,清代中后期,文场戏逐渐走向民间,吸收了桂剧、彩调戏的元素,形成了“大调”“小调”“杂调”三大类唱腔,音乐表现力更加丰富。

文场戏的伴奏乐器以“文场”为主,包括扬琴、琵琶、三弦、胡琴、洞箫等,音色清亮,和谐悦耳,扬琴是“主奏乐器”,负责掌控节奏和旋律;琵琶、三弦负责和声;胡琴、洞箫则负责烘托气氛,演唱时,演员身着素雅便装,端坐于舞台中央,边唱边以折扇、手帕为辅助,表演含蓄内敛,注重唱腔的韵味和情感的细腻表达。

文场戏的曲目分为“正本”和“折子”两类。“正本”为长篇故事,如《红楼梦》《西厢记》等;“折子”为短篇片段,如《黛玉葬花》《琴挑》等。《琴挑》是文场戏的经典曲目,讲述了潘必正与陈妙常的爱情故事,唱腔婉转,意境优美,展现了文场戏“以声传情”的艺术特色。

作为曲艺形式,文场戏虽无戏曲的“做打”表演,但其独特的艺术魅力使其成为桂林戏曲文化的重要补充,2008年,文场戏被列入国家级非物质文化遗产名录,桂林市群众艺术馆等机构通过举办培训班、开展“文场戏进校园”等活动,让这门清雅的艺术得到传承与弘扬。

桂林戏曲的传承与创新

在现代化进程中,桂林戏曲面临着传承与发展的双重挑战,为此,当地政府和文化机构采取了一系列措施:加大对非遗传承人的扶持力度,鼓励老艺人带徒传艺,如桂剧传承员李敏、彩调戏传承员黄绍成等,通过“名师带徒”培养青年演员;推动戏曲与现代科技、文旅产业融合,如开发“戏曲+旅游”项目,在桂林阳朔、象山景区等地推出实景戏曲演出,让游客在欣赏山水的同时感受戏曲魅力;还创作了一批现代题材的戏曲剧目,如桂剧《漓江潮》、彩调戏《第一书记》等,将时代精神融入传统艺术,吸引年轻观众。

桂林戏曲剧种对比表

| 剧种名称 | 形成时期 | 音乐特点 | 表演风格 | 代表作品 | 流行区域 |

|---|---|---|---|---|---|

| 桂剧 | 明末清初 | 以弹腔为主,融合高腔、昆腔,唱腔婉转典雅 | 程式化表演,行当齐全,身段规范 | 《打金枝》《穆桂英·挂帅》《梁红玉》 | 桂林、柳州、梧州等地 |

| 彩调戏 | 清代中后期 | 以灯调、路调为基础,节奏明快,语言通俗 | 载歌载舞,动作源于生活,诙谐幽默 | 《王三打鸟》《刘三姐》《阿三戏公爷》 | 桂林、柳州、河池等地 |

| 文场戏 | 明末清初 | 以扬琴、琵琶等“文场”乐器伴奏,旋律清雅 | 以唱为主,表演含蓄,注重韵味 | 《黛玉葬花》《琴挑》《岳母刺字》 | 桂林、柳州、梧州等地 |

相关问答FAQs

Q1:桂林戏曲与其他地方戏曲(如粤剧、川剧)相比,有哪些独特之处?

A1:桂林戏曲的独特性主要体现在三个方面:一是语言,桂剧、彩调戏均以桂林方言为舞台语言,保留了古汉语的入声发音,唱腔中带有“桂林腔”的柔和与婉转;二是音乐融合,桂剧集中原昆曲、弋阳腔与岭南民间音乐于一体,彩调戏则吸收了桂林山歌、民间小调的元素,形成了“南腔北调”交融的特点;三是题材贴近生活,彩调戏多表现农村青年的爱情故事,语言幽默,动作夸张,充满了乡土气息,这与粤剧的“红船文化”、川剧的“变脸绝活”形成鲜明对比。

Q2:游客在桂林如何体验当地的戏曲文化?

A2:游客可通过多种方式体验桂林戏曲文化:一是观看专业演出,桂林市桂剧团、彩调剧团定期在桂林大剧院、漓江剧院等地演出,也可前往阳朔《印象·刘三姐》实景剧场观看融合戏曲元素的演出;二是参与民俗活动,每年农历三月三的“桂林戏曲文化节”期间,可在市中心广场、东西巷等地看到免费的传统戏曲表演;三是体验戏曲DIY,在桂林的非遗工坊(如桂剧文创体验馆),游客可学习戏曲化妆、穿戴戏服,甚至学唱几句桂剧或彩调戏的经典唱段,感受“戏中人”的乐趣。