《状元打更》是中国传统戏曲中经典的公案与爱情题材剧目,广泛流传于川剧、秦腔、京剧等多个剧种,以其跌宕起伏的剧情、鲜明的人物形象和浓郁的市井气息深受观众喜爱,全剧围绕“状元”与“打更”这两个看似身份悬殊的核心元素,构建了一个关于正义、民情与智慧的故事,既有对科举制度的反思,也展现了对清官文化的推崇。

剧情梗概从书生柳逢春进京赶考开始展开,柳逢春出身贫寒,却才华横溢,高中状元后因拒绝权臣严嵩的拉拢,被诬陷“冒名顶替”,不仅被剥夺功名,更被贬为京城更夫,更夫在古代属贱役,需夜间巡街报时,柳逢春从云端跌落泥潭,却并未消沉,他利用更夫的身份便利,深夜走街串巷,体察民间疾苦,逐渐发现严嵩一伙贪赃枉法、残害百姓的证据,在此过程中,他与被严嵩陷害的忠臣之女沈月娥相识相知,二人联手收集罪证,最终在正直官员和百姓的帮助下,揭露严嵩罪行,柳逢春官复原职,与沈月娥喜结连理,故事以善恶有报、正义伸张收场,全剧通过“状元—更夫—清官”的身份转变,巧妙串联起个人命运与家国情怀,既有对黑暗势力的鞭挞,也有对底层民众的关怀。

剧中主要人物形象饱满,各具特色,推动着情节层层递进,为更直观呈现人物关系与功能,可参考下表:

| 角色 | 身份背景 | 性格特点 | 在剧中作用 |

|---|---|---|---|

| 柳逢春 | 贫寒书生/新科状元/更夫 | 正直刚毅、机智坚韧、体察民情 | 主线人物,串联“科举—沉沦—觉醒”弧光 |

| 严嵩 | 朝廷权臣 | 奸诈贪婪、残暴专横 | 反派代表,制造矛盾冲突核心 |

| 沈月娥 | 忠臣之女 | 外柔内刚、聪慧勇敢 | 女主角,与柳逢春共同对抗反派 |

| 王老爹 | 老更夫 | 善良正直、经验丰富 | 辅助角色,体现民间温情与智慧 |

| 百姓群像 | 京城民众 | 胆小怕事却渴望正义 | 衬托社会背景,推动柳逢春觉醒 |

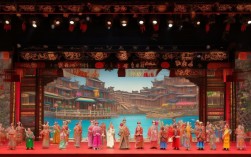

《状元打更》的艺术特色鲜明,充分体现了中国传统戏曲“唱念做打”的融合之美,在唱腔设计上,不同场景采用不同声腔:柳逢春中状元时用高亢激越的“吹腔”展现意气风发,被贬为更夫后转为低沉婉转的“平板”抒发落魄之情,深夜巡街时则融入市井小调,如《更鼓谣》一段,以质朴的唱词和节奏模拟更鼓声,极具生活气息,表演程式上,“打更”动作被高度艺术化,演员通过“托鼓”“击梆”“绕场”“瞭望”等标准化动作,结合眼神与身段,既展现更夫工作的辛劳,又暗喻柳逢春暗中观察的机警,如“三更惊冤”一场,柳逢春听到百姓哭诉严嵩罪行时,从“驻足倾听”到“握拳怒目”,再到“低头沉思”,通过细腻的层次变化,将人物的内心挣扎外化,舞台美术方面,道具以更鼓、灯笼、竹梆为核心,灯光模拟月夜与官府堂内的明暗对比,布景则通过“市井街巷”与“官府大堂”的场景切换,强化身份与环境的冲突,主题上,剧目既肯定了科举制度下“寒门出贵子”的可能性,又批判了其被权贵操控的黑暗,更通过柳逢春“深入民间”的转变,传递了“清官需知民间事”的朴素理念,具有深刻的教育意义。

作为传统戏曲的经典剧目,《状元打更》的流传与演变也折射出中国戏曲的活态传承,早在清代,该剧目就以口头文学和地方小戏的形式在民间流传,20世纪经川剧艺人整理改编,成为川剧高腔的代表剧目之一,名角陈书舫饰演的沈月娥、袁玉堃饰演的柳逢春曾风靡一时,此后,京剧、秦腔、越剧等剧种纷纷移植,各根据自身声腔特点进行调整,如京剧强化了“打更”的武打场面,秦腔则突出了唱腔的高亢悲怆,新中国成立后,该剧目被多次改编为电影、电视剧,其中1983年川剧电影《状元打更》还获得了文化部优秀影片奖,使其影响力从舞台扩展到银幕,该剧目仍是基层剧团的常演剧目,其“小人物大情怀”的故事内核,对当代观众依然具有强烈的吸引力。

FAQs

-

《状元打更》中的“打更”情节有何象征意义?

“打更”不仅是更夫的职业行为,更是柳逢春身份转变与精神觉醒的象征,从状元到更夫,身份的落差让他脱离官场的浮华,真正接触到底层民众的生活;更鼓声既是夜晚的报时信号,也是他倾听民声、收集真相的“耳朵”,这一情节强化了“实践出真知”的主题,暗示只有深入民间,才能真正了解社会疾苦,实现从“书生”到“清官”的成长。

-

该剧目为何能在民间长演不衰?

《状元打更》的长演不衰,源于其多重大众喜爱的元素:一是“善恶有报”的经典叙事,满足了观众对正义的期待;二是“身份反差”的戏剧张力,状元沦为更夫的设定充满戏剧性,易引发共鸣;三是贴近生活的细节,如更夫的唱词、市井的场景,让观众感到亲切;四是积极的价值导向,歌颂了正直、智慧与为民请命的精神,这些特质跨越时代,始终具有现实意义。