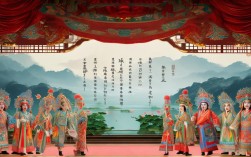

京剧《九江口》作为传统戏曲的经典剧目,以元末群雄争霸的历史为背景,讲述了陈友谅与朱元璋在鄱阳湖一带的激烈交锋,其中张定边忠谏陈友谅、九江口设防御敌的情节跌宕起伏,塑造了张定边这一智勇双全却怀才不遇的悲剧英雄形象,当这门传统艺术以电影形式呈现时,既保留了京剧的程式化美学,又通过电影语言实现了叙事空间的拓展,让经典剧目焕发新的生命力。

从剧情脉络来看,《九江口》聚焦九江口之战前夜,陈友谅因骄纵而拒绝张定边的“十面埋伏”之计,执意孤军深入;张定边虽知败局已定,仍以死相谏,最终在九江口外布下疑阵,延缓了朱元璋的进军,这一过程不仅展现了军事谋略的博弈,更通过张定边与陈友谅的君臣矛盾,折射出忠义与野心、清醒与昏聩的永恒冲突,京剧中的“大段唱腔”和“武戏对打”成为刻画人物的关键——张定边【二黄导板】【原板】的苍凉唱腔,道尽“忠心保主成画饼”的悲愤;而与朱元璋大将的“开打”场面,则以利落的身段和夸张的武打动作,将战场紧张感具象化,既符合京剧“虚实相生”的美学原则,也强化了戏剧张力。

戏曲电影《九江口》在改编中,既尊重舞台艺术的精髓,又融入电影的表现优势,传统京剧以“一桌二椅”象征场景,而电影通过实景拍摄与特效还原,将鄱阳湖的烟波浩渺、九江口的险要地势直观呈现,让观众在“写意”与“写实”间切换,张定边登高眺望的镜头,电影以远景展现湖面水天一色,而舞台版仅凭演员的身段和眼神传递意境,二者各有千秋,电影特写镜头的运用,让演员的细微表情得以放大——张定边闻听陈友谅拒谏时眉间的蹙缩、捋髯时的颤动,都强化了人物的内心挣扎,这是舞台演出难以达到的细腻度,下表对比了舞台版与电影版的核心差异:

| 维度 | 舞台版 | 戏曲电影 |

|---|---|---|

| 场景呈现 | 一桌二椅,虚拟化布景 | 实景拍摄+特效,还原战场环境 |

| 表演细节 | 依赖程式化动作与唱腔,观众需“想象” | 特写镜头捕捉表情、眼神,强化情感冲击 |

| 叙事节奏 | 线性推进,以“唱念做打”分段 | 蒙太奇剪辑,多线索交织,增强戏剧冲突 |

| 观众互动 | 现场共鸣,演员与观众即时反馈 | 镜头语言引导,被动接受,但可反复观看品味 |

戏曲电影《九江口》的意义,不仅在于为传统艺术开辟了传播新径,更在于它证明了“经典”与“现代”并非对立,当京剧的“唱念做打”遇上电影的“镜头语言”,既保留了“国粹”的根与魂,又以更贴近当代观众的方式,让张定边的忠义、陈友谅的骄纵、朱元璋的隐忍跨越时空,引发新的思考,这种“老戏新拍”的尝试,为戏曲传承提供了可复制的范式,也让更多年轻人有机会走近京剧,感受传统艺术的永恒魅力。

FAQs

Q1:戏曲电影《九江口》与舞台演出相比,最大的优势是什么?

A1:最大的优势在于“时空拓展”,舞台演出受限于剧场空间,需通过虚拟化布景和程式化动作引导观众想象;而电影通过实景拍摄、特效还原和镜头语言,直观呈现九江口的战场环境,同时特写镜头能捕捉演员细微的表情和身段细节,让人物内心活动更立体,电影可运用蒙太奇剪辑打破线性叙事,增强戏剧冲突,且能通过跨媒介传播突破地域限制,让更多人接触京剧艺术。

Q2:张定边是《九江口》的核心人物,他的艺术魅力体现在哪里?

A2:张定边的魅力在于“悲剧英雄”的复杂性,他智勇双全(献“十面埋伏”计)、忠心耿耿(明知败局仍死谏),却因陈友谅的昏聩无力回天,这种“知其不可为而为之”的悲壮极具感染力,表演上,老生行当的“唱念做打”被他发挥到极致:苍凉的唱腔传递忠义难酬的愤懑,利落的武打展现武将本色,而眼神与微表情的细腻处理,则让人物从“脸谱化”的英雄变为有血有肉的悲剧形象,折射出传统戏曲“以形传神”的美学高度。