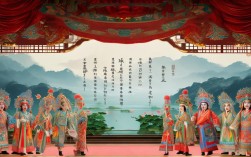

戏曲艺术的空间,是一个融合了物理形态、文化意蕴与观众想象的多维存在,它既非纯粹的现实复刻,也非抽象的概念空谈,而是通过程式化表演、写意化布景与观演互动,构建起一个“虚实相生、小中见大”的独特美学场域,这种空间的构建,根植于中国传统美学“立象以尽意”的哲学思想,以“一桌二椅”为起点,延伸出对天地万物、人生百态的艺术化呈现,成为戏曲区别于其他舞台艺术的核心标识。

从物理形态上看,戏曲舞台空间是极简的,却又是最自由的,传统戏曲舞台不追求写实布景,而是以“守旧”为背景,两侧“出将入相”的场门划分出表演区域,核心道具仅为一桌二椅,但这方寸之地却能通过演员的表演“移步换景”,瞬间切换为金銮殿、沙场、闺房、山林等不同场景,长坂坡》中,赵云怀抱阿骑马突围,仅凭演员的趟马动作、眼神扫视与锣鼓点配合,便让观众感受到千军万马的包围与冲杀的紧张;《秋江》里,陈妙常追赶潘必正,演员以水袖翻飞模拟波浪起伏,以圆场步伐表现行舟速度,舞台上并无一滴水,却让观众身临“春来江水绿如蓝”的意境,这种“以演员为中心”的空间处理,打破了物理时空的局限,使舞台成为“景随情迁、境由心造”的流动空间。

从文化意蕴上看,戏曲空间是伦理秩序与审美趣味的载体,舞台的方位布局暗合传统宇宙观与礼制思想,舞台面南”,象征“面南而王”的尊贵;主角多居舞台中央,体现“中正平和”的儒家伦理;文角站“九龙口”,武角走“踩八字”,则是对人物身份与性格的空间化标识,在京剧《贵妃醉酒》中,杨贵妃的“卧鱼”动作与“三看三笑”的身段,不仅在舞台上勾勒出她的孤独与失落,更通过空间位置的移动(从御座到花丛,再至高台),隐喻其从宠妃到失意者的身份转变,舞台空间成为人物命运的镜像,戏曲空间还融入了传统艺术的时间意识,通过“三五步行遍天下,六七人百万雄兵”的表演,实现“三五步”与“百年史”、“咫尺地”与“万里遥”的时空压缩,形成独特的“时空一体”观演体验。

从观众参与上看,戏曲空间是“半成品”与“再创作”的结合,戏曲从不试图在舞台上复刻现实,而是通过“程式化符号”为观众提供想象线索,引导观众以自己的生活经验填补空间空白,梁祝》中“十八相送”一折,祝英台以“井中照影”“比翼双飞”等比喻暗示情感,舞台并无实景,却因观众对“井”“蝴蝶”等意象的联想,生发出丰富的空间联想,这种“演员创造符号—观众解码意义”的互动,使戏曲空间超越了舞台的物理边界,延伸至观众的审美意识中,形成“台上台下共构空间”的独特现象,正如梅兰芳所言:“戏曲的舞台,是演员与观众共同完成的画作。”

随着时代发展,戏曲空间也在传统基础上不断创新,现代戏曲在保留写意精神的同时,融入现代舞台技术,如《曹操与杨修》用旋转舞台展现人物心理的纠葛,《新龙门客栈》以多媒体投影营造江湖的苍茫感,但这些创新并未背离戏曲“以虚写实”的核心,而是通过科技手段强化程式化表演的表现力,使传统空间美学与当代审美接轨。

| 传统戏曲空间特点 | 现代戏曲空间创新点 |

|---|---|

| 以“一桌二椅”为核心的极简布景 | 多媒体投影拓展视觉层次 |

| 程式化动作构建虚拟场景 | 旋转舞台实现时空流动 |

| 观众参与填补空间空白 | 声光电技术强化情感共鸣 |

| 方位布局暗合伦理秩序 | 打破“第四面墙”增强沉浸感 |

戏曲艺术的空间,是“有形”与“无形”的辩证统一——它以有限的物理形态承载无限的精神意蕴,以程式化的符号激发观众的创造性想象,这种空间美学,不仅是中国传统艺术智慧的结晶,更是戏曲穿越时空、持续焕发生命力的关键所在。

FAQs

Q1:戏曲的“一桌二椅”为何能代表丰富空间?

A:“一桌二椅”是戏曲写意美学的集中体现,其价值不在于道具本身的写实功能,而在于通过演员的表演赋予其多重含义,桌子可视为金銮殿、书案、山石;椅子可转为城楼、门槛、船只,演员通过“搭桥”“跨椅”“登桌”等程式化动作,配合唱念做打,引导观众突破道具的物理限制,在想象中完成空间转换,实现“无景之处生妙境”的艺术效果。

Q2:现代戏曲如何平衡传统空间表达与科技手段?

A:现代戏曲对科技手段的运用始终遵循“服务于写意精神”的原则,而非替代传统程式,多媒体投影可用于渲染气氛(如《新龙门客栈》中的沙漠场景),但人物的核心动作仍需遵循戏曲的“四功五法”;声光电可增强情感冲击(如《曹操与杨修》中“杀驿”一场的光影变化),但人物心理的刻画仍依赖演员的身段与唱腔,科技在此成为“放大器”,而非“替代品”,确保传统空间的“魂”在当代语境下得以延续。