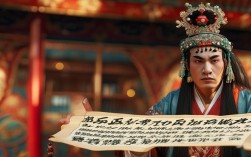

戏曲古装布景中的公堂景,是传统戏曲舞台美术的重要组成部分,以其独特的符号化设计与象征性表达,成为展现古代司法制度、刻画人物性格、推动戏剧冲突的核心场景,公堂景并非对现实公堂的简单复制,而是戏曲“虚实相生”美学原则的集中体现,通过高度凝练的视觉元素,构建出既符合历史语境又充满戏剧张力的空间。

从空间结构看,公堂景通常采用对称式布局,强调中轴线的权威感,舞台正中常设高台,象征“明镜高悬”的公案桌,桌后为背景墙,上方悬挂“明镜高悬”“清正廉明”等匾额,字体多为楷书或隶书,笔法端正,传递出公正严明的意象,公案桌上摆放文房四签(笔、墨、纸、砚)、惊堂木、令牌、签筒等道具,这些物件不仅是审案工具,更是权力的物化符号——惊堂木一响,代表审判开始;令牌掷地,象征发号施令;签筒内的红白签,则关联着案件的判决结果,公案两侧常设“站堂”位置,供衙役、师爷等配角站立,通过队列的整齐与肃穆,强化公堂的威严氛围,背景墙下方或两侧,常以“海水江崖”“松鹤延年”等传统纹样装饰,既寓意江山永固、官运亨通,又通过繁复的纹样与主景的简洁形成对比,丰富视觉层次。

视觉符号的运用是公堂景的灵魂,匾额作为核心符号,其内容直接点明公堂的精神内核,如“忠勇无双”彰显官员品格,“天理昭昭”暗示案件真相,甚至通过匾额的残破或歪斜,暗示官员的腐败或案件的冤屈,形成“以景写人”的戏剧效果,公案桌的材质与造型也暗藏深意:红木公案象征官员的正直,黑漆公案则多与阴险角色关联;案桌的摆放位置若偏移舞台中心,则可能暗示权力失衡或司法不公,色彩选择遵循传统礼制与象征体系:以红、黄、金为主色调,体现皇权与官威;辅以青、黑等冷色,增强肃穆感;衙役服饰的青色、官服的补子图案(如文禽武兽),则进一步强化人物身份与社会等级。

公堂景的功能远不止于背景呈现,更是戏剧叙事的重要载体,在《窦娥冤》《十五贯》等经典剧目中,公堂的灯光设计常随剧情变化:开场时明亮均匀,象征司法的“明镜”;审案时聚焦于官员与被告,形成视觉中心;冤案发生时则转为冷光,通过阴影与明暗对比强化悲剧性,布景中的“屏风”也常作为转场工具,既可遮挡公案表现官员退堂,也可作为“隔断”暗示案件中的权钱交易,如《打严嵩》中,屏风的突然拉开往往伴随戏剧冲突的爆发,这种“景随戏动”的设计,使布景成为“无声的演员”,与表演、唱腔共同推动叙事。

以下是戏曲公堂景主要视觉元素及其象征意义的梳理:

| 视觉元素 | 具体表现 | 象征意义 |

|---|---|---|

| 匾额 | “明镜高悬”“清正廉明”等 | 司法公正、官员品格 |

| 公案桌 | 红木/黑木材质,文房四宝、惊堂木 | 权力中心、审判工具 |

| 签筒 | 红白签排列 | 判决结果、案件性质 |

| 背景纹样 | 海水江崖、松鹤图案 | 江山永固、官运亨通 |

| 衙役站位 | 两侧对称站立,手持水火棍 | 威严秩序、权力辅助 |

| 色彩 | 红、黄、金为主,青、黑为辅 | 官权象征、肃穆氛围 |

相关问答FAQs:

问:戏曲公堂景中的“明镜高悬”匾额为何是常见元素?

答:“明镜高悬”源自“以人为镜,可以明得失”的典故,在戏曲公堂中,它不仅是司法公正的符号化表达,更承担着“戏剧预言”的功能,观众通过匾额的“明镜”意象,可提前预判案件的走向——如清官审案时,匾额常被灯光照亮,暗示真相将大白;若官员腐败,匾额可能被阴影遮挡或倾斜,暗示权力被扭曲,这一符号也符合观众的文化认知,无需台词即可传递“公道自在人心”的价值观,强化了戏曲“寓教于乐”的社会功能。

问:不同剧种在公堂景布景上有哪些差异?

答:不同剧种因地域文化与表演风格不同,公堂景呈现差异化特征,如京剧作为“国剧”,布景追求“写意”与“程式化”,公堂景以简约为主,通过一桌二椅、匾额等核心元素构建空间,强调表演的虚拟性;而昆曲因文辞细腻,布景常更繁复,如《十五贯》中的公堂会加入“听审屏风”“地铺青砖”等细节,增强现实感;地方剧种如川剧,则融入民俗元素,如公案桌旁常设“茶壶茶碗”,体现巴蜀生活气息,衙役服饰也更鲜艳,符合其热闹的表演风格,这些差异既体现了戏曲艺术的多样性,也反映了地域文化对舞台美术的深层影响。