豫剧《南阳关》是传统豫剧经典剧目之一,取材于隋唐演义故事,以隋朝末年忠臣伍云召的悲剧命运为主线,展现了忠义与奸佞的激烈冲突,集唱、念、做、打于一体,充分体现了豫剧艺术的独特魅力,该剧全本结构完整,从人物登场到矛盾激化,再到悲剧高潮,情节跌宕起伏,人物形象鲜明,是豫剧“生行”代表剧目之一,深受观众喜爱。

剧情梗概

《南阳关》故事发生于隋炀帝时期,太师杨素专权,残害忠良,南阳关总兵伍云召乃忠良之后,其父伍建因直言进谏被杨素陷害,满门抄斩,云召幸免于难,被贬守南阳关,杨素之子杨广(隋炀帝)闻云召之妻貌美,命宇文成都押送圣旨,逼云召献出妻子,云召忠贞不屈,怒斩来使,反出南阳关,隋朝派大将宇文成都、韩擒虎等率兵围剿,云召寡不敌众,困守孤城,城破之际,云召不忍百姓受战火之苦,遂自尽身亡,演绎了一出“忠臣遭难,义士悲歌”的壮烈悲剧,全剧通过“伍云召起兵”“困南阳关”“城头自尽”等关键情节,层层递进,将主人公的忠勇与悲愤展现得淋漓尽致。

主要角色分析

《南阳关》的成功离不开丰满的人物塑造,主要角色各具特色,其行当与表演技巧充分体现了豫剧艺术的多样性,以下为剧中核心角色及特点:

| 角色 | 行当 | 人物特点 | 经典唱段/表演 |

|---|---|---|---|

| 伍云召 | 文武老生 | 忠勇刚烈,忠君爱国,最终悲愤自尽 | 《叹五更》《搬兵》《城头自尽》 |

| 宇文成都 | 净角(铜锤花脸) | 勇猛忠义,受命围剿南阳关 | 开打戏、大花脸唱腔 |

| 杨素 | 文丑 | 奸诈阴险,专权误国 | 念白、身段表现阴险 |

| 伍保 | 娃娃生 | 云召家将,忠心耿耿 | 武打、救主情节 |

| 孙安 | 老生 | 正义之士,试图调解矛盾 | 劝谏唱段、文老生表演 |

伍云召作为核心角色,其形象塑造尤为关键,剧中他经历了从“忠臣”到“反将”的转变,前期刚正不阿,后期悲愤交加,文武老生的唱腔与表演需兼顾“文戏”的抒情与“武戏”的激昂,叹五更》一折,通过慢板、二八板等板式变化,将云召被困时的绝望与愤懑表现得淋漓尽致,唱腔苍凉悲壮,极具感染力。

艺术特色

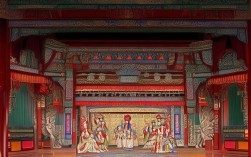

《南阳关》的艺术成就体现在唱腔、表演、音乐、服饰等多个方面,是豫剧“文武兼备”的典范。

唱腔设计

豫剧唱腔以“豫东调”“豫西调”为基础,《南阳关》根据人物情绪灵活运用,伍云召的唱段以“豫西调”为主,旋律低沉婉转,拖腔细腻,适合表现悲愤情绪;武打场面则融入“豫东调”的高亢激越,增强戏剧张力,搬兵》一折,云召求援时的急切与失望通过“快二八”“流水板”的节奏变化展现,唱词通俗口语化,贴近生活。

表演技艺

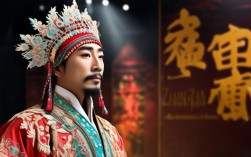

剧中既有文戏的唱念抒情,也有武戏的开打场面,伍云召的“靠把老生”表演尤为突出,扎大靠、翎子功、髯口功等技巧运用娴熟,城头自尽时的“僵尸倒”等绝技更是令人叹为观止,宇文成都的铜锤花脸唱腔洪亮威猛,与云召的对打场面刚劲有力,极具视觉冲击力。

音乐与伴奏

以板胡为主奏乐器,配合梆子、锣鼓等打击乐,形成明快强烈的节奏感,文戏中,二胡、笙等乐器烘托悲凉氛围;武戏中,战鼓、大锣渲染激烈冲突,音乐与表演相得益彰。

服饰与道具

传统戏服严格遵循人物身份:伍云召扎红靠(武将装束),宇文成都黑靠,杨素穿蟒袍戴相貂,道具如马鞭、令旗、大刀等,既写实又写意,增强了舞台表现力。

传承与影响

《南阳关》自清代以来便在豫剧舞台上广为流传,历经数代艺术家的打磨与创新,20世纪,豫剧表演艺术家唐喜成、李斯忠等通过各自的演绎,赋予该剧新的生命力,唐喜成塑造的伍云召以“衰派老生”的沉稳见长,唱腔苍劲有力;李斯忠则注重人物内心刻画,将忠臣的悲愤与无奈展现得入木三分,该剧不仅成为豫剧科班的必修剧目,还被改编为电影、电视剧,影响深远,经典唱段《叹五更》《搬兵》等至今仍被传唱,成为豫剧艺术的标志性符号。

相关问答FAQs

问:《南阳关》的伍云召和京剧《南阳关》的伍云召有何不同?

答:豫剧与京剧的《南阳关》均取材于隋唐故事,但人物塑造与艺术风格存在差异,豫剧伍云召更侧重“文武老生”的悲情色彩,唱腔以豫剧特色板式(如豫西调)为主,表演强调“唱做并重”,情感表达细腻深沉;京剧伍云召则突出“靠把老生”的武戏功底,唱腔以西皮二黄为基础,开打场面更为规范严谨,人物形象更侧重“忠勇刚烈”的英雄气概,豫剧剧情更聚焦云召的家庭悲剧与个人命运,京剧则增加了朝堂斗争的线索,戏剧冲突更为宏观。

问:豫剧《南阳关》中《叹五更》为何成为经典唱段?

答:《叹五更》是伍云被困南阳关时的核心唱段,其经典性主要体现在三方面:一是唱词通俗感人,通过“一更里”“二更里”至“五更里”的递进,以时间线索层层展现云召从愤怒、绝望到自尽的内心变化,情感真挚动人;二是唱腔设计精妙,以豫西调慢板为基础,结合“哭腔”“甩腔”等技巧,旋律苍凉悲壮,拖腔婉转悠长,将忠臣遭际的悲愤感抒发得淋漓尽致;三是表演与唱腔高度融合,演员通过髯口功、眼神等细节,将“唱”与“情”融为一体,使观众产生强烈共鸣,因此成为豫剧老生唱段的“代表作”之一。