在传统戏曲的长河中,刘三姐的故事如同一颗璀璨的明珠,闪耀着民间智慧与善良的光芒。“刘三心疼娃”的情节,虽非所有版本的核心主线,却在多个地方剧种的演绎中成为塑造人物、传递情感的重要篇章,让这位“歌仙”的形象更加丰满动人。

“刘三心疼娃”的情节多发生在刘三姐帮助贫苦百姓的背景下,在广西彩调剧《刘三姐》的某些版本中,曾有地主恶霸抢夺孤儿寡母的粮食,年幼的孩子饿得啼哭不止,刘三姐见状怒不可遏,她不仅用山歌痛斥地主的恶行——“财主心比蛇蝎毒,穷娃眼泪比水多”,更将自己省下的口粮塞给孩子,还教孩子们唱山歌、编竹筐,让他们学会用双手养活自己,这一情节中,刘三姐的“心疼”并非单纯的怜悯,而是带着对弱者的共情与对压迫的反抗——她心疼孩子挨饿,更心疼这世道对穷苦人的不公。

这种“心疼”在不同剧种的演绎中各有侧重,在粤剧《刘三姐》里,曾有地主抢走采茶女的孩子去抵债,刘三姐假扮采茶女混入地主府,用山歌迷惑守卫,趁隙救出孩子,当孩子扑进她怀里大哭时,她轻拍孩子的背,唱着“莫怕黑莫怕惊,三姐给你当娘亲”,唱腔从激昂转为温柔,眼神里的坚毅化作了慈爱,舞台上的光影也随之从阴冷明亮起来,将“心疼”的感染力推向高潮,而在黄梅戏改编的《刘三新传》中,“心疼娃”则体现为对孤儿的抚养:刘三姐在山洞里收留了父母因病去世的放牛娃,白天教他唱山歌、识草药,晚上用破棉袄裹着他,哼着催眠曲,孩子问她:“三姐姐,你为什么对我这么好?”她笑着回答:“因为咱们都是苦水里泡大的,娃,你要好好活着,将来替天下的穷苦人唱出声!”

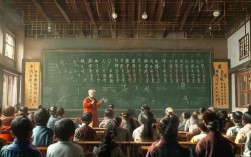

从艺术表现来看,“刘三心疼娃”的情节通过多重手法强化了情感张力,唱腔上,刘三姐的唱段常在高亢的山歌中融入婉转的“哭板”,如“见娃饿我心如绞,恨不能把苦痛都往我身上挑”,用音乐的起伏传递内心的挣扎与疼惜;表演上,演员的眼神、动作极具细节——摸孩子额头时的轻柔、递食物时的急切、面对恶霸时把孩子护在身后的决绝,都让“心疼”有了具象的温度;舞台美术上,破旧的茅屋、补丁摞补丁的衣物与孩子清澈的眼神形成对比,既烘托了苦难,也凸显了善良的可贵。

这一情节的文化内涵同样深远,在封建社会的底层,孩童是弱势中的弱势,刘三姐对“娃”的疼惜,本质是对“人”的尊重,是对“幼吾幼以及人之幼”的民间伦理的践行,她不仅用歌声反抗压迫,更用行动守护希望,让“心疼娃”成为民间英雄“侠骨柔肠”的注脚,正如老艺人常说的:“刘三姐的心里装着穷苦人,连哭声都带着力量。”这种力量,让戏曲故事超越了娱乐,成为传递真善美的载体。

以下是相关问答:

Q1:“刘三心疼娃”的情节在戏曲中如何推动人物形象的塑造?

A1:“刘三心疼娃”通过展现刘三姐对弱者的共情与守护,打破了“反抗者”单一标签,使其形象更具层次,她既有“用山歌斗地主”的勇猛,又有“护孩子如亲儿”的温柔,刚柔并济的特质让人物更真实可感,这种“心疼”不是软弱,而是对生命的珍视,让她从“歌仙”升华为民间正义的化身,也让观众在情感上产生强烈共鸣。

Q2:不同剧种的“刘三心疼娃”情节为何各有差异?这反映了戏曲艺术的什么特点?

A2:不同剧种的差异源于地域文化与表演传统的不同,彩调剧贴近广西民间生活,情节更侧重“帮贫扶弱”;粤剧注重武戏与文戏结合,强化“救孩子”的戏剧冲突;黄梅戏则擅长抒情,突出“抚养孤儿”的温情,这反映了戏曲“一方水土养一方戏”的特点——各剧种在保留核心精神的同时,会融入地方语言、音乐、习俗,形成独特的艺术风格,也让经典故事在不同地域焕发新生。