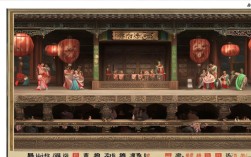

人对戏曲的评价,始终是一个伴随其发展历程的复杂议题,作为中国传统文化的重要载体,戏曲融合了文学、音乐、舞蹈、美术等多种艺术形式,其评价维度也随着时代审美、文化语境与群体认知的差异而不断演变,呈现出多元交织的样貌。

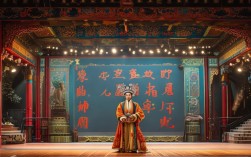

从历史维度看,不同时期对戏曲的认知与评价存在显著差异,元代作为戏曲的成熟期,杂剧与散曲的兴起打破了雅俗艺术的界限,文人阶层虽以“文以载道”为标准,对市井戏曲的“俚俗”有所保留,却也肯定其“关风化”的社会功能,如关汉卿的《窦娥冤》被赞为“即关汉卿《冤苦》已极,更一字不可增减”,而市民阶层则更看重其娱乐性,勾栏瓦舍中的戏曲表演成为重要的精神寄托,所谓“新腔一唱万人开”,明清时期,传奇戏曲的繁荣让评价更趋分化:汤显祖的“临川四梦”因“情至”的哲学思辨被奉为“文采派”高峰,而沈璟等“吴江派”则强调“合律依腔”,主张戏曲的音乐性优先,清代花部雅部的争鸣,更是凸显了审美趣味的阶层差异——雅部昆曲被视为“正声”,花部地方戏则因“通俗直白”被主流文人轻视,却在民间拥有强大生命力。

近代以来,西方文化的涌入让戏曲的评价体系面临重构,改良派人士如汪笑侬提出“移风易俗,辅翼教育”,试图将戏曲改造为启蒙工具;而梅兰芳等表演艺术家则通过“移步不换形”的艺术革新,让戏曲以更精致的面貌走向世界,其表演被评价为“中国古典美的活化石”,但同时,也有激进观点将戏曲视为“封建糟粕”,认为其程式化的表演和陈旧的题材已不适应现代社会,这种“全盘否定”的评价虽显偏颇,却反映了传统艺术在现代性冲击下的困境。

进入当代,对戏曲的评价已从单一的价值判断转向多元的文化审视,从群体角度看,不同受众的评价标准差异显著:老一辈戏迷注重“韵味”与“程式”,认为“唱念做打”的规范是戏曲的灵魂,如程派的“幽咽婉转”、梅派的“雍容华贵”被奉为圭臬;年轻观众则更关注剧情的吸引力、舞美的现代感与传播方式的创新,对戏曲综艺、戏曲电影、短视频等新形式接受度更高,认为“老戏新唱”能让传统艺术焕发新生;专业从业者则从传承与创新的角度出发,既强调“守正”——对经典剧目的复排与非遗技艺的保护,也呼吁“创新”——在音乐、题材、舞台呈现上融入当代审美,如新编京剧《党的女儿》将红色故事与传统程式结合,既保留了戏曲的“神韵”,又传递了时代精神。

从艺术与文化价值维度看,戏曲的评价常聚焦于其“综合性”与“程式美”,唱腔上,京剧的“西皮二黄”、越剧的“弦下板”、川剧的“帮打唱”各具特色,被评价为“声腔艺术的活化石”;表演上,“生旦净丑”的角色分工、“手眼身法步”的规范动作,通过虚拟化的程式(如“趟马”代骑马、“划桨”代行船),构建出“三五步走遍天下,七八人百万雄兵”的写意美学,这种“以形写神”的艺术特质,与西方戏剧的写实主义形成鲜明对比,文化内涵上,戏曲常被视为“伦理的教科书”,如《赵氏孤儿》的忠义、《锁麟囊》的善恶因果、《花木兰》的家国情怀,通过故事传递传统价值观,其教化功能虽在现代社会有所弱化,但作为文化记忆的载体,仍具有不可替代的认同价值。

当代戏曲也面临评价两极化的挑战:随着“非遗保护”的推进,昆曲、粤剧等34个剧种被列入人类非物质文化遗产代表作名录,戏曲的文化地位得到官方与学界的充分肯定;市场萎缩、观众老龄化等问题,让部分人认为戏曲已成为“博物馆艺术”,难以吸引年轻一代,这种“保护”与“发展”的矛盾,本质上是对戏曲“传统性”与“当代性”关系的思考——如何在保留艺术内核的前提下,实现创造性转化,成为评价戏曲当代价值的重要标尺。

为更直观呈现不同群体对戏曲的评价维度,可参考下表:

| 群体 | 关注维度 | 典型评价倾向 | 代表案例 |

|---|---|---|---|

| 老戏迷 | 传统韵味、程式规范 | “唱腔有味,做派有神” | 梅兰芳《贵妃醉酒》的“卧鱼”动作 |

| 年轻观众 | 剧情创新、传播形式 | “戏曲+摇滚很有趣,短视频里的戏腔很好听” | 京剧版《哈姆雷特》、戏曲版《孤勇者》 |

| 专业从业者 | 技艺传承、艺术创新 | “守正不守旧,创新不离根” | 昆曲《1699·桃花扇》的现代舞美 |

| 海外观众 | 文化符号、视觉冲击 | “脸谱和服装是中国美学的极致” | 京剧《三岔口》的黑暗武打场景 |

在多元文化交融的今天,对戏曲的评价已不再是简单的“好”与“坏”,而是对其作为“活态传统”的复杂性的理解——它既是历史的回响,也是当代的艺术实践;既需要守护经典的“原真性”,也需要回应时代的“新需求”,这种动态的评价视角,或许能让戏曲在传承中创新,在创新中延续其生命力。

FAQs

问题1:为什么很多年轻人觉得戏曲“听不懂、不爱看”?

解答:年轻人对戏曲的疏离感主要源于三方面:一是语言障碍,戏曲多使用方言或古语(如京剧的韵白、昆曲的苏白),且唱腔节奏较慢,与短视频时代的快节奏信息接收习惯不符;二是程式认知不足,如“甩袖表悲伤”“跨马表行路”等虚拟化表演,若缺乏了解易被视为“做作”;三是传播渠道单一,传统戏曲多依赖剧场演出,而年轻人更习惯通过社交媒体、流媒体获取内容,近年来,通过“戏曲进校园”、戏曲综艺(《中国戏曲大会》)、戏曲电影(《白蛇传·情》)等形式,已逐步拉近与年轻人的距离,如戏曲版《孤勇者》在短视频平台走红,证明“传统+流行”的融合能有效破圈。

问题2:戏曲创新是否等于“西化”?如何平衡传统与创新?

解答:戏曲创新不等于“西化”,核心在于“移步不换形”——在保留艺术内核(如唱腔韵味、表演程式、文化精神)的基础上,对形式与内容进行符合当代审美的调整,传统内核包括“写意美学”“虚实相生”的艺术原则,以及戏曲承载的伦理观念、人文情怀;创新则可体现在题材拓展(如现代戏《骆驼祥子》)、音乐融合(如交响乐伴奏的《梁祝》)、舞台科技(如全息投影增强沉浸感)及传播方式(如直播、短视频)等方面,青春版《牡丹亭》在保留昆曲水磨腔的基础上,精简篇幅、优化舞美,吸引年轻观众,既未抛弃传统,又赋予了经典新的生命力,是传统与创新平衡的成功案例。