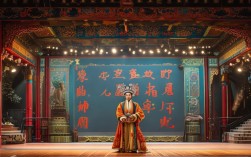

《三击掌》是传统京剧《红鬃烈马》中极具代表性的一折,以其紧凑的戏剧冲突、鲜明的人物塑造和深刻的思想内涵,成为戏曲舞台上久演不衰的经典剧目,全剧以唐代丞相王允之女王宝钏与薛平贵的故事为主线,通过“三击掌”这一核心事件,集中展现了封建礼教下青年男女对自由爱情的追求与封建家长制的激烈碰撞,同时也刻画了王宝钏刚烈不屈、坚守初心的女性形象。

剧情脉络与核心冲突

《三击掌》的故事背景设定在唐代,丞相王允为女儿王宝钏举办“抛绣球选婿”仪式,意图通过此举为女儿匹配高门贵族,王宝钏在抛绣球时,偏偏看中了身份低微却才华横溢的薛平贵(时为乞丐),绣球不偏不倚落于其怀中,王允得知后勃然大怒,认为薛平贵“辱没门楣”,坚决反对这门婚事,要求王宝钏退婚另嫁。

剧情的核心冲突由此展开:王宝钏深知薛平贵虽出身贫寒,却胸怀大志、品行端正,认定他是不负托付的良人,因此坚决不从父命,王允以父权相压,先后以“相府千金”“父母之命”“门当户对”等封建伦理规劝女儿,甚至以断绝父女关系相威胁,王宝钏则据理力争,强调“婚姻大事当自主”“人品贵过门第”,毫不妥协。

在激烈的争执中,王宝钏提出以“击掌”为誓:若父亲执意拆散姻缘,她便与父亲击掌三下,从此恩断义绝,脱离父女关系,王允认为女儿此举荒唐至极,却在王宝钏的坚决态度下一时激愤,应下击掌之约,两人先后三次击掌,每一次击掌都伴随着情感的递进与矛盾的激化:第一次击掌,王宝钏含泪却坚定;第二次击掌,王允怒不可遏,王宝钏决绝转身;第三次击掌,王宝钏高声道“击掌三断父女情”,彻底与封建家庭决裂,王宝钏脱去华服,换上布衣,离开相府,搬至寒窑苦守,等待薛平贵归来。

艺术特色与表演亮点

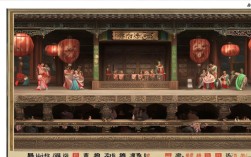

《三击掌》作为戏曲折子戏,在艺术表现上融合了唱、念、做、打等多种表演形式,通过细腻的程式化动作和富有感染力的唱腔,将人物内心世界展现得淋漓尽致。

(一)行当鲜明,人物塑造立体

剧中主要人物行当分工明确,各具特色:王宝钏为“青衣”行当,表演以唱功和身段为主,突出其温婉中带刚烈的性格;王允为“老生”行当,注重念白和做派,通过捋髯、拍案等动作展现其封建家长的威严与固执;丫鬟等配角虽戏份不多,但也起到推动剧情、烘托氛围的作用。

(二)唱腔设计,情感表达充沛

唱腔是《三击掌》的灵魂,王宝钏的唱段以西皮、二黄为主调,既有表达坚定信念的【西皮流水】(如“非是女儿忤逆了父”),也有抒发内心悲愤的【二黄导板】(如“老爹爹不必怒气发”),旋律跌宕起伏,情感层层递进,王允的唱腔则多为苍劲沉郁的【西皮散板】,如“相府女儿千金体”,通过板式变化展现其作为父亲的愤怒与无奈。

(三)身段动作,戏剧冲突外化

“击掌”作为核心动作,被赋予了极强的戏剧张力,三次击掌在力度、节奏和情感上均有区别:第一次击掌,王宝钏微微侧身,手掌轻抬,带着试探与不舍;第二次击掌,她直视父亲,手掌用力,眼神决绝;第三次击掌,她后退一步,双手高举,掌掌击出如利刃斩断情丝,配合甩袖、顿足等身段,将“恩断义绝”的悲壮感推向高潮,王宝钏脱去嫁衣、换上布衣的动作,通过“脱褶子”“系腰裙”等程式化表演,象征其与封建阶级的彻底决裂。

(四)舞台调度,简洁而富有深意

全剧舞台调度以“一桌二椅”的传统戏曲布景为基础,通过人物位置的移动展现矛盾变化:王允多坐于案后,象征其权力的稳固;王宝钏则时而跪地哀求,时而挺立抗争,通过高低位置的对比,凸显父女间地位的悬殊与力量的对抗,最终王宝钏转身离去的背影,在简洁的舞台背景下留白,给观众留下无限遐想空间。

文化内涵与时代价值

《三击掌》虽为传统戏曲,但其蕴含的文化内涵具有超越时代的价值。

它深刻揭示了封建礼教对人性的压抑,王允以“门当户对”为由拆散女儿婚事,是封建家长制和阶级观念的典型体现,而王宝钏的反抗,则是对“父母之命,媒妁之言”的婚姻制度的挑战,体现了青年男女对自由恋爱和自主婚姻的向往。

王宝钏的形象塑造具有进步意义,她不仅是“贤妻良母”的典范,更是一位具有独立意识的女性——她敢于反抗父权、坚守爱情,甚至不惜放弃优渥生活,寒窑苦守十八年,这种“刚烈不屈”的精神,在古代社会中尤为可贵,也激励着后世女性追求人格独立与平等。

剧中“击掌”的象征意义超越了个人恩怨,成为“承诺”与“决裂”的仪式化表达,三次击掌不仅是父女关系的断裂,更是王宝钏与封建传统价值观的决裂,象征着个体对命运的抗争与对自我价值的坚守。

相关问答FAQs

Q1:《三击掌》中王宝钏“三击掌”的动作在表演中有哪些细节讲究?

A1:“三击掌”是全剧的核心动作,表演中需注重情感递进与节奏变化,第一次击掌时,演员多采用“缓抬手、轻击掌”的动作,配合眼神的躲闪与微微哽咽,表现王宝钏对父亲的不舍与内心的挣扎;第二次击掌时,动作加快、力度加重,眼神由躲闪转为直视,体现其态度的坚决;第三次击掌则需“高抬手、猛击掌”,配合甩袖、顿足等身段,唱腔也转为高亢激昂,象征恩断义绝的决绝,三次击掌的间距、角度均有讲究,需通过舞台调度形成视觉冲击,让观众直观感受到人物情感的爆发。

Q2:王宝钏“寒窑苦守十八年”的情节在《三击掌》中为何重要?它与“三击掌”有何内在联系?

A2:“寒窑苦守十八年”是《三击掌》后王宝钏命运的延续,也是对其“三击掌”决心的最终印证。“三击掌”是她与封建家庭决裂的起点,而“苦守十八年”则是她用行动践行承诺的过程——既然已与父亲断绝关系,她便独自承担生活的艰辛,等待薛平贵归来,这一情节不仅强化了王宝钏“刚烈守信”的人物形象,也深化了“爱情超越门第”“坚守战胜命运”的主题,从戏剧结构看,“三击掌”是冲突的爆发点,“苦守十八年”是冲突的结果,两者共同构成了王宝钏人生的核心叙事,使其形象更加丰满、更具感染力。