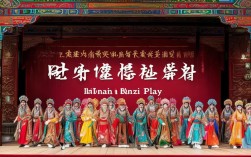

嘉靖宫变作为明代宫廷史上的重大事件,因其充满戏剧性的冲突与人性张力,成为传统戏曲中经久不衰的题材,戏曲演绎往往以历史为骨,以艺术为翼,通过层层递进的剧情,将一场底层宫女的绝望反抗与封建皇权的残酷镇压展现得淋漓尽致,既还原了历史的沉重,也赋予了人物鲜活的情感与命运轨迹。

剧情的起常常从嘉靖帝朱厚熜的昏聩暴虐切入,嘉靖二十一年(1542年),帝因沉迷修道、长期服用丹药,性情愈发乖戾,不仅频繁责罚宫人,甚至以“采补”之术残害宫女,宫女们身处深宫,生命如草芥,每日忍受皮肉之苦与精神摧残,积怨如火山般蓄势待发,以杨金英为首的十数名宫女,因不堪凌辱,暗中串联,决定铤而走险——用黄绫布勒死嘉靖帝,试图以“清君侧”之名改变命运,这一阶段的剧情,通过宫女们在夜色中的密谋、对生死的挣扎与决绝,将底层民众的反抗意识与封建压迫的尖锐矛盾推向前台,为后续的宫变高潮埋下伏笔。

剧情的急转直发生在嘉靖帝熟睡的乾清宫,嘉靖二十一年十一月二十一日深夜,杨金英、张金莲等宫女趁帝服用丹药熟睡,潜入寝宫,以黄绫布套住其脖颈,合力拉扯,因慌乱中打结失误,嘉靖帝虽窒息昏迷却未即刻毙命,宫变陷入混乱,同谋的宫女张金莲临阵退缩,跑去报告方皇后,皇后闻讯大惊,火速带人赶到,镇压宫变,这一段是剧情的高潮,戏曲通过急促的锣鼓、凌乱的唱腔与身段,将宫女们行刺时的紧张、失误后的恐慌,以及皇后带兵闯入的压迫感交织在一起,营造出惊心动魄的戏剧张力,嘉靖帝虽侥幸逃生,但宫变已成定局,剧情随之转入残酷的清算阶段。

宫变后的剧情,围绕“秋后算账”展开,尽显封建皇权的冷酷,方皇后主导审讯,杨金英、邢翠莲等直接参与者被处以极刑“凌迟处死”,其余宫女或被杖毙、或被赐死,牵连者甚众,值得注意的是,戏曲中常加入“端妃曹氏”与“宁嫔王氏”的支线——二人与宫女无直接关联,但因貌美遭嘉靖帝猜忌,方皇后为铲除异己,诬陷其参与宫变,最终二人亦惨遭毒手,这一情节的加入,不仅丰富了人物关系,更揭示了宫廷斗争中“欲加之罪,何患无辞”的黑暗本质,使剧情在个体悲剧之外,增添了 systemic oppression 的反思,嘉靖帝虽保住性命,却因宫变惊魂未定,移居西苑,更加沉迷修道,不问朝政,间接导致严嵩专权,明朝由盛转衰的伏笔就此埋下。

以下为戏曲中嘉靖宫变主要人物及命运简表:

| 人物 | 身份 | 剧情中的角色与命运 |

|---|---|---|

| 杨金英 | 宫女 | 宫变主谋,行刺时打结失误,被凌迟处死 |

| 张金莲 | 宫女 | 行刺中退缩告密,后被杖毙 |

| 方皇后 | 中宫皇后 | 镇压宫变,借机铲除端妃、宁嫔,病逝于大火 |

| 端妃曹氏 | 妃嫔 | 被诬陷参与宫变,被勒死 |

| 嘉靖帝朱厚熜 | 皇帝 | 遭宫女行刺未死,移居西苑,更加沉迷修道 |

嘉靖宫变的戏曲剧情,以一场失败的反抗为切入点,既展现了底层个体在封建制度下的绝望与挣扎,也暴露了最高权力圈的腐朽与残暴,通过宫女的“以卵击石”与皇权的“血腥清算”,戏曲不仅还原了历史的惊心动魄,更以艺术化的手法,引发观众对权力、人性与命运的深刻思考,使其成为传统戏曲中兼具历史厚重感与戏剧感染力的经典题材。

FAQs

Q1:戏曲中的嘉靖宫变与史实有哪些主要差异?

A1:戏曲在史实基础上多有艺术加工,史载宫变参与者为杨金英等16名宫女,戏曲中常简化为以杨金英为核心的少数人;端妃、宁嫔被诬陷致死是史实,但戏曲中常增加其与方皇后的直接冲突,强化戏剧矛盾;行刺细节(如黄绫布的使用、打失误的偶然性)在戏曲中被放大,以增强紧张感,而历史背景(如嘉靖沉迷修道、宫人积怨)则通过唱词、旁白等艺术化呈现,而非严格按时间线叙述。

Q2:戏曲如何通过人物塑造体现嘉靖宫变的悲剧性?

A2:戏曲通过多重对比凸显悲剧性:一是宫女的“弱”与皇权的“强”对比,杨金英等底层宫女以生命为赌注反抗,却因组织松散、经验不足失败,凸显个体在体制压迫下的渺小;二是嘉靖帝的“昏”与宫女的“惨”对比,帝因沉迷丹药虐待宫人,最终引发报复,却以更残酷的手段镇压,暴露封建专制的非理性;三是方皇后的“权”与端妃的“冤”对比,皇后借宫变排除异己,端妃无辜丧命,展现宫廷斗争的残酷无情,这些人物命运的交织,使悲剧不仅是个体的,更是时代的。