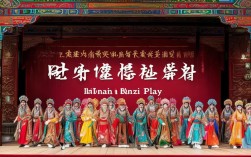

2016年新年戏曲晚会于2015年12月30日晚在人民大会堂隆重举行,由文化部、国家广播电影电视总局、北京市人民政府、中国文学艺术界联合会联合主办,以“盛世华章·2016”为主题,汇聚了全国十余个戏曲剧种的名家新秀,既展现了传统戏曲的艺术魅力,也融入了新时代的文化创新,为观众呈现了一场兼具经典传承与时代气息的戏曲盛宴。

晚会以“传承经典、共谱华章”为核心,既保留了戏曲艺术的精髓,又通过创新编排让古老艺术焕发新生,演出在气势恢宏的开场歌舞《盛世华章》中拉开帷幕,随后京剧、昆曲、越剧、黄梅戏、豫剧、川剧、粤剧、秦腔、评剧、河北梆子等剧种的经典选段轮番登场,涵盖了生旦净丑各个行当,充分展现了中国戏曲的多样性与包容性。

在剧目编排上,晚会既有传统骨子老戏,也有新编小戏和创新演绎,京剧作为“国粹”,当晚的表现尤为亮眼:于魁智、李胜素联袂演绎的《智取威虎山》选段“朔风吹”,高亢激越的唱腔结合交响乐伴奏,将现代革命题材与京剧程式完美融合;孟广禄、李军合作的《铡美案》选段“包龙图打坐在开封府”,则展现了铜花脸的浑厚唱腔与老生的沉稳做派,彰显了京剧艺术的正统地位,昆曲作为“百戏之祖”,由史敏表演的《牡丹亭·游园》选段,以细腻的身段、婉转的唱腔,再现了杜丽娘的闺阁情思,水袖翻飞间尽显古典美学韵味,地方戏的精彩演绎同样令人印象深刻:单仰萍的越剧《梁祝·十八相送》,吴侬软语中传递出梁祝的纯真情感;何赛飞、黄新德带来的黄梅戏《天仙配·路遇》,用活泼的唱腔与互动,让“七仙女下凡”的经典故事充满生活气息;川剧演员任庭芳则以《变脸》绝活点燃全场,瞬息万变的脸谱技艺引得观众阵阵喝彩。

晚会的创新之处在于打破了传统戏曲演出的单一形式,通过多媒体技术与舞台艺术的结合,增强了视觉冲击力和沉浸感,京剧交响套曲《京城大运河》片段中,LED屏上流淌的运河画卷与演员的唱腔相得益彰,将历史文脉与艺术表达融为一体;新编小戏《小镇》选段则以现代为背景,用戏曲语汇讲述基层干部的故事,展现了戏曲艺术在现实题材创作中的生命力,晚会还特别设置了“名家新秀同台”环节,谭孝曾、王蓉蓉、李海燕等老艺术家与杨少彭、张建峰等中青年演员共同登台,通过师徒接力、流派展示,体现了戏曲艺术的代际传承。

演员阵容堪称“星光熠熠”,既有德艺双馨的老艺术家,也有崭露头角的新生力量,京剧名家李维康、耿其昌虽未登台,但通过视频寄语表达了对戏曲传承的期许;越剧演员赵志刚、茅威涛则带来了《陆文龙·归宋》选段,尹派与徐派的唱腔交相辉映,展现了越剧流派艺术的魅力,地方戏演员们更是带来了各具特色的剧目:秦腔《火焰驹·打路》中,李发劳的激越唱腔展现了秦腔的高亢;粤剧《帝女花·香夭》中,倪惠英、欧凯明则以华丽的服饰与婉转的唱腔,呈现了岭南戏曲的精致。

晚会的成功举办,不仅为新年增添了浓厚的文化氛围,更彰显了戏曲艺术在当代社会的生命力,通过国家级平台的展示,传统戏曲吸引了更多年轻观众的关注,为戏曲的传承与发展注入了新的活力,正如文化部负责人所言:“新年戏曲晚会是连接传统与现代的桥梁,我们要让戏曲艺术在新时代焕发出更加绚丽的光彩。”

以下是关于2016年新年戏曲晚会的相关问答:

FAQs

问:2016年新年戏曲晚会有哪些创新之处?

答:晚会的创新主要体现在三个方面:一是艺术形式的融合,将京剧、昆曲等传统戏曲与交响乐、多媒体技术结合,如京剧交响套曲《京城大运河》通过LED屏呈现历史场景,增强视觉感染力;二是题材的拓展,不仅有传统经典剧目,还推出了新编小戏《小镇》,用戏曲语汇讲述现代故事;三是传承方式的创新,设置“名家新秀同台”环节,让老艺术家与中青年演员共同演绎,实现流派与技艺的代际传递,同时通过视频寄语、跨界合作等形式,拉近戏曲与观众的距离。

问:晚会为何选择多个地方剧种参演?有何意义?

答:晚会选择十余个地方剧种参演,旨在展现中国戏曲“百花齐放”的多样性,中国戏曲剧种丰富,各具地域特色,如京剧的雍容、昆曲的典雅、越剧的柔美、秦腔的高亢,地方剧种的集中呈现,让观众在一台晚会中领略到中华文化的多元魅力,此举的意义在于:一是保护与传承地方戏曲文化,许多地方戏面临传承困境,国家级平台的展示能提升其社会关注度;二是促进不同剧种间的交流互鉴,推动戏曲艺术的融合发展;三是让观众认识到戏曲并非“京剧一家独大”,而是由各具特色的地方戏共同构成的丰富体系,增强文化自信。