中国戏曲作为中华优秀传统文化的瑰宝,是世界三大古老戏剧体系之一,历经千年发展,融合文学、音乐、舞蹈、美术、武术等多种艺术形式,承载着中华民族的历史记忆、审美情趣、道德观念和精神追求,其文化价值不仅体现在艺术层面的独特创造,更在于对社会、历史、民族的深层塑造与传承,是中华文明绵延不息的重要载体。

从历史传承维度看,戏曲是中国社会发展的“活化石”,自原始社会的歌舞萌芽,到汉代百戏的初步成型,唐代参军戏、踏摇娘的娱乐化发展,宋代南戏、杂剧的市民化转向,元代杂剧的鼎盛繁荣,明清传奇的精致成熟,再到近代京剧的形成与地方戏的百花齐放,戏曲始终与时代同频共振,不同时期的剧目如元杂剧《窦娥冤》《西厢记》、明清传奇《牡丹亭》《长生殿》、现代京剧《红灯记》等,不仅记录了特定时代的社会风貌、生活习俗和伦理观念,更通过口传心授的传承方式,将历史事件、人物故事、民间智慧代代相传,昆曲被称为“百戏之祖”,其600多年的历史中,保存了大量宋元南戏和元杂剧的遗韵,堪称中国戏曲史的“活标本”,为研究古代文学、音乐、服饰等提供了鲜活的范本。

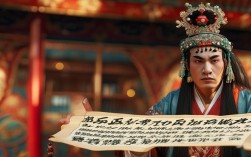

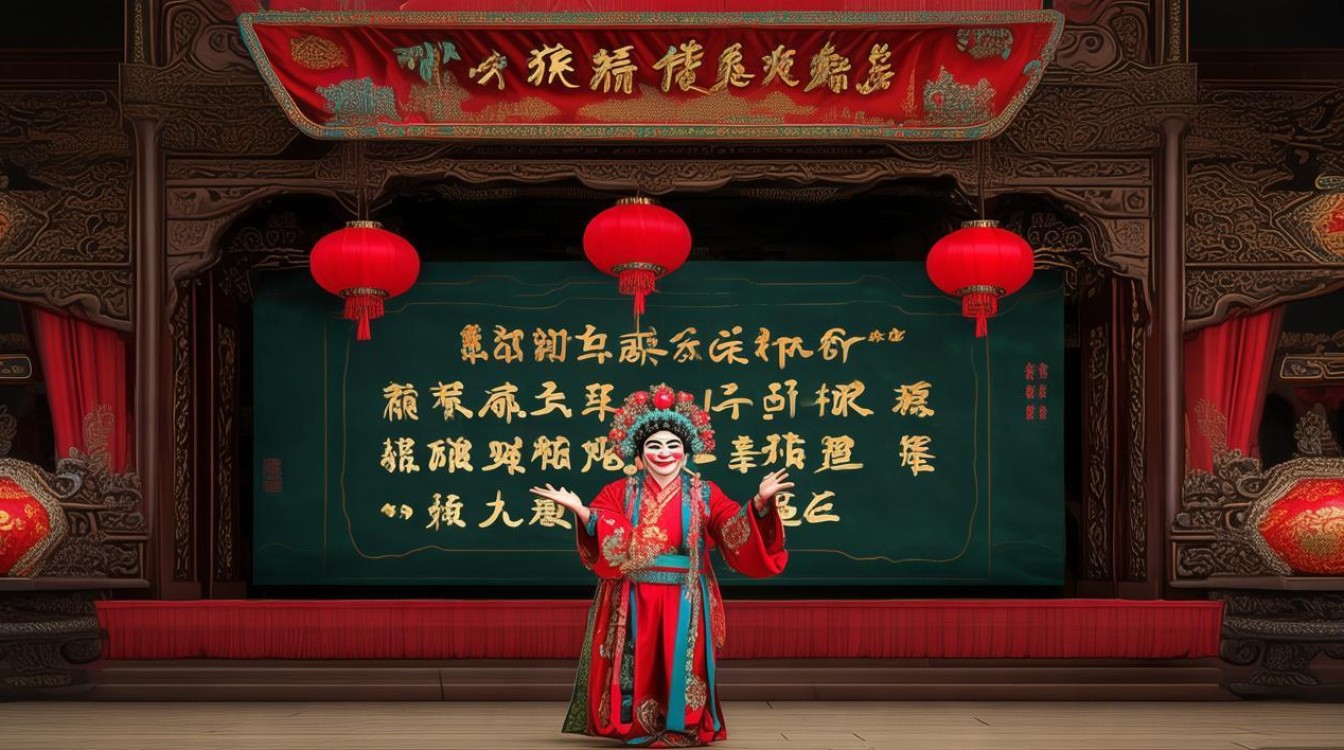

艺术审美价值是戏曲最直观的文化标识,戏曲以“唱、念、做、打”为核心表演体系,通过程式化、虚拟性、写意性的艺术手法,构建了独特的审美世界,唱腔上,各剧种因地域文化差异形成不同风格:京剧的西皮二黄高亢激昂,越剧的婉转柔美抒情,豫剧的豪放粗犷质朴,黄梅戏的明快通俗接地气,共同构成中国戏曲音乐的“百花园”,念白方面,韵白与方言白结合,既讲究字正腔圆,又保留地域语言特色,如京剧的韵白庄重典雅,川剧的方言白诙谐幽默,表演上,“做”的身段(如兰花指、水袖功)和“打”的武打(如翻跟头、刀枪把子)均经过高度提炼,将生活动作艺术化,如《拾玉镯》中孙玉姣的喂鸡、穿针引线等动作,通过虚拟表演和细腻表情,让观众感受到少女的娇羞与灵动,脸谱与服饰更是戏曲视觉审美的精髓,脸谱通过色彩区分人物性格(红忠、黑直、白奸、蓝勇、绿莽),服饰则通过蟒袍、官衣、褶子等象征身份地位,形成“观其表而知其人”的直观审美,这种将生活提炼为程式、将现实升华为写意的艺术创造,体现了中国人“虚实相生、形神兼备”的哲学思想。

| 表演形式 | 艺术特点 | 经典剧目举例 |

|---|---|---|

| 唱 | 唱腔多样,讲究“字正腔圆”,结合地域方言形成剧种特色 | 京剧《霸王别姬》(西皮二黄)、越剧《梁山伯与祝英台》(弦下腔) |

| 念 | 韵白与方言白结合,兼具音乐性与生活性 | 川剧《情探》(韵白)、昆曲《牡丹亭》(念白如诗) |

| 做 | 身段程式化,虚拟性与写实性结合,如“兰花指”“水袖功” | 京剧《贵妃醉酒》(卧鱼、衔杯)、昆曲《游园惊梦》(水袖翻飞) |

| 打 | 武打套路化,融合武术与舞蹈,刚柔并济 | 京剧《三岔口》(摸黑打)、粤剧《林冲夜奔》(枪花翻腾) |

社会教化价值是戏曲功能性的重要体现,传统戏曲多取材于历史故事、民间传说和文学经典,通过善恶有报、忠孝节义等主题传递伦理道德观念。《赵氏孤儿》中程婴的舍生取义、《岳母刺字》中岳飞的精忠报国、《锁麟囊》中薛湘灵的乐善好施,均以艺术化的方式塑造了忠臣、孝子、义士、贤妇的形象,潜移默化地影响着民众的价值取向,旧时戏曲是大众最主要的娱乐形式,“高台教化”使其成为社会道德教化的重要载体,甚至官府会通过禁演某些“诲淫诲盗”的剧目来规范社会风气,即使在当代,新编戏曲如豫剧《焦裕禄》、话剧《茶馆》等,仍通过现实题材传递时代精神,发挥着“文以载道”的社会教育功能。

文化认同价值是戏曲凝聚民族情感的核心纽带,戏曲中蕴含的中华传统美学精神、伦理观念和生活方式,是海内外华人文化认同的重要符号,海外唐人街的戏曲演出常成为华人思乡的情感寄托,京剧脸谱、戏曲服饰等元素也频繁出现在国际文化交流活动中,成为中华文化的代表,梅兰芳的京剧表演曾轰动欧美,让世界见识到中国戏曲的魅力;“戏曲进校园”“戏曲进社区”活动,通过让年轻人接触戏曲,增强其对传统文化的认同感和自豪感,在全球化背景下,戏曲作为“讲好中国故事”的重要载体,以其独特的艺术形式向世界传递中华文化的精神内核,促进中外文明互鉴。

创新发展价值是戏曲在新时代延续生命力的关键,面对多元文化的冲击,戏曲界在保留传统精髓的基础上,积极探索创新路径:一是内容创新,将现代题材改编为戏曲,如舞剧《永不消逝的电波》、沪剧《敦煌女儿》,让古老艺术反映当代生活;二是形式创新,融合现代舞台技术(如多媒体、声光电),增强视觉冲击力,如京剧《赤壁》运用旋转舞台营造战争氛围;三是传播创新,通过短视频平台(如抖音“戏曲挑战赛”)、直播等形式吸引年轻观众,让戏曲“破圈”传播,这些创新不是对传统的背离,而是在坚守“写意性”“程式化”等核心美学原则基础上的与时俱进,确保戏曲文化在当代社会焕发新的生机。

中国戏曲的文化价值是多维度的:它既是历史的见证者,传承着中华文明的基因;又是艺术的创造者,展现着独特的审美智慧;更是精神的凝聚者,塑造着民族的文化认同,在新时代传承与发展戏曲文化,不仅是对历史的尊重,更是对未来的文化担当,让这门古老艺术继续滋养民族心灵,为人类文明贡献中国智慧。

FAQs

Q1:中国戏曲与其他古老戏剧(如古希腊悲剧、印度梵剧)相比,有哪些独特之处?

A1:中国戏曲的独特性主要体现在三方面:一是综合性,将唱、念、做、打等多种艺术形式融为一体,而古希腊悲剧侧重歌队、台词和舞蹈的单一结合,印度梵剧则更强调歌舞和宗教仪式;二是虚拟性,通过程式化表演模拟生活场景(如摇桨代船、挥鞭代马),形成“三五步行遍天下,六七人百万雄兵”的写意美学,这与古希腊悲剧的写实舞台、印度梵剧的具象化布景形成对比;三是地域多样性,全国有360多个剧种,各具方言和音乐特色,而古希腊悲剧仅有雅典悲剧体系,印度梵剧也因伊斯兰入侵而中断传承。

Q2:普通人如何更好地欣赏和理解中国戏曲?

A2:可从三方面入手:一是“入门看热闹”,先从经典剧目或知名选段开始,如京剧《贵妃醉酒》、越剧《梁祝》,关注演员的表演(如水袖功、翻跟头)和唱腔旋律,感受其直观美感;二是“进阶看门道”,了解戏曲的基本知识,如“生旦净丑”的角色分类(生为男性角色,旦为女性,净为花脸,丑为喜剧角色)、脸谱色彩含义(红忠、白奸、黑直)、程式动作(如“起霸”表现武将出场、“圆场”表现行程),结合剧情理解人物情感;三是“结合现代传播”,通过纪录片(如《中国戏曲》)、短视频(如戏曲演员的“反差萌”表演)了解戏曲背后的故事,或参加戏曲工作坊体验身段学习,逐步感受其文化魅力。