在当下影视创作多元融合的浪潮中,戏曲电影作为传统文化与现代媒介碰撞的产物,正以崭新的姿态回归大众视野。《凤落梧桐》以其独特的艺术表达与深厚的文化底蕴,成为近年来戏曲电影领域不可多得的佳作,这部作品不仅是对传统戏曲艺术的忠实传承,更是一次大胆的创新突破,让观众在光影流转中,重新感受古典艺术的魅力与时代生命力。

《凤落梧桐》改编自经典京剧剧目《凤还巢》,但并未拘泥于原作的框架,而是以“梧桐”为核心意象,对故事进行了现代化的重构与深化,影片背景设定在民国初年,正值新旧文化交替、社会动荡变革之际,讲述了梨园名角沈梧桐(由京剧名家王蓉蓉饰演)在经历家族变故、情感波折后,坚守戏曲初心,最终在艺术与人生的“梧桐”下寻得归宿的故事,相较于原作中才子佳人的团圆套路,《凤落梧桐》更侧重于对女性命运的探讨与对艺术精神的礼赞,沈梧桐不再是被动等待救赎的“凤”,而是主动扎根现实、以艺术对抗时代洪流的“梧桐”——她既象征传统文化的坚守者,也寓意着在困境中顽强生长的生命力量。

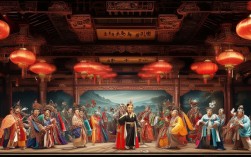

影片的视听语言堪称一大亮点,传统戏曲的程式美学与电影技术的细腻表达在此完美融合,为展现戏曲艺术的精髓,导演在镜头运用上独具匠心:既有全景式舞台呈现,还原“唱念做打”的完整韵律,又有特写镜头捕捉演员的眼神流转、水袖翻飞,将戏曲表演中的“无声不歌、无动不舞”具象化,沈梧桐在戏台上演绎《贵妃醉酒》一折时,镜头从全景切换至面部特写,王蓉蓉的眼神中既有贵妃的雍容,又暗藏角色内心的孤寂,戏曲的“虚拟”与电影的“写实”在此达成平衡,而在音乐配乐上,影片以京剧西皮二黄为主干,融入交响乐与民国小调元素,既有“夜深沉”的铿锵锣鼓,也有《梧桐雨》的婉转弦乐,传统声腔与现代编曲的碰撞,既保留了戏曲的“原汁原味”,又增添了电影的情感张力。

在服装与布景设计上,《凤落梧桐》更是精益求精,服装团队参考了大量民国戏曲服饰史料,沈梧桐的戏服既有传统“帔”“靠”的庄重,又融入了改良旗袍的元素,领口、袖口的纹样暗合“凤栖梧桐”的主题,色彩上以月白、墨蓝为主,既符合角色清冷孤傲的气质,又与影片“乱世中的坚守”基调相呼应,布景方面,影片搭建了1:1的复古戏台,斑驳的木纹、悬挂的“出将入相”幕布,每一处细节都还原了老北京戏园子的风貌;而沈梧桐居住的“梧桐院”,则通过枯荣交替的梧桐树、青石板路上的苔痕,隐喻着人物命运的起伏与艺术的生生不息。

| 对比维度 | 传统戏曲舞台呈现 | 《凤落梧桐》电影改编 |

|---|---|---|

| 空间处理 | 虚拟化、写意性(一桌二景) | 实景与虚拟结合(戏台写实,内心戏写意) |

| 镜头语言 | 固定视距,观众自主聚焦 | 多机位切换,特写与长镜头交替运用 |

| 音乐配乐 | 现场伴奏,以打击乐、弦乐为主 | 交响乐+戏曲声腔,加入环境音增强代入感 |

| 叙事节奏 | 以“唱段”为核心,节奏相对固定 | 电影化剪辑,穿插闪回与平行叙事 |

| 角色塑造 | 类型化、脸谱化 | 深化内心戏,展现人物复杂性与成长弧光 |

影片的主题思想在“凤落梧桐”的意象中层层展开。“凤”象征理想与才华,“梧桐”则是现实与土壤,唯有将才华扎根于现实的土壤,方能实现真正的“凤栖”,沈梧桐的成长轨迹,正是对这一主题的最好诠释:她最初因父亲的保守而压抑自我,后因恋人的误解而心灰意冷,甚至在战乱中失去舞台,但她始终未放弃对戏曲的热爱——她在街头教孩童唱戏,用微薄收入资助戏班,最终在新中国的文艺政策下,让传统戏曲重焕生机,这一过程不仅是个人的奋斗史,更是传统艺术在时代变革中寻找新生的隐喻,正如影片中老班主所言:“戏比天大,但戏根在民”,艺术的生命力永远与人民的需求紧密相连。

演员的表演是《凤落梧桐》的灵魂所在,王蓉蓉作为京剧程派传人,将沈梧桐的刚柔并济演绎得淋漓尽致:她的唱腔苍劲有力,既有程派“脑后音”的穿透力,又融入了女性角色的细腻婉转;身段上,无论是“卧鱼”的轻盈,还是“起霸”的沉稳,都展现出深厚的戏曲功底,而青年演员朱强饰演的革命青年林文轩,则突破了传统小生的刻板印象,通过眼神中的坚定与犹豫,展现了新旧时代青年在理想与现实间的挣扎,两人的对手戏没有过多的台词,却通过一个眼神、一个手势,传递出复杂情感,让观众感受到戏曲“以形传神”的魅力。

从文化价值来看,《凤落梧桐》不仅是对京剧艺术的推广,更是一次对“传统如何现代化”的积极探索,影片通过电影这一大众媒介,让年轻观众得以近距离接触戏曲的魅力,打破了“戏曲老套、难懂”的刻板印象;它也启示创作者:传统文化的传承并非一成不变的复刻,而是在理解其精神内核的基础上,用当代观众喜闻乐见的方式进行表达,正如影片结尾,沈梧桐在舞台上唱响新编的《梧桐颂》,台下既有白发苍苍的老戏迷,也有年轻的面孔——这一幕恰是传统艺术在新时代“凤栖梧桐”的最佳写照。

FAQs

Q1:戏曲电影如何平衡传统程式与现代审美?

A1:《凤落梧桐》通过“守正创新”实现平衡:严格保留京剧的“四功五法”“唱腔板式”等核心程式,确保艺术本真性;运用电影语言放大戏曲细节(如特写镜头展现眼神、身段),融入现代配乐与叙事节奏(如平行叙事、闪回手法),并通过民国背景的设定,让传统故事与当代观众产生情感共鸣,角色塑造上突破脸谱化,赋予沈梧桐独立、坚韧的现代女性特质,使传统艺术更具时代生命力。

Q2:《凤落梧桐》在叙事上有哪些创新之处?

A2:影片创新主要体现在三方面:一是“双线交织”,明线是沈梧桐的个人成长与艺术坚守,暗线是民国戏曲界的兴衰史,通过个体命运折射时代变迁;二是“意象贯穿”,以“梧桐”为核心意象,贯穿人物命运(如院中梧桐的枯荣)、主题表达(坚守与重生)乃至视觉呈现(服装纹样、布景设计);三是“反派软化”,将传统戏曲中的“恶棍”角色改为“保守派父亲”,通过父女观念冲突展现新旧思想的碰撞,使矛盾更具现实感与人文温度。