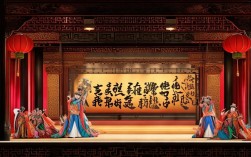

京剧作为中国传统戏曲的集大成者,被誉为“国粹”,承载着数百年的文化积淀与审美智慧,欣赏京剧不仅是观演一场艺术表演,更是走进一个融合了唱、念、做、打、音乐、舞蹈、美术的综合美学世界,本文将从京剧的历史脉络、艺术特色与欣赏方法入手,为读者开启京剧欣赏的入门之旅。

京剧形成于清代中后期,以“徽班进京”为重要起点,1790年,乾隆帝八十寿辰,徽调戏班(以安徽徽州调为主)应诏进京献艺,凭借丰富的剧目和生动的表演赢得京城观众喜爱,此后,徽班不断吸收汉调(湖北秦腔)、昆曲、梆子等剧种的元素,以西皮、二黄为主要腔调,逐渐形成“皮黄合流”的新剧种——京剧,道光、咸丰年间,程长庚、余三胜、张二奎“老生三鼎甲”确立了京剧的基本表演风格,奠定了生行艺术的根基;清末民初,梅兰芳、程砚秋、尚小云、荀慧生“四大名旦”崛起,推动旦角艺术走向巅峰,梅兰芳更将京剧推向世界,成为中华文化的重要使者,不同流派(如梅派的雍容、程派的婉约、马派的潇洒)各具特色,共同构成京剧丰富多元的艺术谱系。

京剧的艺术魅力集中体现在“四功五法”的精妙融合中。“四功”即唱、念、做、打,是表演的核心;“五法”指手、眼、身、法、步,是演员的表演技法,唱腔以西皮和二黄为基础,衍生出原板、慢板、快板、散板等板式,不同行当的唱腔风格迥异:老生用“本嗓”,苍劲挺拔,如《空城计》诸葛亮“我本是卧龙岗散淡的人”的唱段,沉稳中透着智慧;旦角用“假嗓”,清亮柔美,梅派《贵妃醉酒》“海岛冰轮初转腾”唱腔,婉转中尽显雍容;净角(花脸)用“炸音”,粗犷豪放,如《铡美案》包拯“包龙图打坐在开封府”唱段,气势如虹;丑角则用“本嗓带沙音”,诙谐幽默,念白京腔京韵,常以插科打诨调节气氛,念白分“韵白”(戏曲化韵调,如《四郎探母》杨延辉的“叫小番”)和“京白”(北京方言化,如《女起解》苏三的“苏三离了洪洞县”),讲究“字正腔圆”,与唱腔共同构成京剧的听觉之美。

做派指身段、表情、手势等表演,是人物性格的外化,旦角的“兰花指”、老生的“髯口功”(通过捋、吹、挑髯口表现情绪)、武生的“翎子功”(通过抖、甩、绕雉鸡尾表现英武),都是程式化的经典动作,如《霸王别姬》中虞姬的“剑舞”,通过水袖与双剑的配合,柔美中透着悲壮,将人物心境展现得淋漓尽致,武打则是“打”的体现,融合武术与舞蹈,分“毯子功”(翻、腾、扑、跌,如《四杰村》的“翻抢背”)和“把子功”(刀枪剑戟对打,如《长坂坡》赵云“大战长坂坡”),既惊险刺激,又讲究“美”与“险”的平衡,京剧脸谱是独特的视觉符号:红色表忠义(关羽),黑色表正直(包拯),白色表奸诈(曹操),蓝色表刚猛(窦尔敦),通过色彩与图案(如包拯的月牙、张飞的蝴蝶脸)暗示人物性格;服饰则通过蟒(帝王将相)、帔(官宦士绅)、褶子(平民百姓)等样式与纹样区分等级,每一件都蕴含“宁可穿破,不可穿错”的礼制文化,为舞台增添厚重的历史感。

| 行当大类 | 细分支类 | 特点 | 代表剧目/人物 |

|---|---|---|---|

| 生 | 老生 | 中年以上男性,戴髯口,唱腔苍劲,多表现正直刚毅 | 《空城计》诸葛亮、《四郎探母》杨延辉 |

| 小生 | 青年男性,用“小嗓”,分文小生(书生)、武小生(武将) | 《白蛇传》许仙、《吕布与貂蝉》吕布 | |

| 武生 | 擅长武打,分长靠武生(扎靠,如赵云)、短打武生(穿短衣,如武松) | 《长坂坡》赵云、《三岔口》任堂惠 | |

| 旦 | 青衣 | 中青年女性,端庄稳重,重唱功,多穿素色褶子或帔 | 《霸王别姬》虞姬、《二进宫》李艳妃 |

| 花旦 | 青年女性,活泼俏丽,重做派,念京白,穿短衣或花褶子 | 《拾玉镯》孙玉娇、《红娘》红娘 | |

| 武旦 | 擅长武打的女性,分刀马旦(扎靠,如穆桂英)和武旦(短打,如孙二娘) | 《穆桂英挂帅》穆桂英、《打店》孙二娘 | |

| 老旦 | 老年女性,用“本嗓带鼻音”,唱腔苍老,如《钓金龟》康氏 | ||

| 净 | 铜锤花脸 | 重唱功,唱腔浑厚,多为忠臣良将 | 《铡美案》包拯 |

| 架子花脸 | 重做派,身段夸张,多为性格鲜明的奸臣或猛将 | 《野猪林》高俅 | |

| 武净 | 擅长武打,如《金钱豹》豹精 | ||

| 丑 | 文丑 | 以念白和表情逗笑,分方巾丑(文人)、茶衣丑(平民) | 《女起解》崇公道、《群英会》蒋干 |

| 武丑 | 擅长翻跳武打,如《三岔口》刘利华 |

欣赏京剧需从“观行当、听唱腔、品故事、赏舞美”入手,新手可先从行当辨识开始:生角(男性)的庄重、旦角(女性)的妩媚、净角(花脸)的豪迈、丑角的诙谐,通过扮相与动作快速区分,听唱腔时,留意板式变化(如《贵妃醉酒》“四平调”的婉转)和情感表达(如《捉放曹》“西皮慢板”的惶恐),不必纠结字词,感受旋律的起伏即可,品故事可提前了解剧目背景:京剧多取材于《三国演义》《杨家将》《白蛇传》等经典,如《铡美案》包公铡陈世美,展现“法理与情义”的冲突;《穆桂英挂帅》体现巾帼英雄的家国情怀,熟悉故事后更易代入情感,赏舞美要体会京剧的“写意性”——舞台上“一桌二椅”可象征千军万马,演员的马鞭代马、船桨代船,翻一个“筋斗”即“过山”,这种“无物代物”的表演,正是京剧“虚实相生”的美学精髓,关注流派特色(如梅派的雍容、程派的深沉),找到自己偏好的风格,能进一步提升欣赏乐趣。

京剧欣赏需要耐心,初听可能觉得“咿呀难懂”,但一旦理解其程式之美、情感之真,便会沉浸于“唱念做打”的精妙之中,它不仅是舞台艺术,更是中国人“天人合一”的审美哲学与“忠孝节义”的道德观念的载体,值得我们细细品味。

FAQs

-

新手欣赏京剧时,应该从哪些经典剧目入手?

答:新手可从剧情简单、行当鲜明、艺术性强的剧目开始,如《铡美案》(净角包公,唱腔激昂,故事家喻户晓)、《穆桂英挂帅》(旦角穆桂英,唱腔高亢,展现巾帼英雄)、《三岔口》(武打戏,无实物表演精彩,趣味性强)、《贵妃醉酒》(梅派经典,唱做俱佳,展现杨贵妃的雍容与哀愁),这些剧目节奏明快,人物形象突出,有助于入门。 -

京剧的“虚拟性”表演具体体现在哪些方面?如何理解这种美学特点?

答:京剧的“虚拟性”指通过演员的表演“以虚代实”,不依赖实物道具,而是用程式化动作暗示环境与情节,演员手执马鞭,绕场一周,表示“骑马奔驰”;手持船桨,做划水动作,表示“行舟江上”;翻一个“筋斗”,表示“跨越障碍”;用几个圆场步,表示“长途跋涉”,这种美学特点源于中国传统写意思维,强调“神似胜于形似”,观众通过演员的表演“想象”出场景,体现了“虚实相生”的艺术境界,也是京剧区别于西方写实戏剧的核心特征。