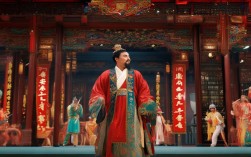

《桃花庵》作为传统戏曲中的经典剧目,其下集在上集“崔明桃花庵遇仙”的基础上,进一步深化了人物命运的波折与情感冲突,以“寻亲团圆”为主线,交织着社会批判与人性光辉,展现了传统戏曲“悲欢离合”的叙事智慧,下集开篇以唐代书生崔明中举后衣锦还乡为引,却因战乱与误会导致与桃花女(化名陈妙常)分离多年,直至桃花庵遭恶霸强占、妙常蒙难,才推动剧情进入高潮,最终以“真情破镜、善恶有报”收尾,既延续了浪漫主义色彩,又强化了现实批判力度。

从分离到团圆的跌宕命运

下集剧情紧接上集崔明被家人强行带走后,桃花女妙常独守桃花庵,以刺绣为生,苦等十年,期间安史之乱爆发,崔明家族遭逢变故,他辗转流离,虽中举却因战乱无法返乡,误传死讯,妙常因庵中香火断绝,被迫接受地方恶霸刘彪的强娶威胁,为保清白,她设计逃亡至洛阳,恰逢崔明出任洛阳县令,刘彪勾结官府诬陷妙常“私逃”,双方在公堂对峙,崔明凭借妙常所赠桃花信物(绣着桃花的帕子)相认,并查清刘彪强占民女、贪污受贿的罪行,最终将恶霸正法,夫妻二人于桃花庵旧址重修庵堂,寓意“情比金坚,乱世不渝”。

剧情以“分离—误会—冲突—团圆”为脉络,通过战乱、强权、误会等外部压力,将个人情感置于动荡的社会背景下,既凸显了爱情的坚韧,也折射出底层百姓在封建制度下的苦难。

人物形象:从被动等待到主动抗争的成长

下集的人物塑造在上集的“痴情”基础上,注入了“抗争”与“担当”的特质,使形象更加立体。

- 崔明:从上集的“痴情书生”成长为“有担当的士人”,中举后他没有忘却旧情,而是战乱中多方打听妙常下落;任县令后,面对权贵刘彪的威胁,他不畏强权,以“情”为引、以“法”为据,最终为民除害,体现了“士人精神”与“爱情信念”的结合。

- 陈妙常:从“被动等待”到“主动抗争”,面对刘彪的逼婚,她不再如上集般单纯依赖桃花庵的庇护,而是以“绣帕藏情”为信物,逃亡洛阳寻求公道;公堂上她据理力争,揭露恶霸罪行,展现了底层女性的刚烈与智慧。

- 刘彪:作为典型的封建恶霸形象,他强占桃花庵、欺压百姓、勾结官府,是“权与恶”的化身,他的存在不仅制造了剧情冲突,更成为批判封建黑暗势力的靶子,最终被正法的结局,体现了戏曲“善恶有报”的价值观。

艺术表现:传统手法的创新运用

下集在戏曲艺术表现上,既保留了传统程式,又融入了创新元素,增强了戏剧感染力。

- 唱腔设计:崔明寻亲时采用“西皮流水”,节奏明快,表现焦急之情;与妙常公堂相认时转为“二黄慢板”,旋律婉转,凸显悲喜交加;刘彪出场则以“花脸炸音”的“唢呐二黄”制造压迫感,形成正邪对比。

- 身段与道具:妙常逃亡时的“水袖功”表现挣扎与决绝,绣帕作为贯穿全剧的信物,从“定情之物”变为“相认证据”,再到“正义象征”,道具的多重含义深化了主题;桃花庵的布景以“残破桃花”与“新桃枝”对比,暗示乱世中的希望。

- 冲突设置:公堂对峙一场戏,融合了“唱、念、做、打”,崔明以情动人、以法服人,妙常以理抗争,刘彪色厉内荏,三方交锋将剧情推向高潮,体现了戏曲“冲突集中、节奏紧凑”的特点。

主题思想:情、法、义的交织

下集的主题在上集“歌颂爱情”的基础上,拓展为“情法合一、正义必胜”的深刻内涵。

- 情的升华:崔明与妙常的爱情超越了“才子佳人”的浪漫,经历了战乱、分离、强权等考验,成为“乱世中的坚守”,体现了传统戏曲“情至深处,金石为开”的价值观。

- 法的彰显:崔明作为县令,没有因私情徇私,而是依法惩处刘彪,展现了“法大于权”的理念,这与封建社会“官官相护”的现实形成对比,具有积极的批判意义。

- 义的传递:老尼姑在妙常逃亡时暗中相助,百姓为崔明作证,体现了民间“守望相助”的义气,与恶霸的“背信弃义”形成鲜明对比,强化了“正义凝聚人心”的主题。

《桃花庵》上下集核心要素对比

| 要素 | 上集 | 下集 |

|---|---|---|

| 剧情主线 | 崔明游春遇仙,相知相爱 | 寻亲团圆,惩恶扬善 |

| 人物状态 | 青涩单纯,情感萌芽 | 成熟坚韧,主动抗争 |

| 冲突类型 | 情感阻碍(家庭压力) | 社会压迫(恶霸、官府) |

| 结局导向 | 分离悬念,留有余韵 | 圆满升华,寓意深刻 |

相关问答FAQs

Q1:《桃花庵》下集在传统戏曲改编中,如何平衡经典与创新?

A1:下集在保留“桃花信物”“才子佳人”等经典元素的基础上,创新性地融入了“安史之乱”“公堂对峙”等历史与社会冲突,将个人爱情置于动荡的时代背景下,使故事更具现实厚度;在人物塑造上赋予妙常“主动抗争”的特质,打破传统戏曲女性“被动等待”的刻板印象,既尊重经典,又符合现代观众的审美需求。

Q2:桃花庵的“桃花”意象在下集中有哪些延伸含义?

A2:下集中,“桃花”不仅是崔明与妙常爱情的象征(绣桃花的帕子),更延伸为“乱世中的希望”——桃花庵虽被刘彪破坏,但结局时“新桃枝”在旧址重栽,寓意爱情与正义历经磨难后重生;“桃花”也象征“文化传承”,桃花庵从“避世之所”变为“惩恶扬善的见证”,体现了戏曲艺术对美好精神的坚守。