在中国戏曲的璀璨星河中,花木兰的故事始终是经久不衰的经典题材,而安徽作为戏曲文化大省,不仅与花木兰传说有着深厚的历史渊源,更通过多元的地方剧种,将这位巾帼英雄的形象塑造得丰满立体,从皖北的亳州到皖江两岸,花木兰的故事早已融入地方文化的血脉,成为戏曲舞台上忠孝节义与女性意识的生动载体。

安徽与花木兰的渊源,最早可追溯至历史文献与民间传说,尽管花木兰的籍贯在全国范围内存在争议,但安徽亳州等地至今保留着丰富的“木兰文化”遗迹:始建于唐代的木兰祠,碑文记载了“木兰亳州人”的说法;当地流传着“木兰故居”“木兰练兵场”等遗址传说,甚至有“木兰家在谯城东,十二学骑十三弓”的民谣,这些口述历史与实物遗迹,为花木兰故事在安徽戏曲中的传播提供了文化土壤,亳州作为老庄故里,深受道家“阴阳调和”思想影响,当地民众对花木兰“刚柔并济”的特质有着天然的文化认同,这为戏曲中木兰形象的塑造注入了独特的地域精神。

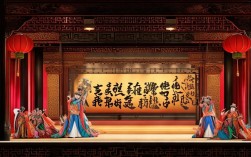

安徽戏曲剧种丰富,黄梅戏、徽剧、庐剧、泗州戏等均以不同艺术形式演绎过花木兰的故事,各具特色却又共同传递着“忠孝勇节”的核心价值,黄梅戏作为安徽最具代表性的剧种,其《木兰从军》堪称经典版本,该剧以抒情见长,唱腔婉转悠扬,通过“谁说女子不如男”“刘大哥讲话理太偏”等经典唱段,将木兰的巾帼豪情与女儿柔情展现得淋漓尽致,黄梅戏的表演风格贴近生活,木兰的扮相既有英武之气,又不失女性温婉,尤其“从军”一折中的“趟马”动作,融合了民间舞蹈元素,刚健中透着灵动,徽剧作为京剧的前身,其《木兰代父从军》则保留了更古老的艺术程式,唱腔以高亢激昂的“石牌调”为主,念白夹杂着皖西方言,木兰的形象更具“古拙之美”,尤其在“战场”一折中,徽剧特有的“亮相”和“武打套子”,凸显了徽剧“文武兼备”的传统。

为更直观呈现安徽各剧种中花木兰的艺术特色,可参考下表:

| 剧种 | 代表作品 | 创作/流传时间 | 艺术特点 | 经典唱段/情节 |

|---|---|---|---|---|

| 黄梅戏 | 《木兰从军》 | 20世纪50年代改编 | 唱腔婉转,贴近生活,注重情感表达,表演兼具柔美与英气 | “谁说女子不如男”“机房织锦” |

| 徽剧 | 《木兰代父从军》 | 清代流传 | 唱腔高亢,程式化强,保留古韵,念白方言化,武打场面气势恢宏 | “别家”“出征”“杀敌” |

| 庐剧 | 《花木兰》 | 20世纪60年代 | 唱腔质朴,乡土气息浓厚,表演活泼,融入皖中民间小调 | “劝爹娘”“木兰巡营” |

| 泗州戏 | 《木兰从军》 | 现代改编 | 唱腔自由灵动,方言特色鲜明,表演生活化,善用“压花场”技巧展现女性心理 | “梳妆”“思家” |

这些剧目虽题材相同,却因地域文化的差异呈现出多元面貌:黄梅戏的“雅”、徽剧的“古”、庐剧的“俗”、泗州戏的“野”,共同构成了安徽花木兰戏曲的“百花园”,黄梅戏《木兰从军》影响最为深远,1959年严凤英的演绎版本,将木兰的“女儿心”与“英雄气”推向极致,成为一代人的集体记忆;而徽剧的版本则因其古老性,为研究花木兰故事的流变提供了珍贵样本。

安徽戏曲中的花木兰,不仅是文学形象的舞台再现,更是地域文化的精神符号,在忠孝观念上,各剧种均突出“替父从军”的孝道,如黄梅戏中“老爹娘年迈靠何人”的唱段,将家庭伦理置于首位;在女性意识上,通过“女扮男装”的身份转换,打破了传统“女子无才便是德”的束缚,庐剧中木兰巡营时与将士的互动,展现了女性在公共空间的能力与价值;在家国情怀上,“保家卫国”的主题贯穿始终,徽剧“血战沙场”的武打场面,将个人命运与国家安危紧密相连,这种对“忠孝勇节”的诠释,既符合传统伦理,又暗含安徽文化中“家国同构”的集体意识。

当代以来,安徽花木兰戏曲的传承与创新从未停步,传统剧目被反复打磨,如黄梅戏《木兰从军》成为省级非遗,走进校园、社区;现代创作不断涌现,2023年安徽徽剧院推出新编徽剧《木兰出征》,融入多媒体技术,舞台设计采用“水墨意境”,年轻观众的评价“既有古韵又有新潮”,体现了传统艺术的活力,安徽还通过“戏曲+文旅”模式,在亳州木兰故里举办“花木兰戏曲文化节”,将实景演出与地方旅游结合,让“看戏”成为了解安徽文化的窗口。

花木兰的故事在安徽戏曲中的传播,不仅是对英雄传颂,更是地域文化对女性价值的独特表达,从亳州的传说到舞台的演绎,从古徽剧的程式到现代创新,安徽以戏曲为媒,让这位巾帼英雄跨越千年,始终鲜活于人们的记忆中。

FAQs

Q1:安徽不同剧种中的花木兰形象为何存在差异?

A1:差异主要源于地域文化与艺术传统的不同,黄梅戏流行于皖江流域,唱腔婉转,更注重情感表达,木兰形象柔中带刚;徽剧发源于皖南,受徽商文化影响,风格古朴厚重,木兰形象更具“英武气”;庐剧、泗州戏等乡土剧种,语言通俗,表演生活化,木兰更贴近民间女性形象,这些差异体现了安徽戏曲“一剧一格”的地域特色。

Q2:当代安徽花木兰戏曲如何吸引年轻观众?

A2:主要通过“传统+创新”的方式:一是内容创新,如新编徽剧加入现代叙事视角,探讨女性自我认同;二是形式创新,运用AR技术、沉浸式舞台等,增强观演互动;三是传播创新,通过短视频平台发布经典唱段片段,开展“戏曲进校园”活动,让年轻人在体验中感受传统艺术的魅力。