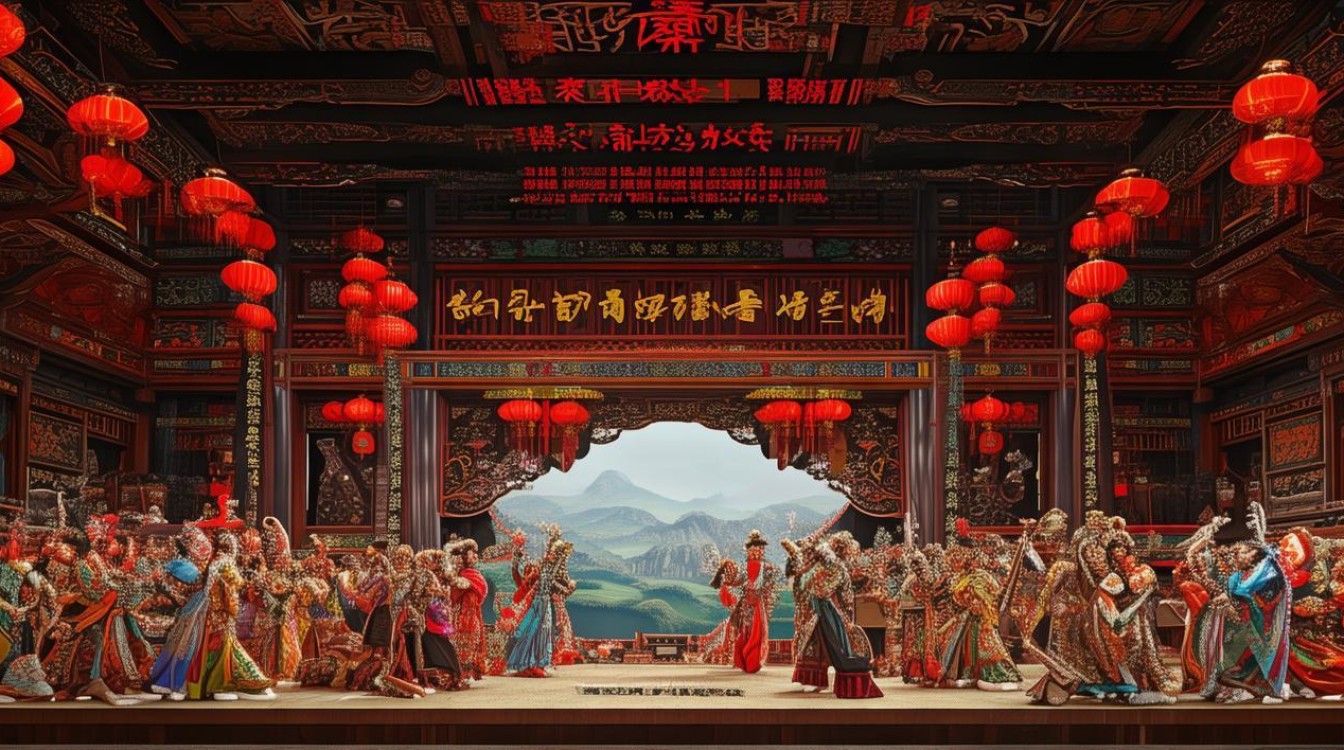

中国戏曲作为中华优秀传统文化的瑰宝,历经千年发展,融合了文学、音乐、舞蹈、美术、武术等多种艺术形式,不仅是中国人精神世界的重要载体,更承载着深厚的历史文化底蕴,其文化价值体现在历史传承、艺术审美、社会教化、文化认同与国际交流等多个维度,构成了中华民族独特的文化标识。

历史传承价值:活态的文明记忆

中国戏曲被誉为“活态的历史教科书”,其剧目、表演形式和唱腔唱词中,保存了大量古代社会的历史风貌、民俗风情与生活细节,从先秦的“优孟衣冠”到汉代的“百戏”,从唐代的“参军戏”到宋元的南戏、杂剧,戏曲始终与历史进程同频共振。《赵氏孤儿》以春秋时期“程婴救孤”的故事为原型,展现了忠义精神的传承;《霸王别姬》通过楚汉相争的历史背景,演绎了英雄末路的悲壮;《锁麟囊》则通过明清时期的社会场景,折射出人情冷暖与世态炎凉,这些剧目不仅记录了重大历史事件,更将普通人的生活智慧、伦理观念融入剧情,使历史不再是冰冷的文字,而是通过演员的唱念做打变得可感可知,戏曲的传承依赖于“口传心授”的师徒制,老艺人将表演经验、舞台技巧代代相传,这种活态传承方式,使得中华文明的基因在舞台上延续至今。

艺术审美价值:综合艺术的典范

中国戏曲是一门高度综合的舞台艺术,其“唱、念、做、打”四功与“手、眼、身、法、步”五法,构成了独特的表演体系,体现了“虚实结合、形神兼备”的东方美学,在音乐上,不同剧种形成了各具特色的声腔体系,如京剧的“西皮二黄”、昆曲的“水磨调”、豫剧的“梆子腔”,其旋律或高亢激昂,或婉转悠扬,既抒发情感,又推动剧情发展,在表演上,戏曲的虚拟性尤为突出——演员通过几个简单的动作即可表现“骑马行舟”“登山越岭”,如一根马鞭代表骏马,一面船桨象征扁舟,这种“以虚代实”的手法,给予观众无限的想象空间,在美术上,脸谱是戏曲艺术的标志性符号:红色象征忠义(如关羽),白色代表奸诈(如曹操),黑色体现刚直(如包拯),不同色彩与图案塑造出鲜明的人物形象;服饰则通过蟒袍、帔、褶子等不同款式,以及刺绣、纹饰等细节,直观展现人物的身份、地位与性格,这种文学、音乐、舞蹈、美术的深度融合,使戏曲成为世界艺术之林中独树一帜的审美范式。

社会教化价值:伦理道德的传播载体

中国戏曲历来承担着“高台教化”的社会功能,通过生动的故事情节传递传统伦理观念与价值取向,其剧目多取材于历史演义、民间传说或文学作品,以“忠孝节义”为核心,倡导家国情怀、诚信友善、尊老爱幼等美德。《岳母刺字》中“精忠报国”的嘱托,激励着一代代爱国志士;《花木兰》中“替父从军”的孝义,彰显了女性的担当;《打金枝》通过皇帝与郭子仪子女的婚姻矛盾,阐释了夫妻相处之道与君臣伦理,即便是批判现实的剧目,如《窦娥冤》通过“六月飞雪”的奇冤,揭露了封建司法的黑暗;《白蛇传》中白素贞与许仙的爱情,则反抗了封建礼教的压迫,传递了对自由爱情的追求,这些故事通过舞台演绎,让观众在艺术熏陶中潜移默化地接受道德熏陶,形成了“观戏明理”的文化传统。

文化认同价值:民族精神的凝聚纽带

戏曲是地域文化与民族精神的集中体现,不同剧种如同“文化名片”,展现着中华文化的多样性与包容性,京剧作为“国剧”,融合了徽剧、汉剧、昆曲等声腔,形成了兼容并蓄的艺术风格,成为全国性的文化符号;昆曲被誉为“百戏之祖”,其婉转的唱腔与典雅的文学性,体现了江南文化的细腻温婉;豫剧的粗犷豪放,折射出中原文化的厚重质朴;越剧的柔美缠绵,则承载着吴越文化的灵秀气质,这些地域剧种在交流互鉴中共同发展,既保持了各自的特色,又凝聚了“多元一体”的中华文化认同,无论是春节庙会的社火戏,还是乡村祠堂的家班演出,戏曲始终是民众情感共鸣的纽带——当熟悉的唱腔响起,当经典的故事重现,人们能在共同的审美体验中增强对民族文化的归属感与自豪感。

国际交流价值:文化使者与世界对话

中国戏曲是中华文化走向世界的重要桥梁,以其独特的艺术魅力赢得了国际社会的广泛认可,20世纪初,梅兰芳访日、美、苏,将京剧表演带到海外,其《贵妃醉酒》《天女散花》等剧目,让西方观众领略到东方艺术的神秘与优雅,被戏剧家斯坦尼斯拉夫斯基誉为“戏剧体系的奇迹”,戏曲已成为中外文化交流的重要载体:昆曲《牡丹亭》在欧美国家的演出引发“中国热”,京剧《霸王别姬》被改编成歌剧在全球巡演,川剧“变脸”更是成为国际舞台上的“中国符号”,通过戏曲,世界不仅看到了中国艺术的精湛,更理解了“和而不同”“天人合一”等中国哲学思想,促进了不同文明间的对话与互鉴。

不同剧种的地域特色与文化代表

| 剧种 | 流行地区 | 艺术特色 | 代表剧目 |

|---|---|---|---|

| 京剧 | 全国 | 唱腔以西皮、二黄为主,表演程式化 | 《贵妃醉酒》《霸王别姬》 |

| 昆曲 | 江苏苏州 | 唱腔婉转,文学性强,载歌载舞 | 《牡丹亭》《长生殿》 |

| 豫剧 | 河南及周边 | 唱腔高亢,表演质朴,生活气息浓 | 《花木兰》《穆桂英挂帅》 |

| 越剧 | 浙江上海 | 唱腔柔美,以才子佳人题材为主 | 《梁山伯与祝英台》《西厢记》 |

| 川剧 | 四川重庆 | 变脸、吐火等绝技,幽默风趣 | 《白蛇传》《秋江》 |

中国戏曲的文化价值,不仅在于其艺术形式的精湛,更在于它承载着中华民族的历史记忆、审美情趣与精神追求,在当代社会,随着数字化技术的发展与非遗保护的推进,戏曲正以新的形式融入现代生活——从戏曲进校园到线上云剧场,从传统剧目的创新改编到与现代艺术的跨界融合,古老的戏曲正在焕发新的生机,这种传承与创新,不仅是对文化遗产的守护,更是对中华文化生命力的彰显。

FAQs

Q1:中国戏曲的主要剧种有哪些?它们各有什么特点?

A1:中国戏曲剧种繁多,其中影响较大的有京剧、昆曲、豫剧、越剧、黄梅戏、川剧等,京剧以“唱念做打”并重,形成完整的表演体系,被称为“国剧”;昆曲唱腔婉转细腻,被誉为“百戏之祖”;豫剧唱腔高亢激昂,富有乡土气息;越剧以女子越剧为主,唱腔柔美抒情,多表现才子佳人故事;黄梅戏源于湖北黄梅,唱腔质朴流畅,生活气息浓厚;川剧则以变脸、吐火等绝技闻名,幽默风趣。

Q2:如何让年轻人更好地了解和喜爱戏曲?

A2:要让年轻人走近戏曲,需从形式与内容两方面创新:一是“年轻化表达”,如将戏曲元素融入流行音乐、动漫、短视频等,创作符合年轻人审美的“戏曲+”作品;二是“沉浸式体验”,通过戏曲进校园、开设工作坊、VR剧场等方式,让年轻人亲身参与化妆、穿戴戏服、学唱念做打,感受戏曲的魅力;三是“数字化传播”,利用直播、短视频平台推广经典剧目,邀请青年戏曲演员与网友互动,打破戏曲“老旧”的刻板印象,让传统艺术在当代焕发活力。