戏曲中的做功,作为“唱、念、做、打”四功之一,是演员以身体为媒介,通过规范化的身段、手势、眼神、步法及表情神态,塑造人物形象、推进剧情发展的核心表演技艺,它既是对生活动作的提炼与升华,也是戏曲“以形传神、形神兼备”美学追求的集中体现,历经数百年发展,已形成一套严谨而丰富的表演体系。

戏曲做功的雏形可追溯至宋元时期的“宋杂剧”和“南戏”,当时的表演已出现“科”(动作)与“介”(表情)的雏形,如《张协状元》中“丑角扑跌”的动作,虽简单质朴,却奠定了生活动作表演化的基础,元代杂剧成熟后,做功开始注重人物性格的刻画,如《西厢记》中崔莺莺的“窥张”动作,通过半遮面、偷眼望等细节,含蓄展现少女情思,明清时期,昆曲的兴盛将做功推向“载歌载舞”的新高度,《牡丹亭·游园》中杜丽娘的“寻梦”身段,结合水袖、扇功,将春愁与闺怨化为可视的舞蹈语汇,清代京剧形成后,广泛吸收昆曲、梆子等剧种养分,做功进一步程式化,如“起霸”(武将出场前的整盔束甲)、“走边”(夜间潜行的身段)等固定程式的出现,使做功既有规范可循,又能灵活适配不同人物。

做功的核心在于“手、眼、身、法、步”五法的协调统一。“手”讲究“手型如兰”,生旦多用兰花指,净角则强调虎爪、鹰爪等刚健手型,通过“云手”“穿手”等动作表现情绪;“眼”为“心之窗”,有“眼先到、后手动”之说,如《野猪林》中林冲见高衙内时的怒目圆睁,眼神中凝聚的悲愤比语言更具冲击力;“身”指身段,包括“圆、拧、倾、曲”等动态,如《贵妃醉酒》的卧鱼,身体后仰如鱼形,既显雍容又暗含失意;“法”是动作的节奏与力度,如“慢板”动作舒缓如流水,“快板”则迅捷如闪电,需与唱腔、锣鼓点配合;“步”是台步,不同行当差异显著:旦角的“莲步”讲究“轻、稳、小”,生角的“方步”沉稳大气,净角的“跳步”则夸张有力,是人物身份与性格的外化。

按行当分类的做功特点各有千秋,具体如下:

| 行当 | 代表角色 | 典型做功 | 艺术效果 |

|---|---|---|---|

| 生(老生) | 《空城计》诸葛亮 | 抚髯(捋髯)、指掌(轻摇羽扇) | 展现智者从容,通过髯口抖动暗示内心波动 |

| 旦(青衣) | 《锁麟囊》薛湘灵 | 水袖功(甩、扬、绕)、跪步 | 表现从富家千金到落魄妇人的身份转变,水袖长短情绪 |

| 净(铜锤花脸) | 《铡美案》包拯 | 髯口功(甩、挑、推)、亮相(踱步定势) | 凸显铁面无私的威严,架功夸张强化人物气场 |

| 丑(文丑) | 《秋江》陈妙常 | 矮子功、扇子功(摇扇、遮面) | 以诙谐动作冲淡悲剧氛围,扇子转动表现娇羞灵动 |

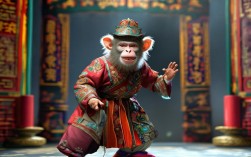

戏曲做功的独特性在于其“虚拟性”与“舞蹈化”,虚拟性指通过动作象征环境与物件,如《拾玉镯》中孙玉姣模拟拾镯、喂鸡、穿针引线,无需实物即可让观众感知生活场景;舞蹈化则是将生活动作提炼为程式化舞蹈,如《梁祝》的“十八相送”,通过台步组合、身段变换,将送别过程化为充满诗意的肢体叙事,夸张性是做功的重要表现手法,如净角的“跳判”(跳跃着勾画脸谱),通过放大动作幅度强化人物性格的极端性;技巧性则体现在特技与基本功的结合,如川剧“变脸”在转身间完成脸谱变换,既需身段流畅,又需眼神配合,是做功技巧的极致展现。

经典案例中,梅兰芳的做功堪称典范,他在《贵妃醉酒》中创造的“卧鱼”“衔杯”等动作,将杨贵妃的醉态与失意融于优雅身段:卧鱼时身体后仰,颈项如鹤,既显贵妃雍容,又暗含对明皇的期盼;衔杯则以口衔酒杯,配合眼神迷离,将醉酒的朦胧感演绎得淋漓尽致,武生泰斗盖叫天在《武松打虎》中,“望虎门”(瞭望)动作通过“丁字步”站稳,眼神如电,“扑虎”时腾空跃起,落地稳健,整套身段刚劲有力,将武松的勇猛与虎虎生风展现得淋漓尽致,这些案例证明,做功不仅是技艺的展示,更是人物灵魂的外化。

FAQs

-

戏曲做功中的“五法”具体指什么?如何训练?

“五法”指“手、眼、身、法、步”,是戏曲演员的基本功训练核心。“手”需练习兰花指、云手等手型与动作,每日通过“揉腕”“转指”增强灵活性;“眼”训练“定眼”(注视一点)、“转眼”(快速转动眼神)等,配合“点睛笔”(眼神聚焦关键处);“身”需练“下腰”“涮腰”等柔韧性,以及“圆场”(快速转身)等身段协调性;“法”需掌握“快慢板”“散板”的节奏变化,通过与锣鼓点配合训练;“步”则练“台步”(如旦角的莲步)、“圆场步”(绕台行走的步法),强调“稳、准、轻”,训练需从基础功(把子功、毯子功)入手,经多年苦练方能融会贯通。 -

为什么戏曲做功强调“虚拟性”?这与西方戏剧的写实有何不同?

戏曲做功的虚拟性源于中国传统美学“虚实相生”的理念,以“无”生“有”,通过演员的“一桌二椅”和身段动作,激发观众的想象力,如“扬鞭”即骑马、“推门”即开门,无需实物即可构建完整场景,西方戏剧(如话剧)则强调“第四堵墙”,追求对现实生活的逼真再现,道具、布景力求写实,演员表演需贴近生活自然状态,两者差异本质是文化内核的不同:戏曲重“写意”,通过程式化动作传递神韵;西方戏剧重“写实”,通过细节还原生活真实。