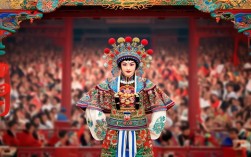

《辕门斩子》作为京剧传统经典剧目,其舞台图片凝聚着传统戏曲的美学精髓,通过凝固的戏剧冲突,将“忠孝难两全”的悲剧张力与程式化表演的视觉魅力融为一体,这些图片不仅是戏剧瞬间的记录,更是传统文化符号的载体,让观众得以透过静态画面,感受戏曲舞台的动态张力与深层意蕴。

图片中的核心人物与情感表达

“辕门斩子”图片的核心聚焦于杨延昭、杨宗保、佘太君、八贤王四组人物的戏剧冲突,每个人的神态、身姿都承载着鲜明的情感立场,杨延昭(老生扮相)通常身着黑靠,头戴帅盔,脸谱以“十字门”白脸勾勒,眉峰紧锁,目光如炬,手持尚方宝剑置于案上,面沉似水的表情中透着“军法如山”的决绝,也暗藏对爱子又痛又恨的复杂心绪,杨宗保(小武生扮相)则多被绑于辕门旗杆下,身着素箭衣,头戴孩儿发,虽被缚却仍昂首挺胸,眼神中既有对军令的敬畏,也有对冤屈的不甘,年轻气盛的莽撞与直面死亡的倔强形成鲜明对比,佘太君(老旦扮相)凤冠霞帔,手持龙头拐杖,图片中常捕捉她趋前一步、欲言又止的瞬间,眉头深锁的皱纹与微微颤抖的手,将“祖母心”与“家国义”的挣扎刻画得入木三分,八贤王(王老生扮相)蟒袍玉带,手持圣旨,站位常与杨延昭形成对峙,表情威严中带着劝解,眼神在杨宗保与杨延昭间游移,凸显皇权对军法的制衡张力。

舞台场景与道具的符号化呈现

图片背景的“辕门”是戏剧冲突的核心空间,通常以两杆高大的“令”字旗为视觉焦点,旗面上“令”字遒劲有力,旗杆斜插于舞台两侧,营造出森严肃杀的军营氛围,旗杆下常设帅案,案上摆放帅印、令箭、尚方宝剑等道具,其中尚方宝剑剑穗垂落,剑柄朝向杨宗保,成为“即将行刑”的视觉暗示,辕门两侧的帐幔多为深红或墨蓝色,褶皱间透出冷光,既暗示元帅大帐的威严,又隐喻“血光之灾”的悲剧底色,部分图片中还会加入穆桂英的剪影(如帐外远眺或策马而来),以“未出现的在场”为画面增添悬念,暗合“穆桂英搬兵”的后戏线索,形成叙事的延展性。

色彩与构图的戏剧张力

“辕门斩子”图片的色彩运用极具象征意义:杨延昭的黑靠代表“威严与冷酷”,杨宗保的素箭衣象征“无辜与纯粹”,佘太君的凤冠霞帔凸显“尊贵与亲情”,八贤王的蟒袍则传递“皇权与正义”,四组色彩的碰撞与交织,直观呈现“忠孝”“军法人情”的二元对立,构图上多采用三角式稳定结构:杨延昭端坐帅案顶端为顶点,杨宗保跪于辕门中心为底点,佘太君与八贤王分立两侧为腰点,形成“权力-受罚-求情-制衡”的视觉闭环,人物间的视线交汇(如杨延昭直视佘太君、杨宗保望向八贤王)更强化了情感的对峙与流动,部分特写图片则聚焦于人物面部细节:杨延昭紧抿的唇角、杨宗保微红的眼眶、佘太君眼中的泪光,通过放大微表情,将内心的矛盾外化为视觉冲击,让观众瞬间共情。

艺术价值与文化传播

不同版本的“辕门斩子”图片承载着戏曲艺术的演变轨迹:传统京剧剧照(如20世纪50年代李和曾、李世济演出剧照)注重程式化表演的记录,人物姿态夸张,脸谱色彩浓烈,突出戏曲“写意”美学;现代戏曲电影截图(如2010年代于魁智、李胜素版)则融入写实光影,布景更贴近历史场景,演员表情细腻,增强画面代入感;民间年画、插画版本的“辕门斩子”则简化场景,强化人物动态,色彩对比强烈,如将“令”字旗画成火焰状,将尚方宝剑描绘为寒光四射,更具装饰性和通俗性,这些图片通过戏曲画册、网络平台、文创产品等渠道传播,让“辕门斩子”的故事突破剧场限制,成为连接传统与现代的文化符号,使“忠孝节义”的价值观通过视觉语言深入人心。

相关问答FAQs

问:戏曲《辕门斩子》中,杨延昭为何坚持斩子?

答:杨延昭作为边关元帅,首要职责是维护军法威严,杨宗保私自出战穆柯寨,不仅损兵折将,更违反了“无令不得出战”的军令,若不斩则无法服众,可能导致军心涣散,危及边关安定,杨延昭深知“养兵千日,用兵一时”的道理,对儿子的严厉实则是为将者的责任担当,尽管内心痛苦,但“国法大于家情”的信念让他必须执行军法。

问:不同版本的“辕门斩子”图片在表现手法上有哪些差异?

答:传统京剧剧照(如“四大须生”时期)多采用平面化构图,人物姿态程式化,脸谱夸张,服饰华丽,突出戏曲的象征性和表演性;现代戏曲电影截图(如数字电影版)则注重三维空间营造,布景写实,光影细腻,演员表情自然,通过镜头语言强化人物心理;民间年画版本则简化场景,色彩浓烈,人物动态夸张,如杨宗保的“跪姿”更具张力,佘太君的“哀求”姿态更显悲情,更贴近大众审美,便于民间传播。